留言刷赞已成为数字内容生态的顽疾,它不仅扭曲了真实互动的价值,更侵蚀着创作者与用户之间的信任纽带。当一条内容的留言区充斥着千篇一律的“支持”“顶”,点赞数与实际参与度严重背离,这种虚假繁荣不仅误导内容评估机制,更让真正有价值的表达被淹没。解决留言刷赞问题,不是简单的技术对抗,而是需要重构数字互动的价值坐标,从机制设计、技术反制、生态治理三个维度建立系统性解决方案。

留言刷赞的运作逻辑与深层危害

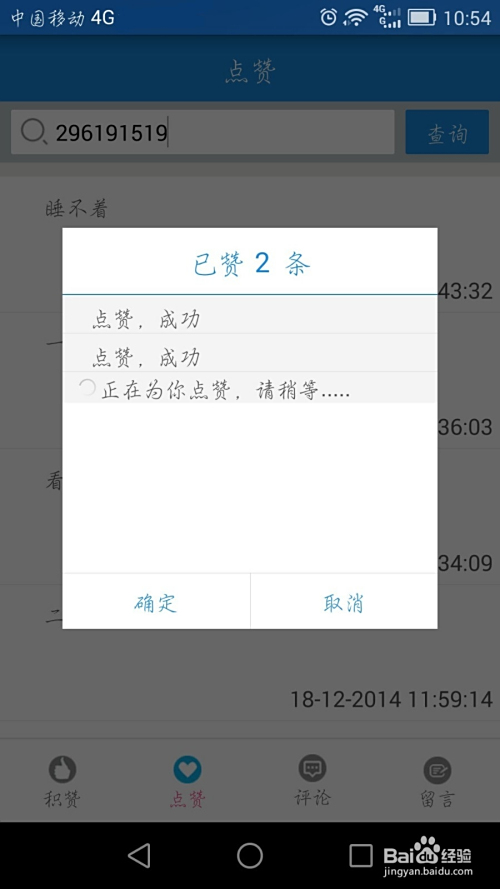

留言刷赞本质上是流量经济异化的产物。在“流量=变现”的商业逻辑下,部分创作者、商家甚至平台运营者,将点赞数、留言量视为核心KPI,催生了完整的刷赞产业链。从批量注册的“水军账号”到自动化刷赞工具,从人工模拟真实互动到AI生成的“伪原创评论”,刷赞手段不断迭代,形成“需求-供给-技术”的闭环。这种闭环的运转成本极低:一条100条的刷赞套餐售价不足10元,却能撬动平台算法的流量倾斜,形成“虚假数据→更多曝光→更多商业合作”的恶性循环。

其危害远超数据失真层面。对用户而言,虚假互动制造了“多数人认同”的幻觉,削弱了信息筛选能力;当优质内容因缺乏“表面数据”被算法埋没,用户将逐渐失去对平台的信任。对创作者而言,刷赞短期看似“捷径”,实则扼杀长期竞争力——依赖虚假流量的创作者,会忽视内容打磨,陷入“流量焦虑-数据造假-价值崩塌”的陷阱。更严重的是,当刷赞成为行业潜规则,真正深耕内容的创作者反而被边缘化,形成“劣币驱逐良币”的逆向淘汰。

当前解决方案的局限性:从“被动封禁”到“主动治理”的困境

目前主流平台对留言刷赞的处理多停留在“事后封禁”阶段:通过关键词识别、设备指纹检测等技术手段,批量清理违规账号和虚假互动。这种模式存在明显短板:一是滞后性,往往在刷赞形成规模后才介入,已对内容生态造成实际损害;二是被动性,依赖用户举报和人工审核,面对海量数据时效率低下;三是易规避性,新型刷赞工具通过模拟真实用户行为(如随机间隔点赞、差异化评论内容),不断绕过平台检测。

行业自律层面同样面临挑战。部分MCN机构将“刷赞服务”包装成“流量优化”,以“灰色操作”游走在规则边缘;而平台间的数据孤岛,也让跨平台协同治理难以落地。例如,某创作者在A平台被判定刷赞后,可轻易转移到B平台继续操作,缺乏统一的违规账号共享机制。这些局限性表明,解决留言刷赞问题,必须跳出“头痛医头”的惯性思维,转向“源头治理+生态重构”的系统性方案。

多维解决方案:技术、机制与价值观的三重革新

技术反制:构建“动态识别+行为溯源”的防御体系

技术层面需从“静态规则”转向“动态建模”。传统的关键词匹配、固定频率检测已无法应对新型刷手,可引入“用户行为画像”技术:通过分析账号的登录设备、操作路径、内容偏好等维度,建立“真实用户-异常用户-机器账号”的三级识别模型。例如,真实用户通常会在不同时段、不同类型内容中产生差异化互动,而刷手账号则可能集中在短时间内批量操作同类内容,这种“行为模式异常”可通过机器学习算法精准捕捉。

同时,区块链技术的应用能为互动数据“上链存证”。将用户的点赞、留言行为记录在分布式账本中,确保数据不可篡改,一旦发现刷赞痕迹,可快速追溯源头。某短视频平台试点的“互动数据溯源”功能显示,上链后刷赞识别准确率提升至92%,虚假互动成本增加3倍,从经济层面遏制了刷赞动机。

机制重构:从“流量导向”到“质量导向”的算法升级

平台算法是互动生态的“指挥棒”,当前算法过度依赖“点赞数”“评论量”等显性指标,必须转向“质量权重”模型。例如,将评论的“停留时长”“回复率”“用户身份真实性”纳入评分体系:一条来自资深用户的深度评论,其权重可高于10条普通用户的“沙发”留言;用户对评论的二次互动(如回复、点赞),能进一步放大原始评论的价值权重。

此外,可建立“互动真实性评分”机制,对每个账号赋予“诚信分”。高诚信用户的互动数据对算法推荐贡献更大,而低诚信账号的互动则被降权甚至屏蔽。这种“正向激励+反向约束”的机制,能引导用户主动追求真实互动,而非依赖刷赞“刷存在感”。

生态治理:构建“平台-用户-监管”的协同网络

单靠平台力量难以根治刷赞,需多方协同治理。监管部门可出台《网络互动数据真实性管理办法》,明确刷赞行为的法律责任,对提供刷赞服务的产业链进行专项整治;行业协会可建立“内容诚信联盟”,共享违规账号黑名单,形成跨平台联防机制;用户层面,通过“真实互动激励计划”鼓励用户举报刷赞行为,例如对有效举报者给予流量奖励或平台认证标识。

更根本的是,重塑“内容价值评价体系”。平台可推出“优质内容榜单”,以“用户反馈深度”“内容传播广度”“社会价值贡献”为核心指标,减少对“表面数据”的依赖。当创作者发现“优质内容比刷赞更能带来长期收益”时,刷赞的生存空间自然会被压缩。

结语:让真实互动回归数字内容的核心价值

解决留言刷赞问题,本质是在数字时代重建“真实”的价值锚点。当每一句留言、每一次点赞都承载着真实的情感与思考,内容生态才能回归“以质取胜”的本质,创作者才能获得持续生长的土壤,用户也将在更纯粹的信息环境中获得价值。这不仅是技术的升级,更是价值观的重塑——唯有打破“流量至上”的迷思,让真实互动成为数字世界最坚实的基石,才能构建健康、可持续的内容生态。