留言区点赞刷量在流量焦虑驱动的互联网生态中,成为部分内容创作者和运营者的“捷径”,但这种看似能快速提升互动数据的操作,实则暗藏多重陷阱。技术层面虽有工具支撑,但长期来看,其“可行性”仅停留在数据造假的表象,无法转化为真实价值,反而可能引发平台治理与用户信任的双重危机。

技术层面的“可行性”:工具与操作的表象

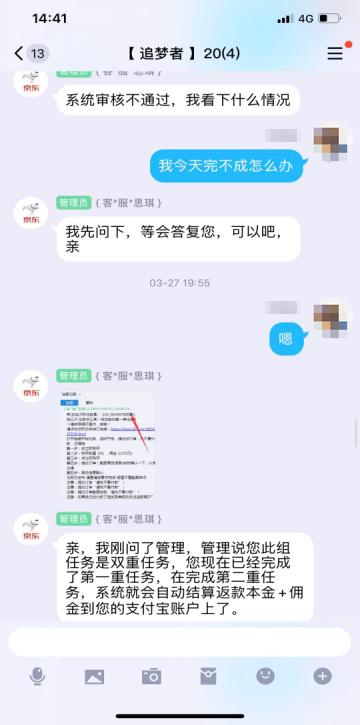

当前市场上存在大量“留言区点赞刷量”工具和服务,从批量注册虚拟账号到模拟用户点击行为,技术手段已形成成熟产业链。部分工具通过IP池切换、设备指纹伪装等方式规避平台基础检测,能在短时间内为特定留言刷出成百上千点赞。这种操作在技术实现上看似“可行”,但本质是利用平台算法漏洞进行的短期数据造假,其互动数据完全脱离真实用户行为逻辑——点赞时间高度集中、用户账号无历史互动、留言内容与主题无关等特征,在平台高级算法下极易被识别。例如,某短视频平台曾通过大数据分析发现,异常点赞账号的设备型号集中度超过80%,且70%的账号在24小时内会同步为多个不相关内容点赞,这种“机器式”行为与真实用户的碎片化互动形成鲜明对比。

价值虚妄:刷量互动的“伪繁荣”陷阱

许多创作者误以为高点赞数能带来“热门效应”,吸引更多用户关注,但留言区的真实价值在于用户反馈的质量而非数量。刷量产生的虚假点赞,无法形成有效的内容传播路径:点赞用户不会二次分享,不会产生深度评论,更不会转化为付费或转化行为。相反,当真实用户进入留言区,看到大量与内容无关的“刷赞”留言(如“点赞”“支持”等无意义短语),会迅速降低对创作者的信任感,甚至产生反感。这种“伪繁荣”不仅无法提升内容影响力,反而可能让创作者陷入“数据依赖”误区,忽视对真实用户需求的挖掘,最终导致内容质量下滑。某美妆博主曾为追求“高互动”购买留言点赞服务,结果评论区充斥着无意义的刷量留言,真实用户纷纷吐槽“太假了”,粉丝增长率反而出现断崖式下跌。

风险与代价:平台治理与用户信任的崩塌

各大内容平台早已将“刷量互动”列为重点打击对象。抖音、小红书、B站等平台均通过AI算法识别异常互动行为,对违规账号采取降权、限流、封禁等处罚措施。某MCN机构曾因组织大规模留言刷量,导致旗下50余个账号被永久封禁,商业合作也因此终止。更严重的是,刷量行为会破坏平台的信任生态:当用户发现留言区充斥虚假互动,会对平台的内容真实性产生质疑,进而降低使用粘性。从长远来看,平台为维护生态健康,必然会升级监管技术,刷量的“技术可行性”空间会被不断压缩,最终形成“刷得越多,死得越快”的恶性循环。此外,广告主对互动数据的真实性要求日益严格,一旦发现账号存在刷量行为,不仅会终止合作,还可能通过法律途径追回广告费用,让创作者承受更大的经济损失。

真实互动的价值重构:从“量”到“质”的必然趋势

在内容同质化严重的当下,留言区的真实互动已成为创作者差异化竞争的关键。一条包含用户真实观点、深度讨论或情感共鸣的留言,即使点赞数不高,也能激发其他用户的参与热情,形成“滚雪球式”的传播效应。例如,知识类创作者通过回复用户留言中的专业问题,能吸引垂直领域用户关注;电商主播通过解决用户留言中的购物疑问,直接提升转化率。平台算法也越来越重视互动的“质量维度”——留言的回复率、讨论深度、用户停留时长等指标,逐渐成为内容推荐的核心权重。这意味着,创作者与其花费成本刷量,不如将精力放在引导真实互动上:通过设置互动话题、及时回复留言、鼓励用户分享真实体验,让留言区成为社群建设的“根据地”。

留言区点赞刷量的“可行性”,本质是流量焦虑下的短期投机行为,它无法解决内容创作的核心问题——如何与用户建立真实连接。在平台治理趋严、用户审美提升的今天,依赖刷量获取的数据如同沙上城堡,看似光鲜,实则不堪一击。真正的“可行”路径,始终回归到内容本身的价值与用户的真实需求。创作者若想实现长期发展,唯有放弃“刷量捷径”,深耕内容质量,用心经营每一次真实互动,让留言区的每一点赞,都成为连接用户与品牌的坚实桥梁。