在虚拟商品交易领域,“黑夜低价卡盟”始终是个绕不开的存在——它们以“全网最低价”“性价比神卡”为噱头,在游戏玩家、短视频创作者、电商卖家的圈层中悄然流转。但剥开“低价”的外衣,这些藏在“黑夜”里的卡盟,真藏着能让用户占尽便宜的“好卡”吗?答案远比“有”或“没有”复杂。

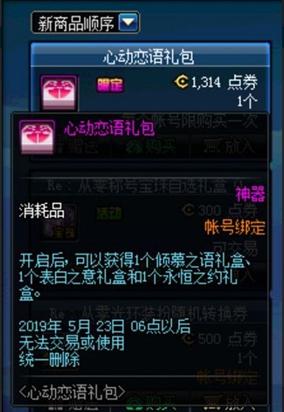

“黑夜低价卡盟”的“低价”从来不是凭空而来,其背后是多重非正规渠道的成本压缩。这类卡盟的核心货源,往往来自“灰色地带”:可能是游戏厂商的违规折扣批文、电商平台退回的“瑕疵卡密”,甚至是黑客盗取的未激活账号。比如某热门手游的点卡,官方售价100元/1000点,而部分“黑夜卡盟”能报出30元的价格,差价背后极可能是通过“撞库盗号”获取的未绑定安全卡的账号,或是利用厂商系统漏洞批量生成的“测试卡”。这些卡密看似与正规渠道无异,实则游走在法律与规则的边缘,一旦被厂商风控系统识别,轻则充值失败,重则导致用户账号被封。

更隐蔽的风险藏在“售后”的缺失里。正规卡盟即便价格稍高,也会提供“充值失败补发”“卡密错误退款”的保障,但“黑夜低价卡盟”的客服往往是“游击队”——白天隐匿,深夜上线,用户遇到问题时要么被拖延“系统维护”,要么直接被拉黑。曾有电商卖家为追求利润,在低价卡盟批量采购视频平台会员卡,结果30%的卡密无法激活,联系客服后对方要求“再充值50%激活费”,否则不予处理,最终不仅损失了卡费,还因无法向客户交付会员而信誉受损。这类“低价”本质是“风险前置”,用户用售后保障换来了眼前的便宜,却埋下了更大的隐患。

那么,“黑夜低价卡盟”里真不存在性价比极高的“好卡”吗?未必,但需要穿透表象去辨别。极少数情况下,部分卡盟会清仓“临期卡”——比如某影视平台即将调整套餐的老会员卡,剩余有效期3个月,卡盟以5折抛售,对于短期用户而言确实划算。但这类“真高性价比卡”占比不足5%,且需要用户具备极强的辨别能力:查看卡密是否为官方可核对的正规序列号,确认剩余有效期是否与宣传一致,甚至要求卡盟提供厂商的“清仓授权证明”。更多时候,所谓的“性价比神卡”是“障眼法”——用少量低价正品吸引用户,再通过“捆绑销售”“虚假库存”诱导用户购买高价劣质卡,最终“低价”成了引流陷阱,用户真正付出的成本远高于正规渠道。

真正的性价比,从来不是“最低价”,而是“风险可控下的合理价格”。虚拟商品的特殊性在于,它既是“数字权益”,也是“信用凭证”。一张能稳定使用、有售后兜底的卡密,即使价格比“黑夜低价卡盟”高20%,其长期价值也远胜于那些“用一次就废”的便宜货。对普通用户而言,与其在“黑夜低价卡盟”里赌概率,不如选择有实体背书、可验证资质的正规平台——比如持有ICP备案、与官方有合作关系的“阳光卡盟”,它们虽然价格稍高,但卡密来源可溯,售后响应及时,本质上是用“价格差”买了“安心”。

归根结底,“黑夜低价卡盟”的“低价”本质是信息不对称下的投机产物。随着虚拟商品交易监管趋严,厂商风控系统升级,这类卡盟的生存空间正在被压缩。但对用户而言,更重要的是建立“质价比”的消费逻辑:不要被“全网最低”的口号迷惑,而是问自己“这张卡我能用多久?出问题有人管吗?来源是否合规?”虚拟商品的世界里,没有“天上掉馅饼”的好事,那些藏在“黑夜”里的“低价好卡”,要么是精心设计的陷阱,要么是稍纵即逝的偶然。真正的“好卡”,永远在阳光下的正规渠道里——它可能不够便宜,但足够踏实。