“皮皮虾有没有刷赞?”这个问题,在内容平台流量竞争白热化的当下,早已不是简单的用户疑问,而是折射出行业对数据真实性与内容生态健康的深层焦虑。作为曾以“沙雕文化”出圈的社区平台,皮皮虾的每一次数据波动都牵动着用户的神经——当某个突然爆火的帖子点赞量突破百万,当普通用户的动态一夜之间收获远超粉丝基数的互动,人们难免会追问:这些数据背后,是否存在“刷赞”的暗流涌动?要回答这个问题,我们需要跳出“有或没有”的二元判断,深入理解刷赞的本质、皮皮虾的内容生态逻辑,以及平台与用户之间围绕数据真实性的博弈。

刷赞:内容平台流量战争中的“双刃剑”

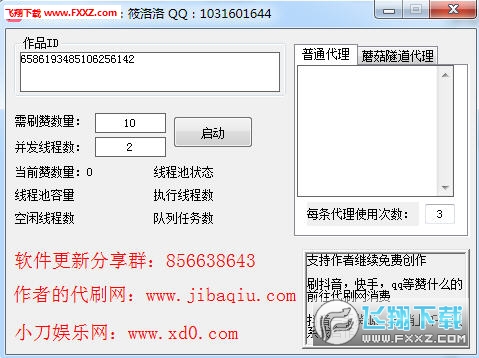

首先必须明确,刷赞并非皮皮虾独有的现象,而是几乎所有内容平台在发展过程中都无法回避的“成长烦恼”。所谓“刷赞”,本质是人为制造的虚假数据互动,通过技术手段或人工操作,为内容账号点赞、评论、转发,以提升其在平台算法中的权重。这种行为在平台发展初期往往被默许甚至纵容,因为高互动数据能快速吸引新用户,营造“社区活跃”的假象,帮助平台在资本市场讲出“增长故事”。但随着用户对内容质量的要求提升,以及平台对生态健康重视程度的增加,刷赞逐渐从“助推器”变成“毒药”——它不仅扭曲了内容价值的评判标准,更会透支用户信任,最终反噬平台自身。

皮皮虾的崛起与衰落,恰恰与数据真实性的把控息息相关。2018年左右,皮皮虾凭借对“段子里”文化的精准捕捉,以“沙雕搞笑+强互动”的模式迅速出圈,用户基数在短时间内突破千万。彼时的皮皮虾,内容以UGC(用户生成内容)为主,评论区“神评”如云,点赞、评论数据真实反映了用户的情感共鸣。但随着短视频平台的崛起,用户注意力被进一步分散,皮皮虾也面临增长压力,开始向“泛娱乐社区”转型,引入短视频、直播等内容形式。在这一过程中,平台对“数据表现”的渴求可能被放大,为刷赞行为提供了生存土壤——毕竟,在算法推荐逻辑中,高赞内容更容易获得流量倾斜,而创作者为了“出圈”,平台为了“数据好看”,都可能对刷赞睁一只眼闭一只眼。

皮皮虾的“数据迷雾”:刷赞存在的现实逻辑

要判断皮皮虾“有没有刷赞”,需要结合其内容生态的特殊性进行分析。与抖音、快手等短视频平台相比,皮皮虾的内容更依赖“社区氛围”和“用户认同感”,其点赞数据不仅反映内容质量,更承载着用户对“梗文化”“群体认同”的情感投射。这种特殊性使得皮皮虾的刷赞行为呈现出与其他平台不同的特征:

其一,“精准刷赞”与“氛围营造”的结合。在皮皮虾早期,许多爆火帖子的点赞量并非完全来自真实用户,而是平台或MCN机构通过“小号矩阵”进行的“氛围营造”——即在内容发布初期,通过大量小号点赞、评论,制造“很多人在看”的假象,吸引真实用户围观。这种行为不同于传统意义上的“机器刷赞”,而是更注重“真实性包装”,比如评论内容会贴合皮皮虾的社区语境,避免被用户识破。这种“半人工”的刷赞模式,使得数据造假更具隐蔽性,也增加了监管难度。

其二,创作者的“刷赞刚需”与平台的“默许态度”。随着皮皮虾商业化进程的推进,内容变现成为创作者的重要诉求。广告商在投放时,往往会将“点赞量”“互动率”作为核心考核指标,这直接催生了创作者的“刷赞刚需”。为了满足变现需求,部分创作者不得不购买“点赞服务”,而平台在商业化压力下,可能对这种行为采取“睁一只眼闭一只眼”的态度——毕竟,高数据能提升平台整体营收,只要不引发大规模用户反感,平台缺乏强力整治的动力。这种“默许态度”在皮皮虾转型期尤为明显,当平台需要向广告主证明“流量价值”时,对数据造假的容忍度会自然上升。

其三,算法漏洞与“数据注水”的技术博弈。任何平台的算法都存在被利用的可能,皮皮虾也不例外。曾有技术博主分析,皮皮虾的早期算法对“点赞增速”敏感度高,即内容发布后一小时内点赞量增长越快,获得的推荐量越大。这一机制被部分用户和机构利用,通过“集中刷赞”的方式让内容快速突破算法阈值,进而获得自然流量。这种“技术型刷赞”不仅成本低,而且效果显著,导致大量“注水数据”充斥平台,真实优质内容反而可能因“数据不够亮眼”而被埋没。

刷赞的代价:从“数据繁荣”到“信任危机”

无论皮皮虾是否主动参与刷赞,这种行为对平台的伤害都是致命的。最直接的后果是用户信任的流失。皮皮虾的核心用户群体是年轻网民,他们对“真实性”有着天然的敏感度——当一个帖子点赞量10万,但评论区只有零星几条真实互动时,用户会立刻察觉到数据造假,进而对平台内容失去信任。这种信任一旦崩塌,很难重建:用户不再愿意为内容点赞(因为觉得“数据是假的”),创作者不再愿意投入精力产出优质内容(因为“刷赞比原创更有效”),平台最终陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。

更深远的影响在于内容生态的退化。皮皮虾曾以“真实、有趣、有温度”的内容吸引用户,但当刷赞成为常态,平台的内容生态会逐渐“空心化”:为了迎合算法,创作者开始追逐“流量密码”而非“内容价值”,大量同质化、低俗化的内容通过刷赞获得曝光,真正有创意、有深度的优质内容却被边缘化。这种生态退化不仅会降低用户留存率,更会让皮皮虾失去与其他平台竞争的核心优势——毕竟,用户可以为了搞笑去抖音,为了深度去知乎,但如果皮皮虾连“真实”都无法保证,其存在的价值何在?

破局之路:皮皮虾能否走出“数据依赖”的怪圈?

面对刷赞带来的信任危机,皮皮虾并非没有意识到问题,也尝试过多种治理措施:比如推出“真实互动”标识,对异常点赞账号进行限流,建立用户举报通道等。但这些措施往往治标不治本,原因在于平台仍未摆脱“数据依赖”的惯性——在商业化的压力下,平台很难真正将“数据真实性”置于“短期增长”之上。

要破解这一困局,皮皮虾需要从三个层面进行重构:

其一,算法逻辑的“去数据中心化”。平台应调整算法权重,降低“点赞量”在内容推荐中的占比,增加“用户停留时长”“评论质量”“转发深度”等更能反映内容真实价值的指标。例如,某条视频即使点赞量不高,但如果用户评论普遍较长、讨论热烈,算法也应给予其更多流量。这种“重质轻量”的算法逻辑,能从源头上减少创作者刷赞的动力。

其二,内容评价体系的“多元化”。除了点赞数据,平台应建立更立体的内容评价体系,比如引入“专家评审”“用户投票”“社区热度”等多维度指标,让优质内容即使没有“刷赞光环”,也能被用户看见。同时,对广告主的考核标准也应进行调整,引导其关注内容质量而非单纯的数据表现,从需求端遏制刷赞产业链。

其三,社区文化的“真实性回归”。皮皮虾的核心竞争力从来不是“数据”,而是“社区氛围”和“用户情感连接”。平台应通过活动策划、内容扶持等方式,重新培育“真实互动”的社区文化——比如鼓励创作者分享“身边事”“真实经历”,让用户感受到内容背后的“人情味”,而非冰冷的数字。只有当用户重新相信“点赞=真实认同”,刷赞才会失去生存土壤。

结语:数据之外,内容平台的价值根基

回到最初的问题:“皮皮虾有没有刷赞?”或许答案并不重要。重要的是,这个问题揭示了所有内容平台都需要面对的终极命题:在流量与数据的诱惑下,如何坚守“内容为王”的初心?皮皮虾的兴衰轨迹告诉我们,刷赞或许能带来一时的“数据繁荣”,但只有真实、优质、有温度的内容,才能构建平台长期发展的护城河。对皮皮虾而言,与其纠结于“有没有刷赞”,不如痛下决心整治数据乱象,用真实的用户互动重建信任——毕竟,用户要的不是“百万赞”的假象,而是一个能让他们会心一笑、产生共鸣的真实社区。这不仅是皮皮虾的出路,也是整个内容行业健康发展的必然选择。