卡盟充的流量去哪儿了?手机套餐里找不到?这个问题正困扰着越来越多的手机用户。当你通过第三方卡盟平台充值后,明明收到了到账提示,却发现手机套餐内查不到流量记录,客服也含糊其辞——这并非个例,而是流量经济中隐藏的“透明度陷阱”。

卡盟充通常指通过非官方授权的第三方平台进行手机流量充值,这类平台以低价吸引用户,流量来源复杂,可能涉及运营商非公开渠道、虚拟运营商,甚至是违规“流量池”拆分。其运作模式本质上是信息差套利,利用消费者对流量来源、性质的认知盲区,实现低价流量的快速流转。这些平台往往宣称“1元1GB”“不限速”,却刻意回避流量类型、有效期、到账方式等关键信息,为后续的“流量消失”埋下伏笔。

流量“消失”的第一重迷雾,是定向流量与非定向流量的混淆。很多卡盟充的流量其实是定向流量,仅限特定APP或网站使用,但平台描述时模糊处理,用“通用流量”“全国流量”等模糊词汇误导消费者。充值后,手机套餐内确实会显示“定向流量包”,但通用流量栏位为零,自然“找不到”。例如,某平台宣称的“全国流量”实为“抖音定向流量”,消费者用于微信聊天时自然无法使用,却误以为流量被“吞掉”。这种“张冠李戴”的流量类型错位,是卡盟充流量查不到的最常见原因。

第二重迷雾,是套餐外流量的隐性扣除。部分第三方平台与违规软件勾结,通过后台技术手段模拟流量消耗,实际流量并未进入用户手机,而是被转移或截留。消费者在官方套餐中查不到,是因为这些流量从未通过运营商正规系统下发。更有甚者,平台会在充值后通过“技术手段”触发用户手机的后台流量消耗,比如自动下载测试文件、访问隐藏链接,将充值的流量“消耗”在虚拟场景中,从而实现“空手套白狼”。这种操作隐蔽性极强,普通消费者几乎无法察觉,只能面对“流量未到账”的窘境。

消费者权益保护在此过程中面临多重困境。信息不对称是核心痛点——卡盟充平台极少主动说明流量来源、类型、有效期等关键信息,消费者在低价诱惑下往往忽略细节。投诉时,平台常以“运营商系统延迟”“网络波动”等理由搪塞,而运营商则表示“流量未通过正规渠道充值,无法查询”。技术溯源更难,第三方平台的充值系统与运营商核心网存在壁垒,消费者无法获取流量下发的原始数据链,维权陷入“三不管”地带。据行业不完全统计,每年因卡盟充流量纠纷的投诉量超十万起,但解决率不足15%,数字权益的“最后一公里”始终难以打通。

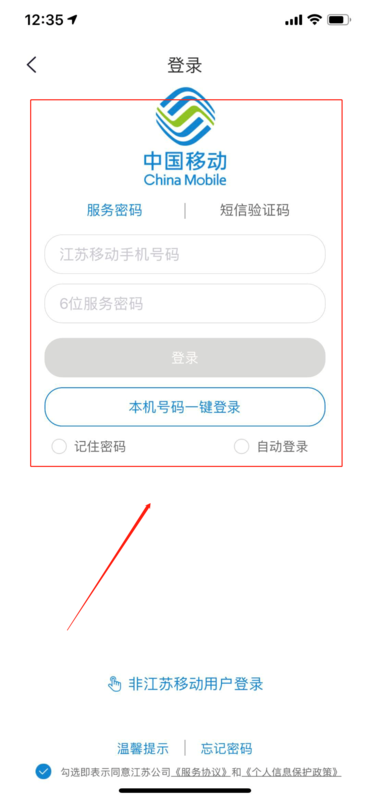

要破解“卡盟充流量消失”的困局,需多方协同发力。监管层面需建立第三方流量充值备案制度,要求平台公开流量来源、类型、定价逻辑,对违规平台实施“熔断机制”。运营商则应开放流量查询接口,允许消费者通过官方APP验证第三方充值的流量真实性,同时加强对定向流量的标识管理,避免混淆。对消费者而言,需警惕“低价陷阱”,优先选择运营商官方渠道或正规合作平台,充值后及时通过官方套餐页面核验流量到账情况。更重要的是,推动流量计量标准的统一,建立跨平台的流量消耗溯源机制,让每一MB流量的去向都有迹可循。

卡盟充流量的“消失”不仅是技术问题,更是数字时代信任危机的缩影。当流量成为基础数字资源,其透明度与可追溯性直接关系到消费者权益与市场秩序。唯有打破信息壁垒、强化监管协同、提升技术透明度,才能让“流量去哪儿了”不再是无解之谜,让数字经济在阳光下健康发展。