卡盟出售盗QQ号软件的行为,本质上是网络黑灰产业链的一环,其合法性早已被我国法律明确否定。近年来,随着网络安全法体系的逐步完善,这类披着“技术工具”外衣的非法软件,正面临越来越严厉的法律打击。要深入理解其违法性,需从技术本质、法律定性、社会危害及治理路径等多维度展开分析。

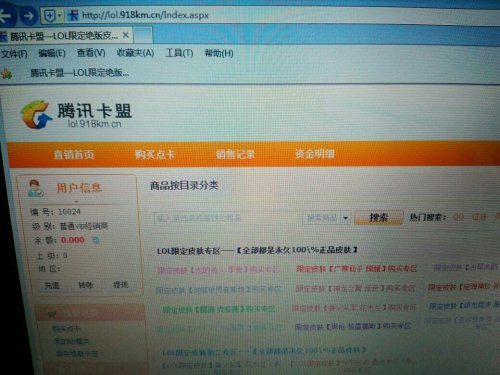

卡盟作为网络黑灰产的重要交易平台,通常以“游戏辅助”“数据恢复”等名义为掩护,实则提供盗号软件、个人信息窃取工具等非法服务。这些软件往往通过植入木马、伪造登录界面、利用系统漏洞等技术手段,非法获取用户QQ账号及密码。其运作模式具有鲜明的产业链特征:上游开发者编写盗号程序,中游通过卡盟等平台批量销售,下游使用者实施盗号、销赃等行为。这种分工明确的黑色链条,不仅严重侵犯公民个人信息权益,更破坏了网络空间的公共秩序。

从法律视角看,卡盟出售盗QQ号软件的行为已触及多条法律红线。《中华人民共和国刑法》第二百八十五条明确规定,非法获取计算机信息系统数据罪是指违反国家规定,侵入前述系统或者采用其他技术手段,获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据,情节严重的行为。盗QQ号软件的核心功能正是非法获取用户账号数据,开发者与销售者显然符合该罪的构成要件。同时,根据《中华人民共和国网络安全法》第二十七条,任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动;不得提供专门用于从事危害网络安全活动的程序、工具。卡盟作为销售平台,若明知其所售软件用于盗号仍提供交易服务,则可能构成共同犯罪,需承担相应的刑事责任。

值得注意的是,这类行为的危害远不止于侵犯单个用户的财产权益。QQ账号作为社交、支付、办公等多功能于一体的数字身份载体,一旦被盗用,可能导致用户个人信息泄露、社交关系被恶意利用、财产账户遭盗刷等连锁风险。更有甚者,犯罪分子可能利用盗取的账号实施诈骗、传播违法信息等行为,将受害者卷入更严重的法律纠纷。从社会层面看,卡盟等黑灰产平台的泛滥,会助长“技术至上”“法不责众”的错误观念,动摇网络空间的安全信任基础,与我国构建清朗网络环境的战略目标背道而驰。

司法实践对此类行为的打击力度持续加大。近年来,多地警方破获的“卡盟盗号案”显示,盗号软件开发者、平台运营者及下线销售者均被依法追究刑事责任。例如,某省公安厅曾打掉一个涉案金额超千万元的卡盟平台,主犯因犯非法获取计算机信息系统数据罪、侵犯公民个人信息罪被判处有期徒刑五年,并处罚金。这些案例印证了一个明确的法律导向:无论以何种形式包装,只要实质上实施或帮助实施非法获取他人账号数据的行为,均难逃法律制裁。

面对卡盟等黑灰产的新变种,治理需多管齐下。技术上,应加强网络平台的安全监测与内容审核,利用大数据、人工智能等手段识别盗号软件的特征代码与交易模式;法律上,需进一步完善针对新型网络犯罪的司法解释,明确“明知”的认定标准,加大对黑灰产平台“帮手”的惩处力度;社会层面,则需通过普法宣传提升公众的网络安全意识,引导公众通过官方渠道获取软件,拒绝使用盗号工具,从源头上切断黑灰产的需求链。

卡盟出售盗QQ号软件的非法性,本质上是技术发展与法律规制博弈的缩影。在数字时代,技术本身并无善恶,但若被用于侵害他人权益、破坏社会秩序,必然受到法律的严惩。唯有坚持“技术向善”原则,通过法律、技术、教育的协同发力,才能铲除黑灰产滋生的土壤,守护网络空间的清朗与安全。对任何试图通过非法软件牟利的行为,我们都应保持清醒认知:法律的红线不容触碰,数字时代的法治底线,需要每个人共同维护。