在互联网流量焦虑与数据竞争白热化的当下,“卡盟刷会员”作为一种快速提升用户规模的灰色手段,被部分商家和个人奉为“捷径”。然而,当“永久可信”的口号在卡盟平台上反复叫卖时,我们需要冷静追问:这种看似高效的会员增长模式,是否真的能经得起时间与规则的考验?其所谓的“永久”,究竟是技术神话还是商业陷阱?

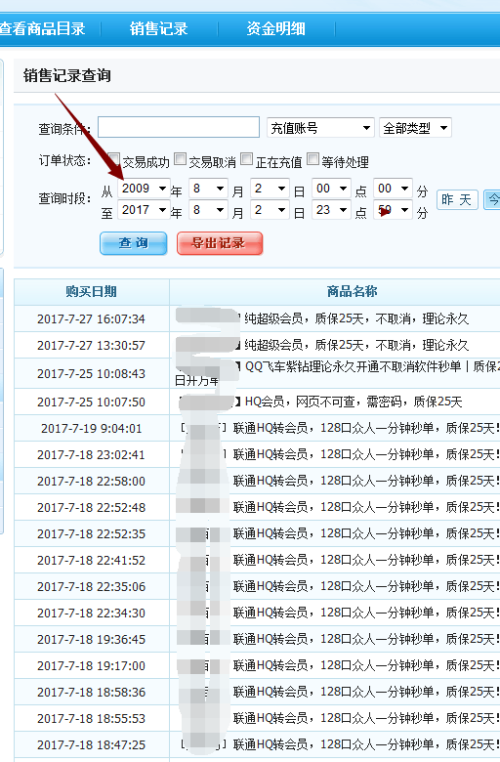

卡盟,作为虚拟商品交易的灰色产业链枢纽,本质上是各类“数字资源”的集散地。从游戏账号、社交粉丝到会员时长,几乎一切可量化的数字指标都能在这里明码标价。“刷会员”则是其中的核心业务——通过模拟真实用户行为、利用批量注册设备或破解平台机制,在短时间内为目标账号注入大量虚假会员。这类服务通常以“永久有效”“不掉粉”“真实IP”为卖点,价格从几十元到数千元不等,承诺让客户“用最低成本实现数据跃升”。但剥离营销话术,其底层逻辑却充满漏洞:所谓“永久会员”,本质上是平台风控系统下的“数据泡沫”,一旦被识别,随时面临清退风险。

从技术层面看,主流互联网平台的风控体系早已进化到“行为-设备-环境”三维检测阶段。刷量行为往往呈现“瞬时集中、行为单一、设备异常”等特征:例如大量会员在短时间内集中注册,登录IP高度重合,浏览时长、互动频率完全不符合真实用户习惯。即便卡盟服务商声称使用“真实手机号+模拟点击”等手段,也无法绕过平台基于大数据的用户行为模型。以微信、抖音、爱奇艺等头部平台为例,其风控算法每日会过滤数亿条异常数据,刷量账号的会员权益往往在24-72小时内被标记为“异常状态”,轻则限制功能,重则直接封号。此时,卡盟平台承诺的“永久保障”便会以“服务器故障”“风控升级”等理由推诿,用户维权成本极高,最终往往血本无归。

更值得警惕的是,卡盟刷会员的“永久性”还受制于平台的规则迭代与法律边界。互联网平台的用户协议中,几乎都明确禁止“虚假流量、刷量作弊”等行为,一旦发现,不仅会清空虚假会员,还可能对账号处以永久封禁。近年来,随着《反不正当竞争法》对“数据造假”的规制加强,市场监管部门已多次对刷量产业链进行专项打击。2022年,某短视频平台就联合警方查处一起涉案金额超亿元的刷量案,涉及卡盟服务商、刷手、平台内部人员等多个环节,最终相关人员因“非法经营罪”被追究刑事责任。这意味着,用户通过卡盟刷会员,不仅面临平台规则风险,更可能触碰法律红线,所谓的“永久可信”在法律面前不堪一击。

从商业价值角度看,刷来的“永久会员”更是毫无意义。企业运营的核心是用户留存与转化,而虚假会员只会扭曲数据决策:当平台看到大量“僵尸会员”时,会误以为内容受欢迎,从而加大投入;当商家以为会员基数庞大时,会发现实际转化率极低,最终陷入“数据虚假→决策失误→资源浪费”的恶性循环。某电商商家曾花费数万元通过卡盟刷了10万“永久会员”,结果在后续促销活动中,这批会员的复购率不足0.5%,远低于行业平均水平的15%,反而因数据异常被平台降低了自然流量推荐,得不偿失。真正的会员价值,从来不是冰冷的数字,而是真实的消费行为与情感连接,刷量行为恰恰摧毁了这种价值根基。

卡盟刷会员的“靠谱性”神话,本质上是一种流量焦虑下的投机心理。在“唯数据论”的竞争环境中,部分用户渴望通过捷径快速证明自身价值,却忽视了商业运营的本质规律——任何违背真实逻辑的增长,终将被反噬。与其将资金投入充满风险的灰色产业链,不如深耕内容质量、优化用户体验:通过精准定位目标群体、提供差异化服务、建立情感共鸣,才能实现会员的“永久留存”。毕竟,互联网从不缺昙花一现的虚假繁荣,缺的是经得起时间考验的真实价值。当“永久会员”的泡沫破裂后,唯有那些坚持长期主义、用心经营的用户,才能在数字浪潮中屹立不倒。