在游戏行业高速发展的今天,防沉迷系统已成为保护未成年人身心健康的重要防线,而“卡盟接防沉迷”这一灰色操作却悄然滋生,试图通过技术手段绕过监管限制。这种“破解”行为看似为部分用户提供了“便利”,实则背后隐藏着多重风险与行业乱象。卡盟接防沉迷的本质,是利用信息差和技术漏洞对实名认证体系的架空,其操作逻辑、利益链条及潜在危害值得深入剖析。

“卡盟接防沉迷”的核心在于“身份信息池”的构建与交易。所谓卡盟,最初是游戏点卡、虚拟道具交易平台,后逐渐演变为提供各类“非正规服务”的灰色枢纽。接防沉迷的具体操作,通常是通过购买大量非本人身份信息(如借用他人身份证、购买虚假身份信息、甚至盗用未成年人身份信息)进行游戏账号注册,或利用技术手段修改设备ID、网络环境参数,制造“多人共用同一设备”的假象,从而规避防沉迷系统的单账号单设备限制。部分卡盟平台甚至宣称“秒通过认证”“不限时长”,其背后实则是利用了防沉迷系统对身份核验的漏洞——例如,早期系统仅关联身份证号与手机号,但未严格核验身份证持有人是否为实际操作者,导致信息买卖成为突破口。

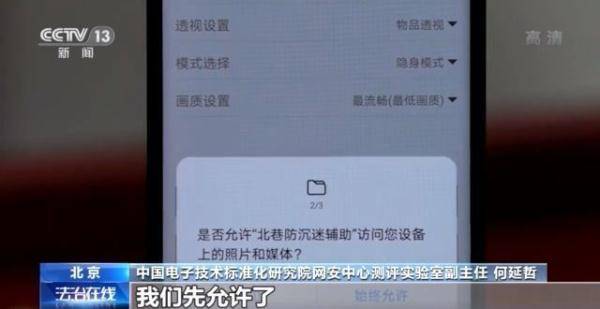

从技术层面看,防沉迷系统的迭代始终与“破解”手段形成博弈。近年来,国家层面推动的“人脸识别验证”成为防沉迷升级的关键,要求游戏企业对疑似未成年用户进行强制人脸核验。然而,卡盟平台随即衍生出“人脸识别代过”服务,通过诱导未成年人上传他人面部信息、利用AI换脸技术或远程操控他人配合验证等方式,试图蒙混过关。这种对抗不仅增加了监管难度,更暴露出部分游戏企业在技术投入与责任落实上的不足——若人脸识别算法精度不足、核验流程存在漏洞,便给了灰色产业可乘之机。

利益驱动是“卡盟接防沉迷”泛滥的根本原因。对未成年人而言,游戏世界中的社交需求、成就感知与现实学业压力形成对比,绕过防沉迷成为其“刚需”;对部分家长而言,缺乏有效监管工具或对防沉迷系统认知不足,客观上纵容了这种行为;而对卡盟平台及上游信息提供方而言,这是一门“低风险高回报”的生意。据行业观察,单次“接防沉迷”服务收费从几元到数十元不等,若叠加账号租赁、虚拟道具销售等衍生业务,灰色产业链规模可达数亿元。更值得警惕的是,部分卡盟平台与游戏外挂、账号黑产形成联动,通过破解防沉迷吸引玩家,再诱导其使用外挂或购买非法账号,进一步破坏游戏生态。

从社会层面看,“卡盟接防沉迷”的危害远不止于游戏沉迷。其一,它架空了国家保护未成年人的制度设计,使防沉迷系统沦为“稻草人”;其二,信息倒卖与身份盗用背后,往往伴随着个人隐私泄露风险,甚至可能被用于电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动;其三,对游戏行业而言,此类行为破坏了公平竞争环境,合规运营的企业因严格防沉迷流失用户,而纵容灰色产业的企业却能短期获利,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

破解“卡盟接防沉迷”难题,需多方协同发力。技术上,游戏企业需持续升级核验手段,例如结合设备指纹、行为分析、活体检测等多维度数据,构建更精准的未成年人识别模型;监管上,相关部门应加强对卡盟平台的专项整治,明确信息买卖、身份伪造的法律责任,同时推动跨部门数据共享,提升身份证信息核验的实时性与准确性;家庭与社会层面,需加强对未成年人的网络素养教育,引导其合理使用网络,同时推广家长监管工具,帮助家长实时掌握孩子的游戏行为。

归根结底,防沉迷系统的核心目标是守护未成年人成长,而“卡盟接防沉迷”的灰色操作,本质是对社会责任的漠视与对法律底线的试探。唯有技术防线不断加固、监管利剑高悬、社会共识凝聚,才能让防沉迷系统真正发挥作用,为未成年人营造清朗的网络空间。任何试图“轻松破解限制”的捷径,最终都可能导向更大的风险与代价。