空间刷赞大师并非简单的“点赞工具”,而是一套融合了技术渗透、用户心理与灰色产业链的社交资源运作体系。其核心目标是通过模拟真实用户行为,在QQ空间等平台短时间内为特定内容(如说说、日志、相册)积累大量点赞,从而满足用户的社交虚荣心、商业推广需求或平台算法偏好。要理解这一体系如何运作,需从技术实现、用户驱动、产业链分工及风险博弈四个维度展开分析。

一、技术实现:从模拟行为到规避检测的核心逻辑

空间刷赞大师的运作起点,是对平台点赞机制的技术解构。早期刷赞依赖人工“肉刷”,即通过雇佣水军手动点赞,效率低且易被识别。随着平台风控升级,技术型刷赞工具成为主流,其运作逻辑分为三个层级:

首先是虚拟环境构建。刷赞工具通过模拟真实手机设备参数(如IMEI、IMSI、安卓版本)、IP地址(使用动态IP池或代理服务器)和用户行为轨迹(如浏览时长、滑动路径),构造“虚拟用户”登录QQ空间。这一步旨在规避平台对异常设备的检测——若多个账号用同一设备登录,或IP集中在某一地域,会被系统判定为“机器行为”。

其次是交互行为模拟。真正的点赞不是孤立的,而是伴随社交互动。高级刷赞工具会模拟“点赞-评论-浏览”组合行为:例如,先进入目标用户主页浏览3-5秒,再对指定说说点赞,同时随机从预设词库中抽取评论(如“太赞了!”“支持!”)。这种“拟真人”操作能降低平台算法的怀疑,因为真实用户点赞前通常会浏览内容。

最后是动态规避策略。平台风控系统会实时监测点赞速率(如1分钟内同一账号点赞超过20条)、时间分布(如凌晨3点集中点赞)等异常数据。刷赞大师需通过算法动态调整操作频率:例如,分10次为1条说说点赞,每次间隔5-8分钟;或在用户活跃时段(如晚上8-10点)集中操作,模拟自然流量。部分工具甚至接入平台公开API接口,通过解析接口返回的错误代码(如“点赞频率过高”)自动暂停任务,实现“对抗式运作”。

二、用户驱动:虚荣心、商业利益与社交资本的交织

空间刷赞大师的生存土壤,是用户对“点赞数据”的多元需求。这些需求背后,是社交媒体时代“数据崇拜”的心理投射与现实利益的捆绑。

最普遍的驱动力是社交虚荣心满足。在QQ空间这一以熟人社交为主的平台,点赞数被视为“受欢迎程度”的直接量化。学生党为“说说”破赞而炫耀,职场新人通过高赞动态塑造“人缘好”的形象,甚至部分用户将点赞数与自我价值绑定——一条零赞的说说会被视为“社交失败”。刷赞大师正是抓住了这种“数字焦虑”,提供“一键破百”“千赞套餐”等服务,让用户用最低成本获得即时满足感。

其次是商业推广的硬需求。微商、自媒体从业者、电商卖家等群体,将QQ空间视为流量入口。高赞动态能提升内容可信度:例如,产品推广说说下附带的“500+赞”,会被潜在客户解读为“产品受欢迎”,从而促成转化。部分刷赞服务甚至提供“精准定向”——按地域、年龄、兴趣标签筛选点赞用户,让点赞数据更贴近目标客户画像,提升商业转化效率。

此外,平台算法偏好也间接推动刷赞需求。QQ空间的推荐算法会优先推送高互动内容,高赞动态更容易出现在“好友动态”或“热门推荐”中,形成“数据越高-曝光越多-数据更高”的正循环。部分用户通过刷赞提升内容权重,以获得免费流量,这种“算法套利”思维进一步刺激了刷赞市场的扩张。

三、产业链分工:从养号到变现的灰色链条

空间刷赞大师并非孤立存在,而是依附于一条成熟的灰色产业链。这条链条上游是“账号资源”,中游是“技术服务”,下游是“流量变现”,分工明确且利润可观。

上游:养号与账号池建设。刷赞需要大量“干净账号”(即未被风控的真人账号)。上游通过两种方式养号:一是“批量注册”,用虚拟手机号或接码平台注册新账号,通过模拟日常行为(发说说、加好友、点赞)养号3-7天,提升账号权重;二是“回收账号”,收购用户闲置或低价出售的QQ号,这些账号因有真实历史记录,更难被平台识别。养号完成后,账号会被存储在“账号池”中,按等级(如普通号、高权重号)定价,单个账号价格在0.5-5元不等。

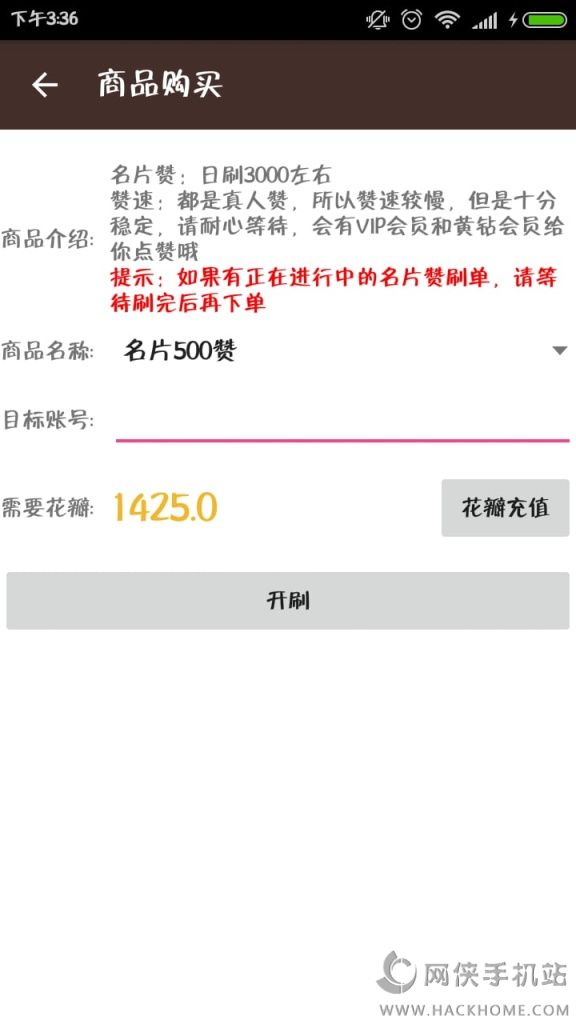

中游:工具开发与服务代理。中游是“空间刷赞大师”的核心载体:一部分是技术团队开发刷赞软件,通过“按次收费”或“包月订阅”盈利,软件售价从几十元到上千元不等;另一部分是代理服务商,他们从技术团队手中采购软件或接口,面向普通用户提供“代刷服务”,加价后转卖。例如,100条点赞成本50元,代理可卖至100-150元,利润率高达100%-200%。

下游:流量变现与数据滥用。下游则是刷赞数据的最终用途:除了前述的个人虚荣与商业推广,部分数据会被用于“黑灰产”——例如,高赞动态被包装成“热门案例”,出售给其他用户模仿;或通过点赞数据收集用户画像,用于精准诈骗。更隐蔽的是,部分刷赞工具会植入木马程序,在用户操作时窃取QQ号密码、好友列表等隐私信息,进一步倒卖牟利。

四、风险博弈:平台对抗与用户代价的失衡

空间刷赞大师的运作始终处于“猫鼠游戏”中,平台风控与刷赞技术的对抗从未停止。而在这场博弈中,用户与平台均需付出代价。

对平台而言,刷赞行为破坏了社交生态的真实性。QQ空间的推荐算法以互动数据为核心,虚假点赞会导致低质内容获得曝光,挤占优质内容的流量;同时,大量机器账号充斥平台,增加了服务器负载,威胁数据安全。为此,腾讯不断升级风控系统:引入AI识别异常行为模式(如点赞间隔规律性过强)、建立用户信用体系(频繁违规账号被限权)、与运营商合作封禁异常IP。但刷赞技术也在迭代,例如使用“区块链养号”声称“去中心化操作”,或接入ChatGPT生成个性化评论,对抗手段不断升级。

对用户而言,刷赞看似低成本,实则暗藏风险。首先是账号安全风险:使用第三方刷赞工具需授权登录,工具可能窃取账号信息,导致被盗号或隐私泄露。其次是平台处罚风险:腾讯对刷赞行为有明确处罚规定,包括但不限于动态删除、点赞功能限制、封号等。2023年,腾讯就曾封禁10余万个违规刷赞账号,部分用户因“刷赞上瘾”导致社交账号作废。更深层的代价是社交信任异化:当点赞数据可购买,社交互动的真实性被消解,“点赞之交”沦为数字游戏,用户逐渐陷入“数据焦虑”的恶性循环——越刷赞越依赖虚假数据,越难接受真实的社交反馈。

空间刷赞大师的运作,本质是社交媒体时代“效率崇拜”与“真实需求”碰撞的畸形产物。它满足了用户对“即时满足”与“社交资本”的渴望,却以牺牲生态真实性、用户隐私和长期信任为代价。随着平台风控的完善和用户对“数据真实性”的觉醒,这种依赖技术漏洞的运作模式终将难以为继。真正的社交价值,从来不在虚假的数字堆砌,而在于真实的内容输出与真诚的人际连接——或许,当用户不再将点赞数视为社交成功的唯一标尺,“空间刷赞大师”才会失去生存的土壤。