签名赞刷量可行吗?在数字时代,无论是公益活动的号召力、商业营销的传播力,还是个人影响力的构建,“签名赞”数据常常被视为直观的价值标尺。正因如此,一些人试图通过“刷量”操作快速提升数据,打造虚假繁荣。然而,这种看似便捷的“捷径”,实则暗藏多重风险,从长远来看,不仅不可行,更可能反噬自身。

签名赞刷量的核心逻辑,是通过技术手段或人工操作,在短时间内制造大量非真实用户的签名或点赞,以突破数据门槛、营造热度。常见场景包括公益项目为争取关注刷高支持人数、商家为产品口碑虚构好评、网红为账号数据“镀金”等。操作方式五花八门,从低成本的“机器批量点击”到高伪装的“真人水军平台”,甚至通过API接口直接篡改数据,形成了一条灰色的产业链。但无论手段如何“高明”,其本质都是对真实用户意愿的伪造,是对数据真实性的践踏。

签名赞刷量最直接的不可行性,在于平台规则的零容忍与技术围剿。几乎所有互联网平台都将刷量行为定义为违规操作,并建立了完善的识别机制。以微信、微博、抖音等主流平台为例,其算法系统能通过多维度数据异常精准识别刷量行为:比如短时间内IP地址集中、用户行为模式高度雷同(如点赞间隔时间固定、无浏览直接互动)、账号特征异常(新注册无内容、无社交关系链)等。一旦被判定为刷量,轻则数据清零、账号限流,重则永久封禁。近年来,平台对刷量行为的打击力度持续升级,2023年某短视频平台就曾一次性封禁涉及刷量的账号超10万个,这种“杀鸡儆猴”式的监管,让刷量操作的风险成本呈指数级上升。

更深层的不可行性,在于签名赞数据背后价值的崩塌。签名赞的意义,从来不是数字本身,而是数字所代表的真实用户意愿与情感连接。一个公益项目的签名赞,承载的是公众对议题的关注与支持;一款产品的点赞,反映的是用户的真实认可与购买意愿;一个创作者的点赞,体现的是内容与受众的共鸣。当这些数据被刷量污染,其价值便荡然无存。例如,某公益项目通过刷量将签名数刷至百万,却在真实募款时发现转化率不足1%,这种“数据泡沫”不仅无法转化为实际资源,反而因被曝光而引发公众质疑,最终损害项目公信力。商业领域同样如此,虚假点赞或许能短暂提升产品曝光,但当用户发现评论区“好评如潮”却无人购买时,品牌信任度将彻底崩塌,这种“杀鸡取卵”式的操作,无异于饮鸩止渴。

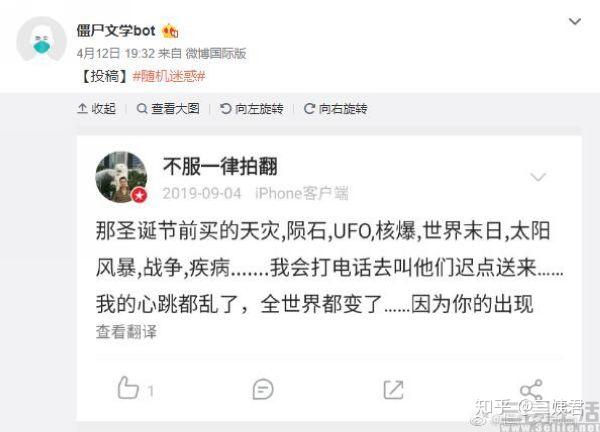

签名赞刷量的不可行性,还体现在用户信任的不可逆损耗上。在信息过载的时代,用户对数据的敏感度越来越高,越来越多的人开始学会辨别“僵尸粉”“水军赞”。当某账号或活动的签名赞数据异常突兀,却缺乏真实的用户互动(如评论、转发、二次创作)时,用户的第一反应不是“好厉害”,而是“有猫腻”。这种信任一旦失去,便极难重建。某网红曾因直播带货时点赞量与实际销量严重不符被网友扒出刷量,尽管事后道歉,但粉丝流失率超过30%,商业合作也大幅缩水。用户是数字生态的基石,失去用户信任,任何数据都只是空中楼阁。

从行业趋势来看,签名赞刷量的生存空间正被不断压缩。一方面,平台技术持续迭代,AI识别能力越来越强,甚至能通过用户打字习惯、鼠标移动轨迹等细微特征判断是否为真人操作;另一方面,用户教育与媒介素养提升,“唯数据论”的市场观念正在转变,越来越多的品牌、创作者开始关注“有效互动率”“用户留存率”等更真实的价值指标。例如,某内容平台近期调整了推荐算法,将“用户停留时长”“评论互动质量”的权重提升至60%,而点赞量权重降至20%,这种导向变化,让刷量行为的“性价比”进一步降低。

那么,不通过刷量,如何提升签名赞的真实价值?核心在于回归“用户思维”:用真实内容打动用户,用真诚互动连接用户。对于公益活动,与其花预算刷量,不如通过深度故事传播引发情感共鸣;对于商业营销,与其虚构好评,不如优化产品体验、鼓励用户真实分享;对于个人创作者,与其追求虚假数据,不如打磨内容质量、建立与粉丝的情感纽带。真正的签名赞,从来不是“刷”出来的,而是“值得”的——当你的内容、产品或理念足够有价值,用户自然会主动为你点赞,这种基于真实认可的数据,才是可持续的、有意义的。

签名赞刷量,本质上是对数字时代“真实价值”的误解。在注重连接与信任的今天,任何试图通过伪造数据走捷径的行为,都无异于在流沙上建塔。数据的意义不在于多寡,而在于其背后承载的真实用户意愿与情感厚度。放弃刷量思维,回归内容本质,用真诚与实力赢得每一个签名赞,才是真正可行的长久之策。毕竟,数字可以伪造,但人心无法欺骗。