“紫霞刷名片赞是真的吗?”这个问题,近期在社交运营圈和中小企业主中频繁出现。随着私域流量成为商业竞争的核心战场,微信名片作为个人与企业的“线上门面”,其点赞量被不少人视为社交影响力的直观体现。而“紫霞”作为一款被广泛讨论的名片赞工具,其“一键刷赞”的宣传是否属实?背后又隐藏着怎样的行业逻辑与技术现实?本文将从技术原理、实际效果、风险成本及长期价值四个维度,拆解这一现象的本质。

“紫霞刷名片赞”的运作逻辑:技术可行但并非“魔法”

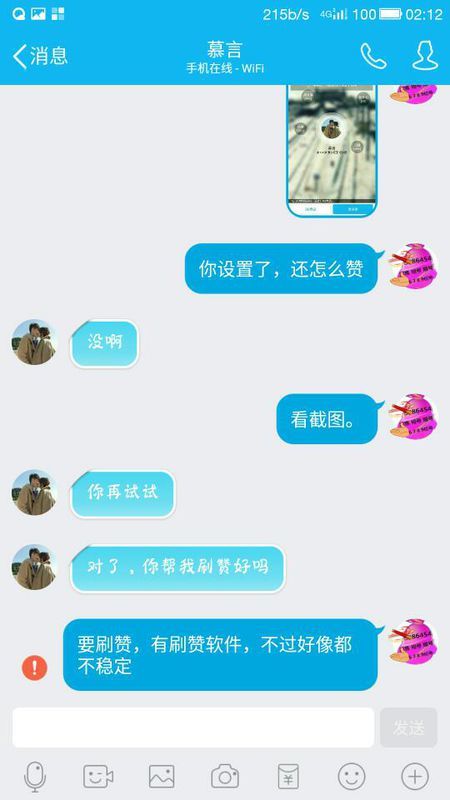

所谓“紫霞刷名片赞”,本质上是一种通过技术手段批量提升微信名片点赞量的服务。其核心实现路径主要有两种:一是利用微信开放平台的接口漏洞或非官方API,通过虚拟账号矩阵模拟真实用户点赞行为;二是通过诱导分享或任务奖励机制,让真实用户为指定名片点赞,再通过数据清洗筛选出有效点赞。前者技术门槛较高,需持续规避平台风控系统;后者则依赖流量池规模,成本相对可控但效率较低。

值得注意的是,微信平台对点赞数据的抓取与审核机制已日趋成熟。正常情况下,点赞行为需满足“真实账号登录-主动点击名片-触发点赞动作”的完整链路,且账号需具备一定的社交活性(如好友互动、朋友圈动态等)。而“紫霞类工具”若采用虚拟账号批量操作,极易因账号无社交轨迹、点赞时间集中、设备指纹异常等特征被平台识别为“非正常数据”,导致点赞量被清空甚至触发账号处罚。因此,从技术层面看,“刷赞”并非完全不可行,但其“真实性”与“稳定性”存在显著短板。

短期价值:虚荣数据背后的“伪社交影响力”

部分用户选择“紫霞刷名片赞”,是看中了其短期内的“数据增值”效果。例如,销售人员通过高点赞量名片提升客户第一印象,企业主用点赞量背书品牌实力,自由职业者则试图用数据吸引潜在合作方。这种“以量取胜”的逻辑,在信息不对称的社交场景中确实能产生一定的心理暗示作用——当用户看到一张拥有数百甚至数千点赞的名片时,往往会下意识认为该主理人“人脉广”“认可度高”。

但这种“伪影响力”的局限性也十分明显。首先,点赞量与实际转化率并无直接关联。商业合作的本质是价值匹配,而非数据攀比。若后续沟通中,发现点赞量与实际业务能力、资源储备严重不符,反而会引发客户对专业度的质疑。其次,虚假数据无法沉淀为私域资产。真正的社交影响力源于持续的内容输出、深度的人脉维护与真实的信任建立,而非一串冰冷的数字。当“刷赞”成为常态,用户可能会陷入“数据依赖”的怪圈,忽视真实社交能力的培养。

风险成本:平台规则与数据安全的双重隐忧

更值得警惕的是,“紫霞刷名片赞”背后潜藏的合规风险与安全隐患。微信平台在《微信外部链接内容管理规范》中明确禁止“通过第三方工具或外挂模拟用户操作,包括但不限于自动点赞、自动加好友等行为”。一旦被判定违规,轻则点赞数据被系统自动清除,重则面临功能限制(如朋友圈发布受限)、账号封禁等处罚。对于依赖微信进行商业运营的企业或个人而言,这种“得不偿失”的风险显然得不偿失。

此外,部分“刷赞”工具可能存在数据泄露风险。用户为获取点赞服务,往往需要授权登录微信或提供个人信息,而第三方平台若未采取足够的数据加密措施,极易导致好友列表、聊天记录等隐私信息外泄。近年来,因使用非正规社交工具引发账号被盗、信息诈骗的案例屡见不鲜,这为“紫霞刷名片赞”的真实性与安全性再打上一个问号。

长期趋势:从“数据造假”到“真实价值”的回归

随着社交平台对数据真实性的监管趋严,以及用户对“内容质量”要求的提升,“刷赞”这类短期投机行为正逐渐失去生存土壤。微信近期推出的“看一看”“朋友推荐”等功能,本质上是通过算法推荐优质内容,而非单纯依赖社交关系链的“数据权重”。这意味着,用户若想在私域流量中建立长期优势,核心路径始终是:提供有价值的内容(如行业洞察、专业知识)、维护真实的社交关系(如定期互动、深度沟通)、构建差异化的个人品牌(如专业标签、独特价值主张)。

对于“紫霞刷名片赞”的追问,本质上反映了当前社交运营中的浮躁心态。在流量红利消退的今天,与其将精力耗费在“数据造假”的短期博弈上,不如回归社交的本质——人与人之间的信任连接。真正的“名片赞”,应当来源于每一次真诚的交流、每一次专业的服务、每一次价值的传递,而非冰冷的数字堆砌。

“紫霞刷名片赞是真的吗?”从技术层面看,部分工具能实现短期数据提升;但从价值与风险维度看,其真实性与可持续性经不起推敲。社交运营的终极命题,从来不是“如何刷出更多赞”,而是“如何成为值得被赞的人”。