网上刷赞的操作逻辑,本质是流量造假产业链中对“用户行为模拟”的技术化实现。在社交媒体生态中,点赞作为内容互动的核心指标,其真实性与平台公信力直接相关,而刷赞行为正是通过非自然手段人为放大这一指标,形成虚假繁荣。要理解其操作机制,需从技术实现、产业链分工、平台反制三个维度拆解,这一过程中既暴露了流量经济的畸形需求,也反映了平台治理与用户认知的持续博弈。

刷赞的技术底层:从人工到算法的迭代

早期刷赞依赖人工操作,通过“点击农场”组织大量低薪用户或兼职者,手动完成账号注册、内容浏览与点赞。这种方式效率低下且易被平台识别,因为账号行为模式高度统一——大量新注册账号集中点赞同一内容,时间戳、设备指纹、IP地址均呈现规律性异常。随着平台算法升级,人工刷赞逐渐被自动化工具取代,核心是“模拟真实用户行为特征”。当前主流技术包括:

- 设备池与IP代理:通过购买或租赁大量真实手机设备(非模拟器),配合动态IP代理池,确保每个点赞账号的设备环境独立,避免因IP重复触发风控。

- 行为链路模拟:工具不仅执行点赞动作,还会模拟完整用户行为链——如浏览内容时长(3-10秒随机)、滑动轨迹、甚至偶尔评论或转发,使数据更贴近自然用户。

- 账号“养号”机制:刷赞账号需提前“养号”,通过随机浏览、关注、发布生活类内容等方式积累一定历史数据(如关注数、粉丝数、动态更新频率),降低平台对“僵尸号”的识别风险。

这一技术迭代使刷赞从“粗放式造假”转向“精细化模拟”,但始终无法突破算法的行为分析逻辑——例如,同一设备短期内多次切换账号、点赞内容与账号历史标签严重不符等异常特征,仍是平台反制的重点。

产业链分工:从需求方到执行方的层级协作

刷赞的完整操作链条涉及需求方、中介平台、技术供应商、执行者四方,形成分工明确的地下产业。需求方多为企业营销账号、电商卖家、自媒体创作者,其核心诉求是通过高点赞量提升内容权重,吸引自然流量或满足商业合作的数据门槛(如广告主要求“10万+赞”)。中介平台作为流量交易市场,承接需求并对接技术供应商,提供“包月点赞”“单条内容刷赞”“粉丝+点赞组合套餐”等服务,价格根据点赞数量与质量浮动(如“真实IP点赞”单价高于“普通点赞”)。

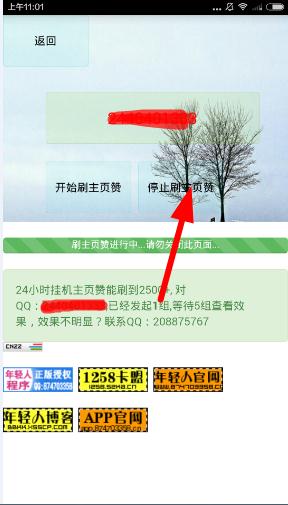

技术供应商则是核心环节,他们开发刷赞工具并维护设备池,部分团队甚至通过“爬虫技术”批量注册账号,或利用平台漏洞(如旧版本API接口)实现批量操作。执行者则分为两类:一类是自动化程序,另一类是“真人众包”——通过社交平台招募兼职用户,以“完成任务赚佣金”的形式诱导其使用工具点赞,这种方式因涉及真人操作,更难被算法识别。

值得注意的是,产业链已形成“对抗式迭代”:当平台升级反刷算法时,技术供应商会同步更新工具,例如通过“分布式云手机”模拟不同地理位置的用户行为,或利用区块链技术混淆设备指纹,形成“猫鼠游戏”的长期博弈。

应用场景的畸形需求:流量经济下的数据焦虑

刷赞的盛行本质是流量经济的畸形产物。在社交媒体的算法推荐机制中,点赞量是内容分发的重要权重——高赞内容更容易进入热门榜单,获得更多曝光,形成“流量-变现”的正向循环。这种机制催生了“数据焦虑”:企业为提升品牌曝光、自媒体为争取平台流量扶持、电商卖家为提高商品转化率,均可能选择刷赞作为“捷径”。

例如,某新注册的美妆品牌账号,为快速积累初始粉丝,可能通过刷赞使首条产品宣传视频达到“10万赞”,从而触发平台推荐机制,吸引自然流量;部分自媒体创作者甚至在内容质量不足时,通过刷赞制造“爆款假象”,维持商业合作价值。这种“数据注水”行为不仅扭曲了内容评价体系,还导致劣币驱逐良币——优质内容因缺乏初始流量曝光而淹没,而刷赞账号却能获得更多资源,形成恶性循环。

挑战与风险:平台治理与用户认知的双重困境

刷赞操作面临的最大挑战来自平台治理。主流社交平台已建立多维度反刷系统:一方面,通过机器学习分析用户行为特征,识别异常点赞模式(如短时间内集中点赞、账号无历史互动却突然活跃);另一方面,引入“人工审核”机制,对高赞内容进行抽样核查,发现刷赞行为后降权处理,甚至封禁账号。例如,某短视频平台曾因“刷赞产业链”事件,封禁涉及违规操作的账号超10万个,并联合公安机关抓捕相关技术供应商。

然而,平台治理始终存在滞后性。刷赞技术不断迭代,而算法反制需要数据积累与模型训练,形成“时间差”。同时,部分平台对“轻度刷赞”(如少量真实IP点赞)的识别能力有限,导致灰色地带长期存在。

用户认知偏差则是另一重风险。普通用户往往将“高赞”等同于“优质”,却忽略了数据造假的可能性。这种认知被商业合作进一步放大——部分广告主将点赞量作为唯一评估标准,忽视内容真实性与用户反馈,间接纵容刷赞产业链。更严重的是,刷赞行为可能涉及违法风险:根据《网络安全法》与《反不正当竞争法》,流量造假属于虚假宣传,情节严重者需承担法律责任。

趋势展望:从“对抗”到“共生”的生态重构

未来,刷赞操作将面临更严格的挤压,但不会完全消失。一方面,平台治理将向“全链路监控”升级,例如通过“用户行为溯源系统”追踪点赞路径,结合设备指纹、账号行为、内容特征等多维度数据,构建更精准的识别模型。另一方面,行业自律与用户教育将逐步推进,部分MCN机构已开始倡导“真实流量”理念,通过内容创新而非数据造假提升竞争力。

更深层的变革在于算法机制的调整。若平台能优化推荐逻辑,减少对单一指标的依赖(如结合用户停留时长、评论质量、转发意愿等综合评估内容价值),刷赞的生存空间将被大幅压缩。例如,某社交平台近期测试“互动质量分”算法,将点赞的“真实性权重”纳入考量,优先推荐自然互动高的内容,这一趋势或推动行业从“流量崇拜”转向“价值回归”。

当刷赞的流量泡沫被戳破,真正有价值的内容才能沉淀为社交媒体的基石。对用户而言,辨别数据真实性、拒绝虚假流量,是对优质内容生态的守护;对平台而言,技术与规则的双重升级,是重建公信力的必经之路;而对内容创作者而言,放弃“刷赞捷径”,深耕内容本质,才是穿越流量周期的长久之计。