网上刷赞日结账靠谱吗?这个问题背后,是无数兼职者对“轻松赚钱”的向往,也是数字时代流量焦虑催生的灰色产业链。从表面看,日结现金、动动手指就能完成的任务似乎极具诱惑,但剥开“低门槛高回报”的外衣,其本质是一场用短期利益置换长期风险的博弈。网上刷赞日结账的“靠谱”与否,从来不是平台宣传的“日结”二字能定义的,而是取决于它对个人信息、法律合规和账号价值的真实影响。

一、“日结账”的诱惑:刷赞兼职如何构建“轻松赚钱”的假象

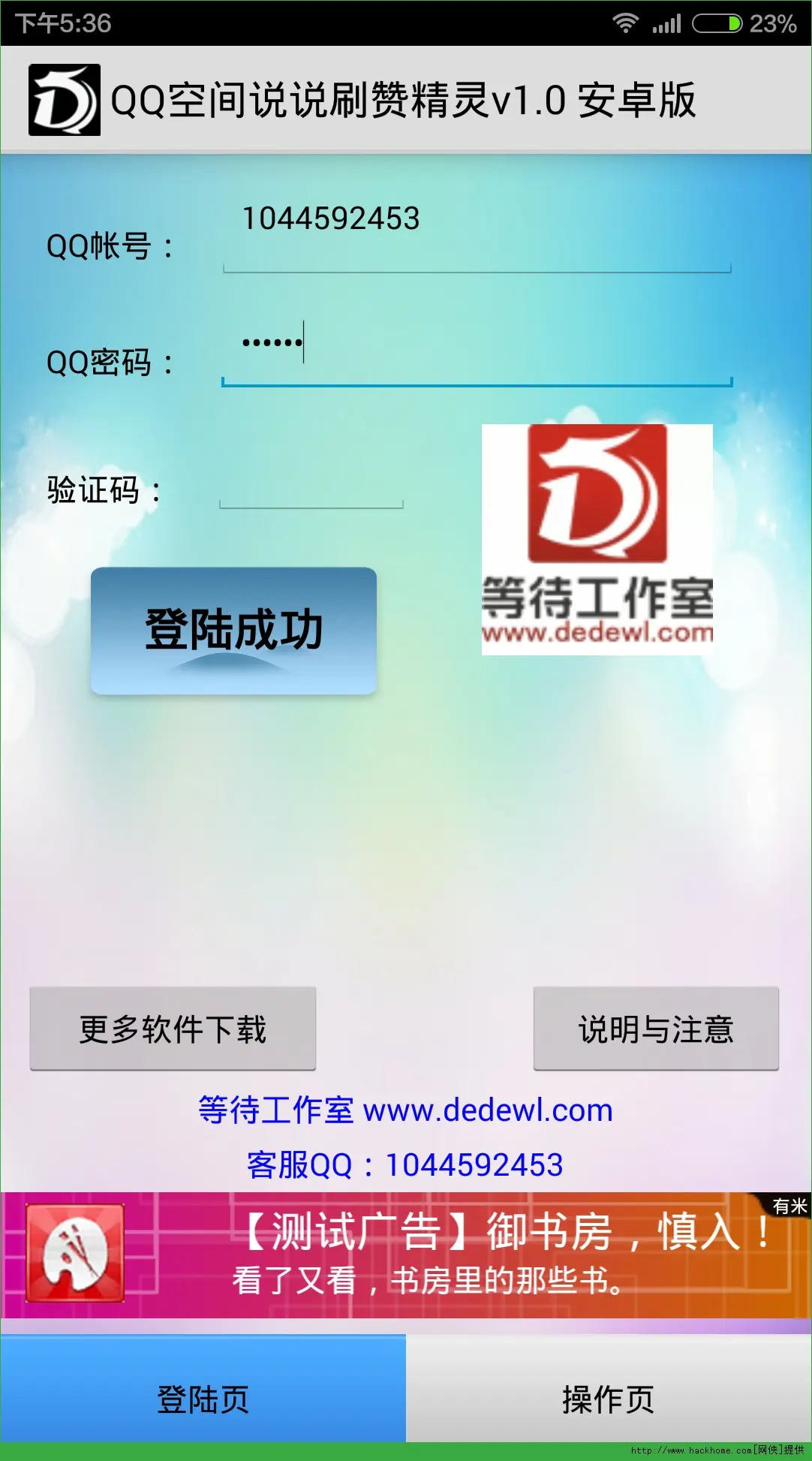

打开社交平台,搜索“网上刷赞日结账”,弹出的往往是“日薪200-500元”“手机可做、时间自由”“无需经验、任务简单”等诱人广告。这类兼职的运作模式通常高度标准化:用户通过链接或二维码进入“任务平台”,缴纳少量“保证金”(号称防止刷单作弊)后,即可接收“点赞”“关注”“评论”等任务。每完成一项,平台会截图记录,累计一定金额后“秒到账”至微信或支付宝。

这种模式精准抓住了两类人的需求:一是急于赚取零花钱的学生、宝妈,认为“动动手指就能赚钱”;二是缺乏辨别能力的兼职新手,被“日结”的安全感吸引。事实上,平台正是利用了这种“即时反馈”的心理——相比于传统兼职的周期结算,“日结”让参与者误以为“收益可控、风险可控”,却忽略了前期投入的保证金、个人信息泄露的隐性成本,以及任务本身的合规性隐患。

二、需求错位:谁在为“刷赞”买单?谁在为“日结”埋单?

刷赞现象的泛滥,本质是流量经济下的“数据焦虑症”作祟。对商家而言,抖音点赞量、小红书收藏数、微博转发数被视为“产品热度”的直接指标,高数据能提升算法推荐权重,吸引真实用户关注。于是,部分商家为快速“包装”账号,选择通过刷赞制造虚假繁荣。而对兼职者来说,“日结”的现金流看似解决了短期资金需求,却不知自己已成为流量造假链条中的“工具人”。

值得注意的是,这种需求与供给的错位,正在形成恶性循环:商家刷赞提升“虚假热度”,平台算法根据数据推荐内容,导致优质内容因数据不足被淹没,用户被迫在“刷出来的爆款”中筛选信息,最终损害的是整个数字生态的真实性。兼职者看似赚到了“日结账”,实则用个人信用和时间,为这种虚假繁荣买单。

三、核心风险:从“个人信息泄露”到“法律合规红线”

网上刷赞日结账最致命的隐患,从来不是“赚不到钱”,而是“得不偿失”。 这种风险体现在三个层面:

首先是个人信息安全。刷赞任务通常要求用户提供微信、支付宝、手机号等敏感信息,部分平台甚至会索要身份证照片进行“实名认证”。这些信息一旦流入黑产市场,可能被用于电信诈骗、网络贷款等违法犯罪活动,兼职者不仅无法“日结”,反而可能背上债务或法律责任。

其次是法律合规风险。根据《反不正当竞争法》第八条,经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,通过组织虚假交易等方式进行虚假宣传的,监督检查部门会责令停止违法行为,处二十万元以上一百万元以下的罚款。对兼职者而言,参与刷赞虽然金额较小,但已涉嫌“帮助他人进行虚假宣传”,若情节严重,可能面临行政处罚。

最容易被忽视的是账号价值损耗。无论是个人社交账号还是商家运营账号,长期依赖刷赞获取流量,会导致账号“权重下降”——平台算法能识别异常数据行为,刷赞账号的天然流量会逐渐减少,甚至被限流、封号。兼职者赚到的“日结账”,可能远不及账号被封后的损失。

四、行业真相:“日结”的现金流,本质是“拆东墙补西墙”的骗局

很多刷赞平台会通过“新用户返现”“拉人头提成”等方式维持运转,用后入者的保证金支付先入者的“日结账”。这种“庞氏骗局”式的模式注定不可持续:当新用户增长放缓,平台就会卷款跑路,兼职者不仅保证金血本无归,还可能因前期参与刷赞被平台追责。

从行业观察看,正规的流量运营公司绝不会通过“刷赞”提升数据,而是通过内容优化、用户互动、社群运营等合规方式获取自然流量。那些宣称“日结高薪”的刷赞平台,本质上是在利用兼职者的信息差和侥幸心理,将其转化为流量造假产业链的“底层劳动力”。

五、替代方案:靠谱的兼职,从来不需要“踩红线”

与其纠结“网上刷赞日结账靠谱吗”,不如寻找真正可持续的赚钱方式。对兼职者而言,技能型兼职(如文案写作、视频剪辑、设计)、知识付费(如在线答疑、课程辅导)、平台正规任务(如美团拍店、京东众测)等,不仅能提供稳定的收入,还能积累个人技能,实现长期价值提升。对商家而言,与其花高价刷虚假数据,不如将预算投入内容创作——优质内容自带流量,真实用户互动才是账号长久发展的基石。

网上刷赞日结账的“靠谱”答案,早已写在风险与收益的天平上:短期看似轻松的“日结账”,实则是用个人信息、法律风险和账号价值做赌注。在数字时代,任何违背真实性的流量操作,终将被平台规则和市场淘汰。真正的“靠谱”,从来不是快钱诱惑下的投机取巧,而是合规经营下的价值积累——对兼职者是如此,对商家更是如此。