当你在卡盟平台下单购买游戏点卡或虚拟账号后,对话框里“对方正在输入”的提示闪烁了几下,便再无动静。这种客服沉默的困境,每个虚拟商品交易者都可能遇到——是该在对话框前继续等待,还是果断关闭页面另寻他法?这个问题背后,藏着虚拟交易服务的核心矛盾:即时需求与响应效率的错位,以及用户在信息不对称中的被动选择。

判断等待时长的核心,在于明确“沉默”的性质。理想状态下,卡盟客服应在1-5分钟内响应,这是行业对即时服务的普遍期待。但现实中,客服沉默可能分为三种情况:一是瞬时拥堵(如大促期间咨询量激增),二是非工作时间(部分平台客服实行轮班制),三是刻意回避(问题棘手或平台信誉存疑)。用户需结合下单场景判断:若购买的是急需的游戏激活码,等待超过15分钟无响应便需警惕;若非紧急虚拟道具,可尝试通过平台工单系统或留言板二次联系,但超过2小时仍无进展,等待的意义便已大于收益。等待的本质是对机会成本的考量,当时间损耗远超商品价值时,“继续等”便成了非理性选择。

另寻他法并非逃避,而是对自身权益的主动保护。常见的替代路径有三条:其一,切换同类型卡盟平台,但需提前确认新平台的用户评价与资金保障机制,避免“跳坑”;其二,通过游戏官方渠道购买,虽然价格可能略高,但服务与安全性更有保障;其三,启动维权程序,如向平台投诉、通过消费者协会调解或利用第三方支付渠道申请交易争议。值得注意的是,另寻他法存在“机会成本”——虚拟商品可能因价格波动或限时促销失效,用户需在“等待风险”与“转移风险”间快速权衡。例如,在游戏版本更新前夕购买稀有道具,延迟可能导致道具贬值,此时果断另寻他法反而更明智。

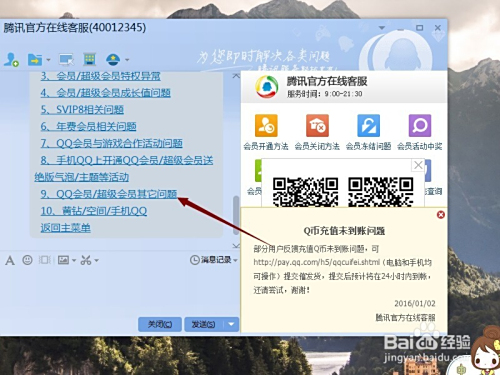

客服沉默的背后,是卡盟行业长期存在的服务短板。多数卡盟平台以低价吸引用户,却在客服配置上压缩成本:部分平台采用“机器人客服+兼职人工”的混合模式,复杂问题无法转接;更有甚者,利用“客服沉默”迫使 impatient 的用户主动取消订单,从而规避发货责任。这种机制本质上是对用户体验的透支,而用户在沉默中积累的负面情绪,最终会转化为对整个虚拟交易行业的不信任——当“另寻他法”成为用户的条件反射,卡盟平台失去的不仅是单笔订单,更是长期发展的根基。行业竞争若只停留在价格层面,忽视服务响应这一基础体验,终将被用户用脚投票。

面对客服沉默,用户需建立“双重防御机制”。首先,设定“等待阈值”:根据商品紧急程度划分等待时长,如紧急商品(如比赛用账号)等待不超过10分钟,普通商品(如游戏金币)不超过30分钟,超时即启动备选方案。其次,提前布局“多平台备案”:在常用卡盟平台外,储备1-2个备选平台,重点关注其客服响应速度与售后评价,避免临时抱佛脚。此外,保留所有交易凭证——下单截图、支付记录、聊天日志,这些是维权时的关键证据,也是避免“哑巴吃黄连”的最后一道防线。虚拟商品交易的虚拟性,决定了用户必须比实体交易更注重“留痕”意识。

卡盟下单遇客服沉默,本质是虚拟交易中“效率与信任”的博弈。等待还是另寻他法?没有标准答案,但有底层逻辑:用户的每一次选择,都是对平台服务的投票。当更多用户用“另寻他法”拒绝沉默,倒逼平台优化客服响应;当平台以“即时响应”赢得信任,才能在竞争中立足。虚拟交易的便捷性,不应以牺牲用户体验为代价——毕竟,真正让用户“安心下单”的,从来不是最低的价格,而是那句“您好,有什么可以帮您?”的及时回应。