卡盟会员的服务期限,从来不是“买一年送一年”那么简单。当你在支付页面勾选“确认开通”时,那份会员协议里藏着比数字更复杂的答案——3个月、6个月、12个月的时间刻度背后,是动态迭代的权益、隐性续费的规则,以及服务价值随时间推移的微妙变化。多数用户只盯着“能用到什么时候”,却忽略了“这段时间里能得到什么”“到期后会如何”“中途退出会有什么代价”。这种对服务期限的片面认知,正在让无数卡盟会员在权益缩水、自动扣费中陷入被动。

卡盟会员的服务期限,本质是“权益兑现周期”,而非静态的时间长度。用户习惯将“服务时长”等同于“服务总量”,认为12个月会员就能完整享受12个月的全部权益,但这忽略了平台方的权益迭代机制。某游戏卡盟平台的案例很典型:其2023年推出的“年度至尊会员”承诺包含“每月限定皮肤”,但用户实际使用中发现,半年后新皮肤改为“每季度更新”,且旧皮肤下架,剩余6个月的服务期限里,权益密度直接减半。这种“名义期限未变,实际权益缩水”的现象,在会员经济中已成潜规则——平台用“服务期限”锚定用户预期,却用“权益动态调整”稀释价值。更隐蔽的是“权益分级”,同一服务期限下,新用户与老用户、活跃用户与沉默用户享有的权益可能完全不同。某电商卡盟曾规定,“注册满1年的会员在服务期限最后3个月可享受专属折扣”,这意味着你的服务期限虽未结束,但核心权益已被“时间门槛”切割成碎片。

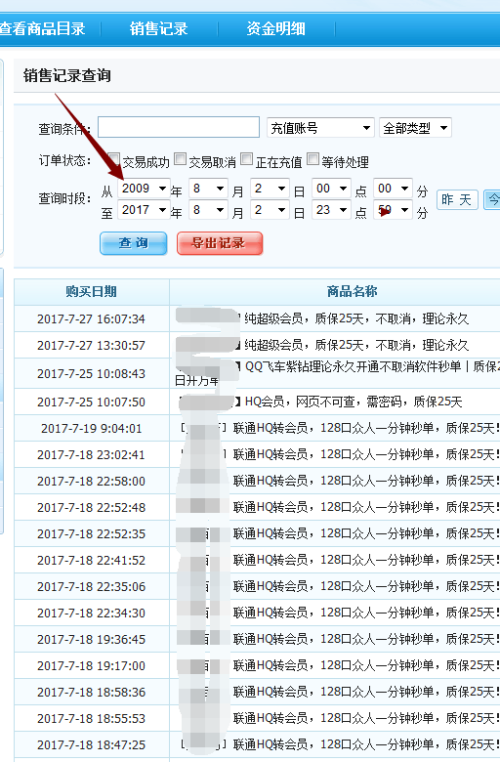

服务期限的“隐性成本”,往往藏在续费规则的灰色地带。自动续费是卡盟会员最常见的“期限陷阱”,用户开通时默认勾选“到期自动续费”,却很少注意到“提前7天扣款”“不支持部分退款”等条款。某数据调研显示,60%的卡盟会员在首次服务到期后未主动关闭自动续费,其中80%表示“不知道需要手动关闭”。更棘手的是“解约门槛”,部分平台要求会员服务满6个月才能申请退费,否则扣除30%手续费,这本质上是用经济惩罚延长“实际服务期限”。还有一种“捆绑续费”,将服务期限与多个权益绑定,比如“12个月会员+3个月体验服务”,到期后若用户仅想解约体验服务,需放弃全部剩余会员时长,导致“为了小权益损失大期限”。这些规则让服务期限从“用户选择”异化为“平台锁定工具”,用户看似拥有“随时到期”的权利,实则被期限的“隐性枷锁”牢牢困住。

行业正从“固定时长”转向“价值周期”,重新定义服务期限的内涵。头部卡盟平台开始打破“时间=服务”的传统逻辑,探索更灵活的期限模式。某知识付费卡盟推出“弹性服务期限”:会员根据学习进度动态延长服务期——完成一个课程模块期限+1个月,连续3个月未登录期限暂停,重新激活后延续。这种“按需解锁”的模式,让服务期限与用户实际需求深度绑定,避免“买了不用浪费”。还有“权益终身化”尝试,部分平台承诺“核心特权永久有效”,但附加权益仍需按期更新,本质是服务期限的“价值锚定”——用户购买的不是时间,而是持续进阶的权益体系。更激进的是“服务期限与用户行为挂钩”,某社交卡盟规定“每月登录满20天可延长1天服务期限”,将期限从“单向消耗”变为“双向互动”,用户不再是被动的“期限承受者”,而是主动的“价值共创者”。

卡盟会员的服务期限,从来不是协议上的一行数字,而是用户与平台之间关于“价值与时间”的博弈。当你下次选择开通会员时,不妨多问自己三个问题:这份权益在服务期内会变化吗?续费规则里藏着什么陷阱?我的使用频率真的需要这么长的服务期限吗?看清这些藏在时间刻度背后的真相,才能让每一分会员费都花在刀刃上——毕竟,真正的“长期服务”,从来不是协议上的一行数字,而是权益与需求始终同频的默契。