卡盟分站站长,会不会封号?这个问题背后,是每一位运营者对分站管理权限边界的追问。在虚拟商品交易领域,分站作为平台与终端用户之间的关键节点,其权限范围直接决定了运营的合规性与生存周期。封号从来不是单一事件的结果,而是权限管理失控、规则认知偏差的必然结局。要解开这个谜题,必须深入剖析分站管理权限的本质,以及权限与风险之间的动态平衡。

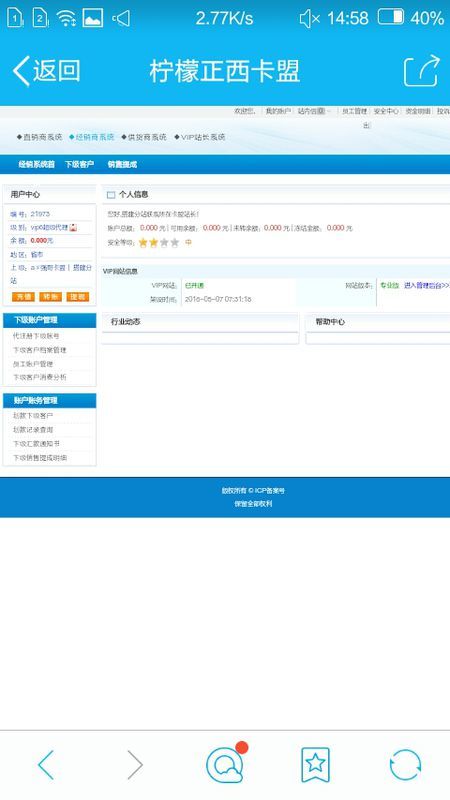

卡盟分站,本质上是主平台授权的子运营体系,站长通过获得管理权限,拥有独立开展商品分销、用户运营、资金结算的资格。这种模式降低了创业门槛,但也带来了责任与风险的捆绑。分站管理权限并非一张“空白支票”,而是包含明确边界的“工具包”:商品管理权限允许上架、下架虚拟商品,但需遵循平台定价体系;用户管理权限可进行注册审核与权限分级,却严禁过度收集隐私数据;数据查看权限能获取销售报表与用户画像,但数据仅限运营分析,不得外泄或滥用;财务结算权限涉及佣金提现与账单核对,却必须遵守平台制定的结算周期与规则。这些权限的每一项,都暗藏“合规红线”,越界一步,便可能触发封号机制。

封号风险的真实诱因,往往藏在权限使用的细节里。最常见的“雷区”是权限滥用。部分站长为追求短期利益,利用商品管理权限私自修改价格,或上架平台明令禁止的虚拟服务(如涉黄、赌博类道具),这种行为直接违反了平台协议,一旦被风控系统监测到,封号几乎是必然结果。其次是合规疏忽,用户投诉处理不当是重灾区。当用户对商品质量或服务提出异议时,站长需在规定时间内响应并解决,若置之不理或态度恶劣,用户可向平台举报,平台为维护生态秩序,会直接对分站采取封号措施。此外,数据造假也是高危操作:利用用户管理权限刷单虚增销量,或通过数据查看权限篡改交易记录,这些行为看似能提升分站评级,实则会被平台风控算法精准识别,最终面临“永久封禁”的严厉处罚。

更隐蔽的风险来自政策变化的滞后性。虚拟商品行业监管政策频繁更新,平台规则随之动态调整。若站长未能及时跟进政策变动,继续使用旧权限模式运营,便可能“踩红线”。例如,某平台新规要求所有虚拟商品必须附带“防沉迷提示”,部分站长因未在商品管理权限中添加该字段,导致分站被批量下架商品,情节严重者直接封号。权限的“时效性”常被忽视,却恰恰是分站存活的关键——权限不是静态的“特权”,而是需要持续学习、动态适配的“动态契约”。

那么,分站站长如何规避封号风险?核心在于建立“权限敬畏心”,将合规意识融入权限使用的每一个环节。首先,必须建立规则动态追踪机制。定期登录主平台后台查看公告,参加平台组织的合规培训,对商品管理、用户管理、数据查看等权限的最新限制做到“心中有数”。其次,规范内部操作流程。商品上架前需进行合规自查,确保商品类别、定价、描述符合平台要求;用户投诉建立“响应-处理-反馈”闭环,避免因拖延引发平台介入;数据使用严格遵循“最小必要原则”,仅收集运营必需信息,杜绝数据外泄或违规调用。最后,保持与平台的良性沟通。当权限边界模糊时,主动联系平台客服确认,而非“想当然”操作——合规不是束缚,而是分站长期发展的“安全带”。

封号与权限的关系,本质是“规则”与“自由”的平衡。分站站长的权限不是“免死金牌”,而是“合规运营的通行证”。那些因封号退出的站长,往往不是输给了平台规则,而是输了对权限的敬畏之心。在虚拟商品行业,唯有清晰认知权限边界,主动拥抱规则变化,将管理权限转化为合规运营的杠杆,才能在卡盟生态中实现稳定增长。分站站长需要明白:真正的“权限”,不是能做什么,而是不该做什么——守住底线,才能行稳致远。