卡盟解防沉迷系统的有效性问题,一直是游戏行业监管与玩家实践中的焦点争议。从行业视角看,这类系统旨在通过技术手段限制未成年人游戏时长,但卡盟平台提供的“解防沉迷”服务,是否真能实现其宣称的效果?实操过的网友经验表明,其有效性并非绝对,而是受多重因素影响,包括技术漏洞、监管力度以及用户行为。本文将深入探讨卡盟解防沉迷的核心机制、实际应用中的挑战,并结合网友实操经验,分析其真实价值与未来趋势。

卡盟平台作为游戏卡兑换和服务的枢纽,其“解防沉迷”功能本质上是对官方防沉迷系统的规避尝试。防沉迷系统,如中国推行的“实名认证+时长限制”机制,要求未成年人绑定身份信息,每日游戏时长不超过1.5小时。卡盟解防沉迷则通过提供虚假身份或绕过验证,让用户突破这些限制。然而,这种服务的有效性并非一蹴而就。实操网友分享显示,部分平台利用技术漏洞,如伪造身份证信息或利用未验证的支付渠道,确实能让用户短期内“解防沉迷”。但长期来看,这类方法风险极高,可能导致账号封禁或法律纠纷。行业专家指出,卡盟解防沉迷的“有效性”更多是昙花一现,随着监管升级,其成功率正逐步下降。

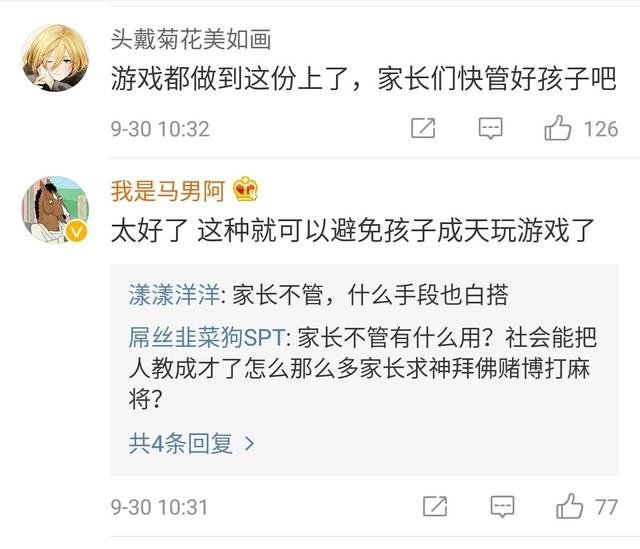

从价值角度审视,卡盟解防沉迷的存在反映了玩家需求与监管政策的冲突。未成年人渴望更自由的游戏体验,而家长和监管部门则担忧成瘾问题。实操网友经验揭示,一些家长通过卡盟服务为孩子“解锁”防沉迷,认为这能缓解家庭矛盾。但这种做法违背了防沉迷系统的初衷,即保护青少年身心健康。数据显示,过度游戏可能导致学业下滑和社交障碍,卡盟解防沉迷的滥用,无疑加剧了这些风险。更深层次看,其价值在于警示行业:技术防护需与时俱进,而非依赖第三方漏洞。例如,网友反馈显示,最新一代防沉迷系统引入了人脸识别,卡盟解防沉迷的破解难度大增,有效性显著降低。

在应用层面,卡盟解防沉迷的实际效果受限于技术可行性和用户素养。实操网友的经验表明,不同平台的“解防沉迷”服务差异巨大。一些卡盟平台宣传“100%成功”,但用户实操后常遭遇失败,如验证失败或资金损失。行业分析指出,这源于卡盟服务的非正规性——它们多依赖灰色产业链,缺乏技术保障。相比之下,官方防沉迷系统通过大数据和AI优化,如动态监控游戏行为,其有效性更可靠。网友分享中,有案例显示,未成年人通过卡盟解防沉迷后,虽能延长游戏时间,但很快因健康问题被迫停止,凸显了短期有效性与长期危害的矛盾。因此,卡盟解防沉迷的“有效性”本质是虚假的繁荣,它掩盖了监管漏洞,却无法提供可持续解决方案。

挑战与趋势方面,卡盟解防沉迷面临多重困境。首先,监管压力日益增大,中国网信办和游戏厂商联手打击此类服务,导致卡盟平台频繁下架。实操网友经验证实,许多卡盟服务因政策调整而失效,用户投入资金打水漂。其次,技术迭代加速,官方防沉迷系统不断升级,如引入生物识别,卡盟解防沉迷的破解成本飙升。行业专家预测,未来趋势将转向更严格的实名制和跨平台数据共享,卡盟解防沉迷的生存空间将进一步压缩。同时,网友实操经验还揭示了社会影响:卡盟解防沉迷的普及,可能削弱青少年对规则的理解,滋生侥幸心理。这提醒我们,需从教育角度强化防沉迷意识,而非依赖技术规避。

回归核心问题,卡盟解防沉迷真的有效吗?实操网友的经验表明,其效果短暂且不可靠,本质是监管漏洞的产物。建议玩家和家长优先选择官方渠道,如通过正规游戏平台设置防沉迷限制,而非冒险使用卡盟服务。同时,行业应推动技术创新,如开发更智能的防沉迷系统,结合家庭监督功能,以平衡游戏自由与健康保护。最终,卡盟解防沉迷的兴衰,折射出数字时代监管与需求的博弈,唯有多方协作,才能实现真正的有效防护。