在社交平台的“说说”功能中,一个点赞数往往被视作内容热度的直观体现,甚至成为衡量个人影响力或商业价值的重要指标。然而,当“说说赞”的数字远超正常互动范围时,“赞是怎么刷出来的?”便成为值得深挖的行业问题。这些虚高的点赞背后,隐藏着一条从技术操作到商业需求的完整产业链,也折射出社交生态中真实互动与虚假数据的博弈。

说说赞的刷赞机制:从人工到技术的迭代

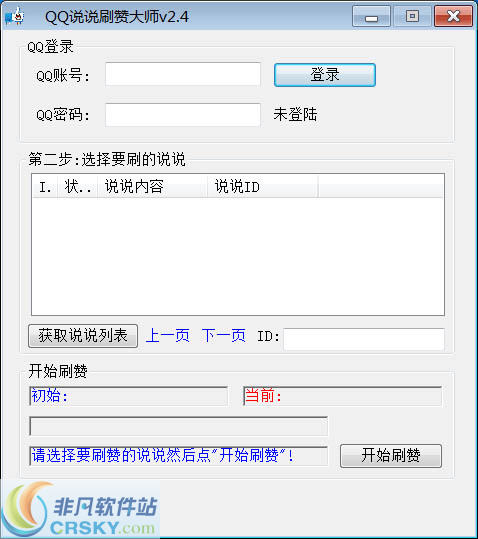

“说说赞”的刷赞并非单一操作,而是随着平台反作弊能力的升级不断演变。早期阶段,人工刷赞是最直接的方式:通过兼职“水军”或账号矩阵,手动完成点赞任务。这类操作成本较低,但效率有限,且容易因行为模式单一(如集中时间段、固定设备登录)被平台识别。随着社交平台对异常行为的监控加强,技术型刷赞逐渐成为主流。例如,利用脚本模拟用户点击行为,通过自动化工具批量操作“说说”的点赞按钮,甚至可以设置随机时间间隔、切换不同IP地址,以规避平台的频率检测。近年来,AI技术的进一步发展催生了更隐蔽的刷赞方式:通过生成虚拟账号(俗称“僵尸号”),结合自然语言处理技术让账号模拟真实用户行为——比如在点赞前浏览“说说”内容、点赞后随机发布简单评论,甚至通过深度伪造技术生成虚拟头像和动态背景,让这些“僵尸号”在账号活跃度上难以与真实用户区分。这些技术手段的迭代,使得“说说赞”的“刷”从简单的“数字堆砌”升级为“拟真互动”,对平台的识别能力提出了更高挑战。

说说赞刷出来的产业链:需求、中介与执行的闭环

“说说赞”的刷赞现象之所以屡禁不止,核心在于背后存在稳定的需求与产业链。需求方覆盖多个群体:商家为提升店铺或产品的“社交证明”,会刷赞营造“爆款假象”;个人用户(尤其是中小V)通过刷赞塑造“受欢迎”人设,吸引真实关注;部分MCN机构则为旗下艺人或网红批量刷赞,维持数据热度。这些需求催生了专业的刷单中介平台,它们通常以“点赞套餐”形式提供服务,如“1000赞50元”“10万赞打包价3000元”,并承诺“24小时内完成”“永久不掉赞”。中介的执行端则分为三类:一是兼职水军,通过QQ群、兼职APP接单,手动操作;二是脚本工作室,开发自动化工具,以低价批量完成任务;三是黑灰产团队,利用平台漏洞或非法获取的用户账号进行刷赞,甚至通过“撞库”手段盗用他人账号,进一步降低成本。这条产业链形成了“需求-中介-执行”的闭环,每个环节分工明确,甚至衍生出“售后”服务——当平台检测到点赞异常时,中介会免费补单,确保数据“稳定”。这种商业模式的成熟,使得“说说赞”的刷赞成为一门“隐秘的生意”,规模远超大众想象。

说说赞刷出来的负面影响:从数据失真到生态恶化

“说说赞”的刷赞看似满足了部分群体的短期需求,实则对社交生态和商业环境造成多重伤害。对用户而言,虚假点赞导致信息茧房加剧:当“说说”的点赞数成为内容排序的核心指标,刷赞内容会优先获得曝光,挤占优质真实内容的生存空间。长期如此,用户会陷入“数据幻觉”——误以为高点赞即高质量,逐渐丧失对真实互动的判断力。对平台而言,刷赞行为破坏了算法的公正性。以社交平台的“推荐机制”为例,点赞数是权重指标之一,虚假数据会让算法误判内容质量,导致优质内容被边缘化,平台整体内容生态趋于低质化。更严重的是,刷赞产业链的滋生会助长黑灰产滋生,如盗号、洗钱等违法行为,威胁用户数据安全。在商业层面,虚假点赞的“数据泡沫”会让广告主误判投放效果,例如某品牌选择“高赞说说”合作,却发现实际转化率远低于数据预期,造成营销资源浪费。这种“劣币驱逐良币”的现象,最终损害的是整个社交行业的信任基础。

说说赞刷出来的应对趋势:从技术拦截到生态重建

面对“说说赞”刷赞的挑战,平台、用户和监管方正在形成多维度的应对体系。技术上,平台通过引入行为分析模型、设备指纹识别、跨账号关联分析等手段,提升对刷赞行为的检测精度。例如,某社交平台通过分析“点赞时间分布的离散度”“账号历史互动轨迹”等特征,能有效识别出“僵尸号”的批量操作,并对异常点赞进行降权或隐藏。同时,平台也在调整内容分发逻辑,降低点赞数的权重,增加评论、转发、完播率等真实互动指标的占比,引导用户回归“内容质量”本身。用户教育方面,部分平台开始公开“点赞真实性”数据,如“真实用户点赞占比”,帮助用户辨别虚假数据;媒体和机构也加强宣传,揭露刷赞产业链的危害,提升公众对“数据真实性”的重视。监管层面,《反不正当竞争法》《网络安全法》等法律法规已明确将虚假流量列为不正当竞争行为,监管部门联合平台开展专项整治,对刷单中介和黑灰产团队进行严厉打击。这些措施共同指向一个目标:让“说说赞”回归其本真意义——作为用户真实情感的表达,而非数字游戏的筹码。

“说说赞是怎么刷出来的?”这一问题,不仅揭示了技术黑灰产的运作逻辑,更折射出社交平台在“流量至上”与“真实价值”之间的平衡难题。当点赞数成为社交货币,刷赞便有了生存土壤;但唯有斩断虚假数据的利益链,重建以真实互动为核心的生态,才能让“说说赞”真正成为连接人与人的温暖符号,而非冰冷的数字泡沫。对用户而言,警惕“数据陷阱”,拥抱真实表达;对平台而言,坚守技术底线,守护内容生态——唯有如此,社交平台才能在数字时代保持长久的生命力。