QQ刷赞服务的销售链条远比表面复杂,其背后交织着技术中介、灰色作坊、营销机构等多重角色。这些主体通过隐匿渠道、差异化包装和精准触达,构建起一个看似“便捷”却暗藏风险的增值服务市场。要真正理解“谁销售QQ刷赞服务”,需穿透表象,剖析不同参与者的运作逻辑、生存土壤与潜在风险。

专业刷单平台是规模化供给的核心推手。这类平台通常以“社交媒体代运营”“流量增值服务”为名义,在暗网或加密社交群组中开展业务。它们拥有成熟的技术团队,通过模拟真实用户行为(如随机IP切换、碎片化互动、评论联动)规避QQ系统的异常检测机制。其客户覆盖两类群体:一是追求“数据好看”的个人用户,多为年轻学生或自媒体新手,希望通过快速提升点赞量获得社交认同;二是中小商家,将QQ点赞视为店铺引流、产品宣传的“捷径”。这类平台的报价体系高度透明,例如100个QQ点赞收费5-10元,千单量级可享折扣,甚至提供“包月赞”“节日冲刺赞”等定制服务。其核心竞争力在于技术稳定性和响应速度,部分平台甚至开发了自助下单系统,用户可自主选择QQ号地域、性别标签等“精准刷赞”选项,但这种“精准化”恰恰暴露了其非真实的本质。

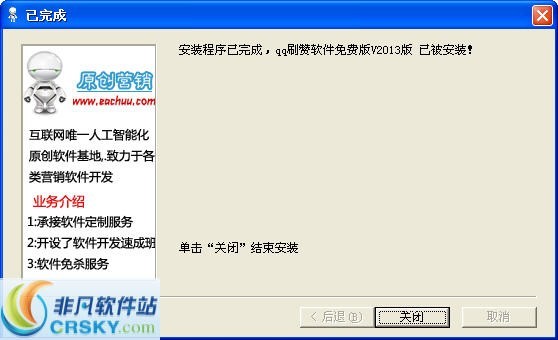

个人工作室与小作坊构成了长尾供给的毛细血管。与专业平台不同,这类主体多为三五人组成的“小作坊”,依赖熟人社交圈和低运营成本生存。他们通常通过QQ群、闲鱼、朋友圈等渠道接单,主打“价格低、速度快”的优势——例如50个QQ点赞仅收费3元,且承诺“24小时内到账”。其运作模式高度依赖“人工+半自动”工具:部分成员使用虚拟机批量登录QQ号,手动完成点赞动作;部分则借助开源脚本实现批量操作,但技术简陋,极易触发平台风控。这类供给的隐蔽性更强,交易往往以“红包转账”“点卡充值”等形式完成,不留痕迹。然而,其服务质量极不稳定,可能出现“刷完掉赞”“账号被限”等问题,因缺乏售后保障,纠纷频发。值得注意的是,不少个人工作室实为兼职学生或待业人员,受“轻松赚钱”诱惑入局,却可能因违反QQ用户协议面临封号风险,甚至卷入法律灰色地带。

社交媒体营销中介的跨界参与,为刷赞服务披上了“专业外衣”。部分营销机构在为客户提供“账号冷启动”“内容推广”服务时,会将QQ刷赞作为增值项目捆绑销售。他们以“提升内容曝光权重”“打造热门话题”为话术,将虚假数据包装成“营销策略”,让客户误以为这是“行业常规操作”。这类中介通常与上游刷单平台合作,从中抽取差价,同时利用自身对平台规则的理解,指导客户如何“合理使用”刷赞服务——例如建议在深夜时段集中刷赞,或搭配评论互动以降低异常率。其目标客户多为对社交媒体运营缺乏认知的小微企业和个体创业者,后者容易被“快速见效”的承诺吸引,忽视数据造假背后的长期风险。这类供给的危害在于,它不仅助长了行业浮躁风气,更让“流量至上”的错误观念在中小企业中蔓延。

灰色产业链的上游“号商”与下游“刷手”,构成了隐匿的生态闭环。号商通过非法渠道获取大量实名QQ账号(包括收购废弃账号、利用信息黑产注册新号),再以“号包”形式出售给刷单平台;刷手则通过接单平台领取任务,使用指定QQ号完成点赞,按量获取报酬(通常每个点赞收益0.1-0.3元)。这条产业链的隐蔽性在于:号商与刷手往往互不见面,通过虚拟货币或第三方平台结算;而QQ平台虽持续打击,但受限于账号注册验证的漏洞和跨平台追踪的难度,始终难以根除。更值得警惕的是,部分黑产组织将QQ刷赞作为“引流入口”,诱导用户下载恶意软件或参与网络诈骗,形成“刷赞-诈骗”的犯罪链条。

驱动这些主体销售QQ刷赞服务的,是扭曲的市场需求与认知偏差。对个人用户而言,点赞量被异化为“社交价值”的量化标准,仿佛高赞就能证明“受欢迎”;对商家而言,数据造假成了应对“流量焦虑”的短期解药,却不知虚假数据不仅无法转化真实客户,还会损害品牌公信力。这种需求与供给的恶性循环,让QQ刷赞服务屡禁不止——即便平台封禁违规账号,新的供给主体也会迅速填补空缺。

然而,随着QQ风控系统的迭代升级(如引入AI行为分析、设备指纹识别)和用户对“真实社交”的回归需求,这种依赖虚假数据的销售模式正面临严峻挑战。未来,那些无法提供真实价值、仅靠钻平台漏洞生存的销售主体,终将被市场淘汰。真正可持续的“社交增值”,应回归内容创作与真实互动的本质,而非沉迷于数字泡沫的虚假繁荣。对于销售QQ刷赞服务的各类主体而言,与其游走在灰色地带,不如将技术能力转向合规的内容优化与用户增长服务,这才是行业健康发展的正道。