掌盟商店改名卡的售价,一直是玩家社区热议的焦点——一张虚拟的“身份标签”究竟值多少钱?当游戏角色名从最初的随机生成变成承载玩家社交记忆、个性表达的重要载体,改名卡的价格便不再仅仅是数值问题,而是牵动着“重号党”“氪金玩家”“休闲玩家”不同群体的神经。在虚拟与现实的边界逐渐模糊的当下,我们需要从价值构成、市场逻辑、玩家需求三个维度,拆解这张小卡片背后的价格密码。

改名卡的价值,本质是“稀缺性”与“需求度”的博弈。在游戏生态中,改名卡的核心功能是解决“ID冲突”与“个性表达”两大痛点。早期游戏中,由于ID注册机制不完善,“靓号”“老区ID”成为稀缺资源,部分玩家因重复被迫使用生僻符号组合,改名卡成了“刚需”;而对于追求个性化的玩家,尤其是年轻群体,ID是社交身份的延伸,如同现实中的昵称、头像,承载着审美偏好与圈层认同,这部分需求则更偏向“情感消费”。掌盟商店作为官方渠道,其定价往往基于这两种需求的平衡:基础改名卡功能固定,但若附加“限定皮肤”“专属标识”等权益,价值便会陡增——这便是为什么同一款改名卡,普通款与典藏款的售价可能相差数倍。

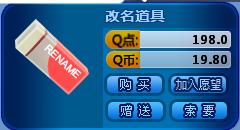

当前市场上,掌盟商店改名卡的售价区间大致在30元至198元不等,具体取决于游戏类型、运营阶段及IP价值。例如,MOBA类游戏(如《英雄联盟》《王者荣耀》)的改名卡定价多集中在50-98元区间,这类游戏社交属性强,ID曝光率高,玩家对“好名字”的付费意愿也更高;而MMORPG或休闲游戏,因ID使用场景相对分散,定价往往更低,30-50元的基础款更为常见。值得注意的是,限定款改名卡(如节日限定、IP联动款)常以“礼包”形式出现,标价可能高达198元,但实际包含的虚拟道具(如皮肤、点券)总价值往往超过单独购买改名卡,本质上是通过“改名卡+周边”组合提升溢价。这种定价策略既满足了收藏党对稀缺性的追求,又通过捆绑销售提高了客单价,是游戏厂商精细化运营的典型体现。

那么,“一张多少钱才划算”?这个问题没有标准答案,却藏着玩家的消费逻辑。对“重号玩家”而言,改名卡是“解决麻烦的工具”,只要价格低于“重新练号的时间成本”,便值得购买——例如,某游戏老区账号价值数千元,仅因ID重复影响体验,一张50元的改名卡显然“划算”;而对“个性玩家”,划算的标准则转向“性价比与情感满足度”:若改名卡能搭配心仪的皮肤或特效,且总价在月均游戏消费的10%-20%区间内,多数玩家会认为“物有所值”。更关键的是“机会成本”——游戏厂商常通过“首充双倍”“节日折扣”等活动降低改名卡短期售价,此时购买往往比原价购买更划算,但这需要玩家具备一定的消费耐心,避免因“即时满足”心理而支付溢价。

从市场趋势看,改名卡的定价正逐渐从“功能导向”转向“体验导向”。随着游戏用户群体扩大,年轻玩家对“虚拟身份”的重视程度远超以往,改名卡不再仅仅是“改名字”,而是“社交名片”的载体。部分游戏开始尝试“动态定价”:热门ID改名卡价格随需求浮动,冷门ID则通过降价促销提升使用率——这种模式虽能最大化收益,但也可能引发“价格刺客”争议,考验厂商的平衡能力。此外,随着版号监管趋严,游戏厂商对虚拟道具的定价更加克制,掌盟商店的改名卡价格近年趋于稳定,鲜见暴涨现象,这既是政策引导的结果,也是玩家消费理性化的体现——毕竟,一张改名卡的“合理价格”,终究要由市场说了算。

归根结底,掌盟商店改名卡的售价没有绝对标准,“划算”二字始终系于玩家对“身份认同”的渴望与“消费理性”的平衡。当一张改名卡的价格不再仅仅是商店里的数字,而是成为玩家与游戏情感联结的纽带,它的价值便超越了虚拟道具本身——或许,真正的“划算”,是让每个玩家都能以合理的成本,拥有那个独一无二的“名字”,在游戏世界里找到属于自己的坐标。