转发说说为何不能刷赞?这个问题看似简单,实则触及了社交网络互动的本质逻辑。在流量至上的互联网环境中,点赞数常被误读为内容价值的唯一标尺,尤其是转发说说这类依赖二次传播的内容,刷赞行为更是屡见不鲜。但转发说说的核心价值从来不是冰冷的数字,而是真实互动所承载的情感连接与信息传递,刷赞不仅无法实现真正的社交效果,反而会破坏平台生态、侵蚀用户信任,最终让“转发”失去意义。

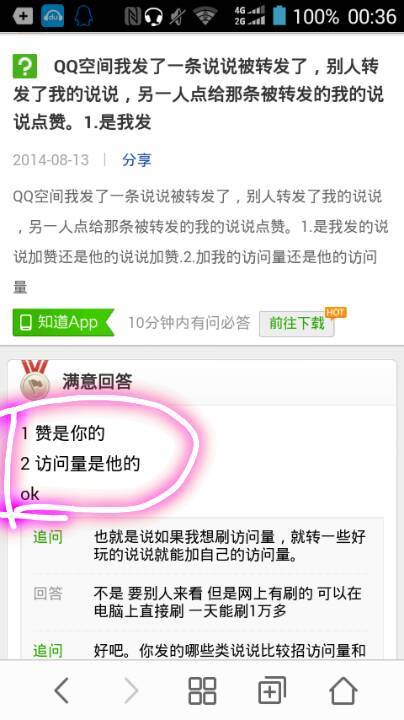

转发说说刷赞的操作逻辑,往往建立在“数据=价值”的误解之上。用户通过第三方工具或人工组织,在短时间内为转发说说集中点赞,试图营造“热门”假象,以此吸引更多自然流量。这种行为的底层逻辑,是将社交互动简化为数字竞赛——仿佛点赞数越高,内容就越优质,转发者的社交影响力就越强。然而,转发说说天然具有“二次传播”属性,其价值取决于原始内容的质量、转发者的背书以及受众的真实反馈。当点赞数与实际互动量严重脱节时,这种“虚假繁荣”反而会成为用户判断内容的反向指标:一条转发说说有上千点赞却零评论,显然违背了社交互动的基本规律, savvy 的用户一眼就能识破其中的数据泡沫。

更关键的是,转发说说刷赞对用户社交价值的侵蚀是隐蔽而深远的。社交网络的核心功能是“连接”,而连接的基础是真实。当用户习惯于用刷赞数据堆砌“人设”,实则是在构建一座空中楼阁——看似拥有高互动,实则缺乏真实的情感共鸣。例如,一条转发自公益机构的求助说说,若通过刷赞获得数千点赞却无实际捐款或转发,不仅无法帮助到求助者,反而会让转发者陷入“表演式社交”的怪圈:关注点从“传递价值”转向“数据展示”,从“真诚分享”沦为“流量作秀”。长期以往,用户的社交能力会被虚假数据麻痹,失去对真实互动的感知力,最终在真实的社交场景中显得格格不入。

平台算法与规则的反制机制,更是让转发说说刷赞成为“高风险低回报”的短视行为。现代社交平台的算法早已进化,不再单纯以点赞数排序,而是通过多维数据模型识别异常互动:转发说说的点赞速度是否远超自然增长规律?点赞用户是否存在大量僵尸号或异常画像?互动行为是否集中在特定时间段?一旦触发算法预警,轻则内容限流、数据清零,重则账号被标记为“异常用户”,影响整体社交权重。更值得警惕的是,许多刷赞工具会窃取用户隐私数据,甚至植入恶意程序,为“刷几条赞”而牺牲账号安全,显然是得不偿失的。平台对刷零容忍的态度,本质上是在维护社交生态的公平性——让优质内容自然流动,而非让数据作弊者占据流量高地。

刷赞行为背后的心理驱动,往往源于“社交焦虑”与“数据崇拜”的交织。在“点赞即认可”的潜意识影响下,许多用户将转发说说的互动数据视为自身社交价值的证明,害怕“数据不好看”会被视为“内容没价值”或“人没面子”。这种焦虑催生了刷赞的灰色产业链,也让用户陷入恶性循环:越依赖刷赞,越忽视内容优化;越忽视内容优化,越需要刷赞来维持数据表象。但真实社交中,没有人会因为一条转发说说的点赞数高低而改变对你的看法——反而,当发现你的数据与实际反馈不符时,信任度反而会大幅下降。转发说说的真正价值,在于它承载了你的观点、态度与情感连接,这些“软价值”是任何刷赞工具都无法伪造的。

重建健康的转发说说互动生态,需要用户、平台与社会共同努力。对用户而言,应回归“内容为王”的初心:转发前先思考“这条内容能为他人带来什么”,而非“转发后能获得多少赞”;对平台而言,需优化互动机制,例如通过“深度互动权重”算法(如评论、转发、私聊的权重高于单纯点赞),让真实反馈得到更多体现;对社会而言,则需倡导“拒绝数据崇拜,珍视真实社交”的价值观——毕竟,社交的本质是“人与人之间的连接”,而非“数字与数字的堆砌”。

转发说说为何不能刷赞?答案早已清晰:因为刷赞违背了社交网络“真实互动”的底层逻辑,因为它用虚假数据掩盖了内容的真实价值,因为它让“转发”这一原本充满温度的行为,沦为冰冷的数字游戏。在信息过载的时代,我们更需要的是有质量的互动,而非有数量点赞——转发说说的真正意义,从来不是被多少人看到,而是被多少人真正理解、认同与传递。唯有放下对数据的执念,回归真诚分享的本质,转发说说才能真正成为连接人与人、心与心的桥梁。