软妹刷赞网是什么意思? 这个问题的答案,并非简单的“刷赞平台”四字可以概括。它折射出当下网络内容生态中一种特定需求与灰色产业的共生关系——以“软妹”这一极具圈层文化属性的内容标签为靶向,通过技术手段批量制造虚假互动数据,形成一套从流量包装到商业变现的畸形链条。要理解这一现象,需从文化符号、技术逻辑、商业动机与生态风险四个维度展开剖析。

“软妹”作为网络亚文化中的核心标签,早已超越字面含义,指向一种特定的内容美学:通常以年轻女性形象为载体,结合甜系声线、萌系道具、生活化场景(如泡面、猫咪、手账),辅以“嗲”“糯”“乖”等语言风格,构建出一种无害化、易亲近的虚拟人格。这类内容在短视频、直播平台拥有稳定受众,其核心吸引力在于“情感陪伴感”与“低门槛代入感”。然而,当平台算法将“点赞量”作为内容分发权重的核心指标时,“软妹”创作者陷入双重困境:一方面,需持续强化“软妹”标签以维持粉丝认知;另一方面,真实互动量难以匹配算法推荐的流量阈值,导致优质内容被淹没。这种“标签化生存”与“算法依赖”的矛盾,催生了“软妹刷赞网”的生存土壤——它精准捕捉到创作者“既要标签鲜明,又要数据亮眼”的痛点,提供“定制化刷赞服务”。

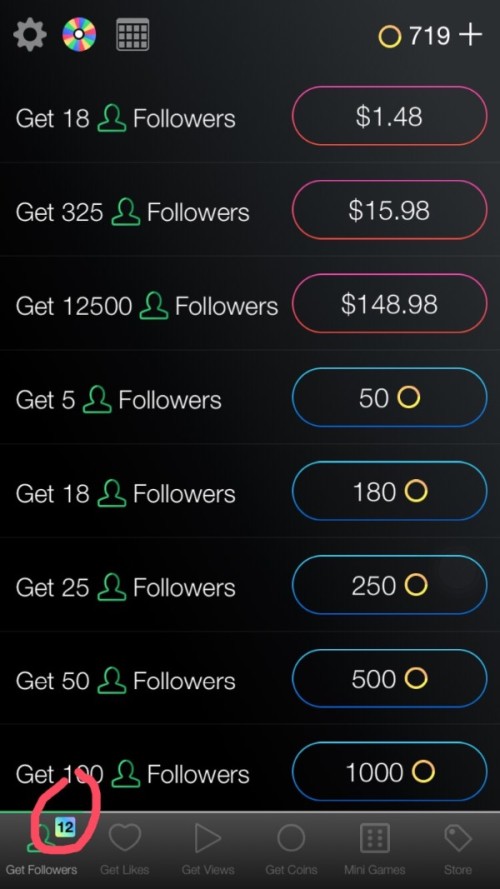

从运作模式看,“软妹刷赞网”并非单一平台,而是一个分工明确的产业链。上游是“流量黑产”技术提供方,通过模拟真实用户行为(如随机浏览、停留3-5秒后点赞、使用不同设备IP)制造“伪真实数据”,规避平台反作弊系统;中游是“服务中介”,针对“软妹”内容特点设计套餐:例如“萌系视频专项赞”(24小时内500+真实设备点赞,附带10条“好可爱”“治愈了”等模板化评论)、“直播间人气挂靠”(同时在线人数提升至千人级,配合软妹打招呼话术增强互动感);下游则是内容创作者,多为中小型软妹博主,他们明知数据虚假,却因“不刷则死”的竞争压力被迫入局。值得注意的是,这类服务往往以“软妹文化爱好者社群”为伪装,在社交平台以“软妹互助群”“数据交流站”等名义引流,进一步模糊了灰色产业的边界。

需求端的动机远不止“流量焦虑”这么简单。对“软妹”创作者而言,点赞数据不仅是算法饲料,更是商业变现的“信用凭证”。品牌方在选择软妹博主合作时,会优先参考“点赞率”(点赞量/播放量)、“评论互动质量”等数据,高点赞量意味着更高的“种草转化潜力”。某MCN机构从业者透露:“一个粉丝10万、点赞量5000的软妹博主,商业报价可能高于粉丝20万、点赞量仅2000的博主——因为前者数据更‘健康’,能证明内容粘性。”这种“数据至上”的商业逻辑,迫使创作者将“软妹刷赞网”视为“生存工具”,甚至形成“刷赞-接单-赚更多钱-买更多赞”的恶性循环。更隐蔽的风险在于,“软妹”标签本身带有“年轻化”“女性化”属性,部分刷赞平台会诱导创作者上传个人隐私照片或使用“软妹人设”进行情感诈骗,进一步演变为违法犯罪行为。

软妹刷赞网的泛滥,本质是平台算法、商业变现与内容创作三方失衡的产物。平台方将“点赞量”简化为“优质内容”的唯一标准,却忽视了对“软妹”等垂直领域的差异化评价体系;商业市场过度追捧“流量数据”,忽视内容本身的情感价值与文化内涵;创作者在生存压力下放弃内容初心,沦为数据傀儡。这种失衡正在扭曲“软妹文化”的内核——原本强调“真实可爱”的内容生态,逐渐被“数据伪装”的软妹人设侵蚀。当观众发现点赞10万的视频评论区仅有5条真实互动,当“软妹”的微笑背后是批量购买的虚假数据,这种文化符号的信任危机将蔓延至整个网络社交场域。

从趋势看,随着平台反作弊技术的升级(如AI识别虚假账号、行为轨迹分析),“软妹刷赞网”的生存空间正在被压缩。但更深层的问题在于:如何重建内容评价体系?答案或许在于打破“唯点赞论”,引入“情感共鸣度”“文化贡献度”等多元指标。例如,某短视频平台试点“软妹专区”,通过用户停留时长、评论关键词情感分析、二次创作量等维度,挖掘真正具有陪伴价值的创作者。这种“去数据化”的探索,或许能让“软妹”回归“治愈”与“真实”的本意,也让“软妹刷赞网”这类畸形产物失去存在的土壤。

归根结底,“软妹刷赞网”是一面镜子,照见了数字时代内容创作的异化与挣扎。当“软妹”的标签不再被流量裹挟,当点赞的数字回归对真实内容的致敬,网络生态才能摆脱“数据泡沫”的困扰,让真正温暖人心的内容生长。