过客卡盟刷赞是真的吗?这个问题背后,折射出的是流量经济时代下内容创作者对数据的焦虑与灰色产业链的生存逻辑。要回答这个问题,不能简单地用“真”或“假”来概括,而需深入拆解其技术实现、市场逻辑、风险代价及行业生态——刷赞的真实性本质是“短期数据幻觉”与“长期价值透支”的博弈,而卡盟这类平台,正是这场博弈中游走于规则边缘的“中间商”。

一、“刷赞”的技术实现:能刷,但刷的是“无效点赞”

从技术角度看,“过客卡盟刷赞”并非空穴来风,其核心逻辑是通过模拟真实用户行为或利用平台漏洞,批量生成虚假点赞数据。具体可分为两类操作:一类是“人工刷赞”,通过雇佣“水军”或兼职人员,使用不同设备、账号对目标内容进行点赞,这类操作看似“真人”,但点赞行为无真实阅读、停留或互动痕迹,容易被平台算法识别为异常;另一类是“机器刷赞”,通过自动化脚本、虚拟手机号、养号矩阵等技术手段,批量注册僵尸账号并触发点赞,这类操作效率极高,但数据特征高度统一,如点赞时间集中、账号无历史轨迹、设备ID重复等,在平台风控系统面前几乎“无所遁形”。

值得注意的是,即便是“成功”刷出的赞,其价值也极其有限。平台算法在评估内容质量时,早已不再单纯看点赞数量,而是综合分析完播率、评论互动、转发收藏、用户画像匹配度等指标。一个仅有高点赞却无其他互动的内容,会被判定为“低质量内容”,甚至触发降权机制——此时的“赞”不再是流量入口,而是内容被边缘化的“信号弹”。

二、卡盟的生意逻辑:从“虚拟商品”到“流量造假”的产业链延伸

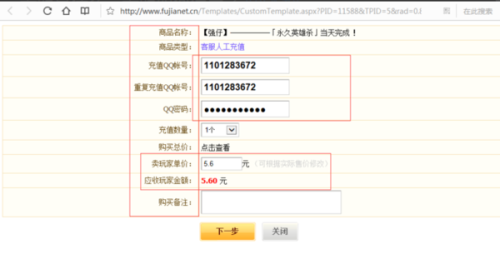

“过客卡盟”这类平台的兴起,本质是虚拟商品交易市场的衍生形态。早期卡盟主要售卖游戏点卡、软件激活码等虚拟商品,随着流量经济爆发,其业务逐渐延伸至“刷粉、刷赞、刷评论”等数据造假服务。这类平台的运营模式通常有三层:上游对接“数据供应商”(掌握大量僵尸账号或脚本技术的团队),中游搭建“卡盟平台”(提供交易接口、资金结算和用户管理),下游连接“需求方”(内容创作者、商家、网红等)。

卡盟之所以能存活,在于其精准抓住了用户的“数据焦虑”。在“流量=收益”的算法逻辑下,许多创作者将点赞数视为“门面”,认为高数据能吸引更多真实流量,从而主动购买刷赞服务。卡盟则通过“低价套餐”“实时到账”“包售后”等话术,将刷赞包装成“快速起号”的捷径——例如“1元100赞”“1000赞24小时到账”,看似性价比极高,实则背后是数据供应商用极低成本批量生产的“虚假繁荣”。

三、刷赞的代价:账号、法律与信任的三重风险

使用过客卡盟刷赞,看似获得短期数据提升,实则暗藏多重风险,且代价远超收益。

账号层面,平台风控系统对异常数据的打击日趋精准。微信、抖音、快手等平台均明确禁止“刷量”行为,一旦被检测到,轻则内容删除、点赞清零,重则账号限流、封禁。曾有创作者因刷赞导致百万粉丝账号被封,多年的心血毁于一旦——虚假数据带来的“虚假繁荣”,终究会被平台的“真实规则”反噬。

法律层面,刷赞服务已涉嫌违反《反不正当竞争法》和《网络安全法》。2022年,某MCN机构因组织刷量被市场监管部门罚款50万元,相关责任人被列入失信名单;某卡盟平台因提供刷赞服务,因“非法经营罪”被警方查处。法律案例表明,刷赞不是“灰色地带”,而是明确的违法违规行为,参与者需承担法律责任。

信任层面,内容创作的核心是“连接真实用户”。刷赞制造的虚假数据,会误导创作者对内容的判断,使其沉迷于“数据造假”而非内容优化;同时,用户一旦察觉内容数据异常,会对账号产生信任危机,甚至引发负面口碑。失去信任的内容,即便拥有千万点赞,也终将被用户抛弃。

四、行业趋势:从“流量造假”到“真实价值”的理性回归

随着平台监管趋严和用户审美提升,“刷赞”的生存空间正在被快速压缩。一方面,平台不断升级风控技术,如引入AI行为分析、设备指纹识别、跨平台数据比对等手段,让刷赞行为“无所遁形”;另一方面,用户对“真实内容”的需求日益强烈,那些依赖虚假数据维持流量的账号,逐渐被市场淘汰。

真正的内容创作者,已开始摒弃“唯数据论”,转向“深耕内容”。例如,知识类博主通过输出专业干货积累精准粉丝,商家通过优质产品和服务提升复购率,创作者通过真实互动建立用户社群——这些“真实价值”的积累,远比刷赞带来的“虚假数据”更有生命力。

过客卡盟刷赞,或许能在短期内为你制造“点赞破万”的假象,但数据背后的空洞、账号的风险、法律的代价,最终会让你得不偿失。内容创作的本质,是“用价值换取信任”,而非“用数据欺骗算法”。与其沉迷于刷赞的短期快感,不如沉下心打磨内容——毕竟,能真正留住用户的,从来不是冰冷的点赞数,而是那些触动人心的真实故事与有用价值。