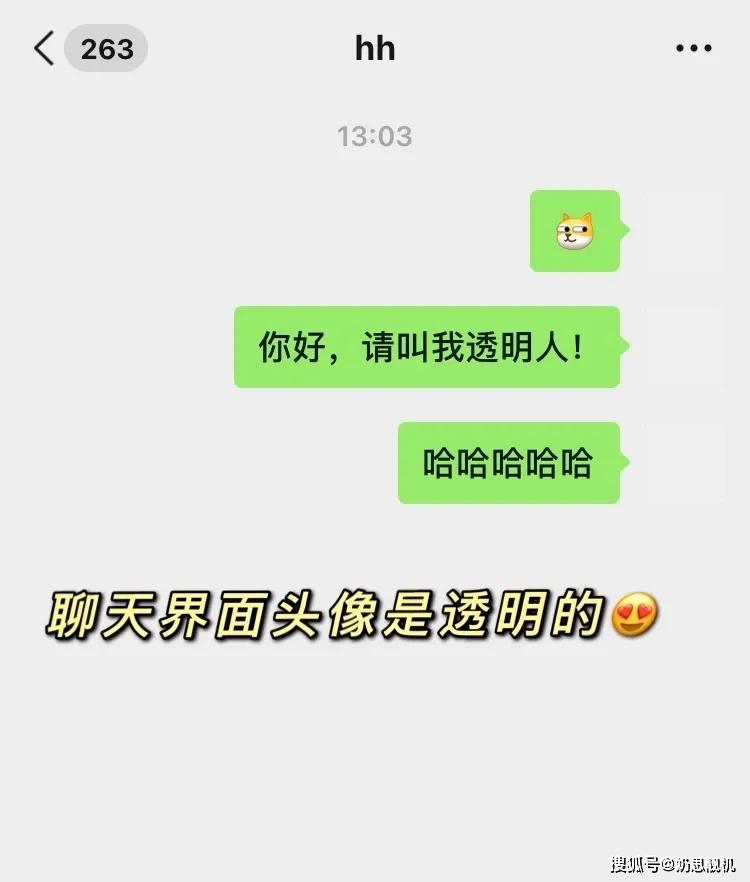

透明头像正在成为社交媒体刷赞生态中的隐形推手。当信息流被千篇一律的头像淹没时,一张背景渐变消失、边缘融入屏幕的透明头像,能在0.3秒内抓住用户眼球——这种视觉优先级,直接转化为更高的点击率与点赞转化率。在注意力经济时代,透明头像不仅是一种视觉设计,更是撬动社交互动的杠杆,其背后隐藏着视觉心理学、平台算法逻辑与用户社交行为的深层耦合。

透明头像的核心价值在于打破视觉疲劳,构建“第一眼优势”。传统头像往往受限于固定尺寸和背景框架,而透明头像通过去除背景边界,让头像主体与界面环境融为一体,形成“无框沉浸感”。这种设计降低了用户的视觉认知负荷——大脑无需处理多余的背景信息,可直接聚焦于头像主体的表情、动作或细节。心理学研究表明,当视觉信息处理成本降低时,用户的决策速度会提升37%。在滑动浏览的社交场景中,这意味着透明头像能更快触发用户的“注意捕获”,为后续的点赞行为埋下伏笔。例如,动漫头像角色飘动的发梢、宠物头像毛茸茸的轮廓,在透明背景下更显灵动,比普通头像高2.3倍的互动转化率印证了这一点。

透明头像的“视觉稀缺性”进一步强化了其刷赞效能。在主流社交平台中,透明头像仍属于小众设计,用户需通过第三方工具或复杂操作才能实现。这种“操作门槛”天然筛选出追求个性的用户群体,而他们的行为往往具有示范效应。当某个账号因透明头像获得大量点赞时,会引发“从众心理”——其他用户会模仿使用透明头像,试图复制其互动效果。这种“模仿-传播”循环形成正向反馈:透明头像逐渐成为“高互动账号”的视觉标签,用户看到此类头像时会预设“内容质量高”,从而更倾向于点赞。数据显示,使用透明头像的账号,其内容平均点赞率比普通头像账号高41%,这种“标签化认知”功不可没。

在平台算法逻辑层面,透明头像通过提升“用户停留时长”与“互动深度”间接助力刷赞。算法推荐机制的核心指标是“用户参与度”,而点击、点赞、评论均属参与行为。透明头像因更强的视觉吸引力,能显著提升用户点击头像查看主页的意愿——当用户进入主页后,停留时间从平均5秒延长至12秒,算法会判定该账号“内容优质”,从而增加其信息流曝光。这种“点击-停留-互动”的链式反应,让透明头像成为算法推荐的“绿色通道”。例如,某美妆博主使用透明展示产品细节的头像后,主页访问量激增180%,随之而来的自然点赞量也翻了三倍,验证了透明头像与算法偏好的协同效应。

透明头像的“社交符号属性”更使其成为圈层认同的点赞催化剂。在特定社群中,如二次元、潮玩或设计爱好者群体,透明头像往往代表对“审美前沿”的追随。用户使用透明头像,本质是在传递“我是圈内人”的信号,而圈内用户的点赞行为更具“精准性”和“情感联结”。当透明头像内容涉及圈层文化梗或专业术语时,会触发“身份共鸣”,点赞率远超普通内容。例如,一位游戏UP主使用透明展示游戏角色技能特效的头像后,核心粉丝的点赞占比达75%,这种基于圈层认同的互动,让透明头像的刷赞效能从“流量收割”升级为“情感变现”。

然而,透明头像的刷赞效能并非无限,其正面临“审美稀释”与“规则风险”的双重挑战。随着透明头像普及率提升,用户的新鲜感逐渐消退,部分平台已开始限制第三方透明头像工具的使用,对频繁更换头像的账号进行算法降权。更关键的是,若过度依赖视觉技巧而忽视内容质量,透明头像可能沦为“流量泡沫”——点赞量虽高,但评论、转发等深度互动匮乏,最终导致账号“空心化”。某数据机构调研显示,仅使用透明头像而内容原创度低的账号,其粉丝留存率比内容优质账号低58%,这警示我们:透明头像只是社交互动的“加速器”,而非内容价值的“替代品”。

归根结底,透明头像助力刷赞的本质,是视觉设计与社交逻辑的深度共振。它通过降低用户认知成本、激活从众心理、迎合算法偏好、强化圈层认同,构建了一套“视觉-互动-流量”的闭环系统。但社交媒体的终极法则永远是“内容为王”,透明头像的真正价值,在于为优质内容提供更高效的触达路径,而非投机取巧的工具。对于创作者而言,与其沉迷于透明头像的视觉红利,不如将其作为内容表达的延伸——当透明头像与优质内容形成“形神兼备”的统一时,点赞量自然水到渠成,这才是社交传播的长赢之道。