在数字化社交时代,名片作为个人与企业的“数字门面”,其点赞数已成为衡量社交影响力的重要指标。然而,一种灰色操作正在悄然蔓延——通过黑客软件刷名片赞,试图用虚假数据堆砌“繁荣假象”。这种行为看似能快速提升社交信任度,实则暗藏多重风险,更与健康的社交生态背道而驰。刷赞技术的泛滥,本质上是社交焦虑与数据崇拜下的畸形产物,其背后不仅是技术伦理的失范,更是对真实社交价值的侵蚀。

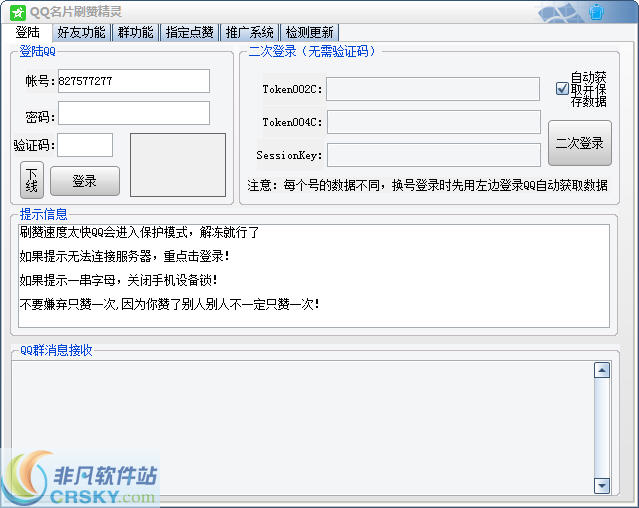

名片赞的社交价值源于其“信任背书”功能。在商务合作、人脉拓展中,高点赞数往往被视为个人实力或企业信誉的无声证明,能快速建立初步信任。这种需求催生了“数据造假”的灰色产业链,黑客软件正是其中的核心工具。这类软件通常通过模拟用户行为、批量注册虚假账号或利用平台API漏洞,实现短时间内集中点赞。例如,部分工具能伪造不同IP地址的设备登录,生成看似真实的用户互动数据,甚至能定制“精准点赞”——针对特定行业、地域的目标人群进行刷赞,以营造“人脉广泛”的假象。然而,这种技术的“高效”背后,是对平台规则和用户协议的公然违背,其开发、传播和使用均涉嫌违法。

黑客软件刷赞的操作逻辑看似简单,实则涉及多重技术黑箱。首先,软件需突破平台的安全防护机制,通过逆向工程解析点赞接口的参数规则;其次,利用爬虫技术批量获取目标用户的社交信息,如好友关系、兴趣标签等,以模拟“真实用户”的点赞行为;最后,通过代理IP池、设备指纹伪装等技术规避平台的风控系统。值得注意的是,这类软件的开发者往往以“一键涨粉”“数据优化”为噱头吸引使用者,却刻意隐瞒其法律风险。使用者轻则面临账号限流、数据清零,重则可能因违反《网络安全法》《个人信息保护法》承担法律责任。2023年某社交平台就曾通报多起案例,用户因使用黑客软件刷赞,不仅账号被封,还因涉嫌非法获取计算机信息系统数据被警方约谈。

更值得警惕的是,刷赞行为对社交生态的系统性破坏。当名片赞沦为可交易的数字商品,其作为“真实互动反馈”的意义便荡然无存。商务合作中,过度依赖虚假数据的一方可能因“人设崩塌”导致信任危机,甚至造成经济损失。例如,某创业者通过刷赞营造“行业KOL”形象吸引投资,却在尽职调查中被发现数据注水,最终错失合作机会。对平台而言,虚假数据会扭曲内容分发机制,降低用户体验,破坏公平竞争环境。为此,主流社交平台已投入大量资源研发反作弊系统,通过机器学习识别异常点赞模式——如短时间内点赞量突增、非活跃账号集中互动、地理位置异常集中等。数据显示,某头部平台2024年通过AI模型拦截的虚假点赞行为同比增长300%,技术对抗的升级让刷赞的“性价比”越来越低。

从社会心理层面看,刷赞现象折射出部分人对“社交量化”的盲目崇拜。在“流量即价值”的误导下,人们逐渐将点赞数等同于社交能力,忽视了真实人脉积累的核心——价值互换与情感共鸣。事实上,一个拥有100个深度合作伙伴的从业者,其社交影响力远超拥有1万个“僵尸赞”的账号。黑客软件提供的“捷径”,看似解决了“面子问题”,实则让人陷入“数据焦虑”的恶性循环:为了维持虚假的“高赞”,不得不持续投入资金购买服务,最终在数字泡沫中迷失自我。

面对刷赞乱象,个人、平台与社会需形成合力。个人应树立正确的社交价值观,明白“真实比完美更重要”,通过优质内容输出和真诚互动积累人脉;平台则需持续完善技术反制手段,同时建立更透明的社交数据展示机制,例如区分“真实互动”与“异常数据”,引导用户理性看待点赞数;社会层面,需加强对数据造假行为的法律震慑,提高违法成本,并倡导“诚信社交”的公共意识。唯有如此,名片赞才能回归其“连接真实”的本质,成为社交信任的良性载体,而非数字时代的“皇帝新装”。

刷赞技术的兴衰,恰是社交文明的一面镜子。当人们不再沉迷于虚假数据的堆砌,转而深耕真实的价值连接时,社交生态才能真正实现从“流量狂欢”到“质量沉淀”的蜕变。 在这个过程中,拒绝黑客软件的诱惑,不仅是对平台规则的遵守,更是对自我社交底线的坚守。毕竟,真正有价值的“名片”,从来不需要靠数字造假来镀金。