2016年的QQ空间,一条说说的点赞数能成为当天的社交焦点。从清晨的早安问候到深夜的生活感慨,用户们习惯性地刷新着“赞”的数量,仿佛那串数字是对自我价值的量化认证。与此同时,“帮我点点赞”“求助力”的私信频繁弹出,各种刷赞软件的广告在群聊中刷屏——2016年说说刷赞为何如此普遍?这并非简单的“虚荣心作祟”,而是社交货币贬值、平台算法驱动、用户从众心理与商业需求交织的必然结果。

在2016年的社交语境中,QQ空间的“说说点赞”早已超越简单的互动功能,演变为一种“社交货币”。对当时的年轻人而言,一条高赞说说意味着“受欢迎”“被认可”,甚至能在同学、同事圈中赢得更多话语权。这种“点赞即认同”的心理机制,让点赞数成为衡量社交影响力的硬指标。然而,随着QQ空间用户量突破8亿,真实互动的增长远跟不上用户对“高赞”的渴求——当好友列表从几十人扩展到几百人,不可能每个人都为你的每条点赞。于是,刷赞成为获取虚拟社交货币的“捷径”。用户通过刷赞制造“很多人都在关注我”的假象,以缓解“社交焦虑”:一条只有个位数的点赞说说,可能会让发布者觉得“是不是自己人缘不好”,而几十上百的点赞则能带来“被看见”的安全感。这种从“真实互动”到“数字符号”的异化,让刷赞有了生存的心理土壤。

平台算法的隐性激励,则是2016年说说刷赞普遍化的技术推手。当时,社交平台进入“流量为王”的时代,QQ空间的推荐算法也开始向高互动内容倾斜。用户打开QQ空间时,首页会优先展示“点赞数多”“评论活跃”的说说——这意味着,高赞内容能获得更多自然曝光,进而吸引更多真实互动。这种“数据-流量-曝光”的正向循环,让用户将点赞数视为“流量密码”。为了让自己的说说被更多人看到,不少用户选择先通过刷赞“启动数据”:比如一条刚发布的说说,先刷50个赞,触发算法推荐后,真实用户看到“已有很多人点赞”,更可能主动点赞和评论,形成滚雪球效应。平台方对此并非没有察觉,但出于提升用户活跃度的考虑,对高互动内容的倾斜并未完全调整——客观上,默许了“数据崇拜”的蔓延。同时,QQ空间的“热门说说”板块、好友动态的排序机制,都在无形中强化了“点赞数至上”的价值观,让刷赞从“个人行为”升级为“平台生态的副产品”。

商业需求的渗透,则为刷赞行为注入了“功利性”动力。2016年是“社交电商”的萌芽期,QQ空间的用户逐渐意识到“高赞”背后的商业价值。对于微商、代购而言,一条高赞说说能提升账号的“可信度”——“连这么多人都点赞,产品肯定靠谱”,从而促进转化。即使是普通用户,也开始用“高赞”包装自己:求职时,HR可能会查看社交账号,高赞说说能塑造“积极阳光”的人设;现实中,一条“999+赞”的朋友圈,能让人在社交圈中更有底气。这种“人即流量”的认知,让刷赞从“满足虚荣”转向“功利性投资”。当时,市场上甚至出现了“刷赞服务套餐”:10元100赞,50元500赞,包月不限量,价格低廉到学生党也能轻松负担。商家为了推广产品,会批量购买点赞服务;普通人为了维持“社交人设”,也会偶尔“刷一波”。商业需求的渗透,让刷赞从边缘行为逐渐走向半公开化。

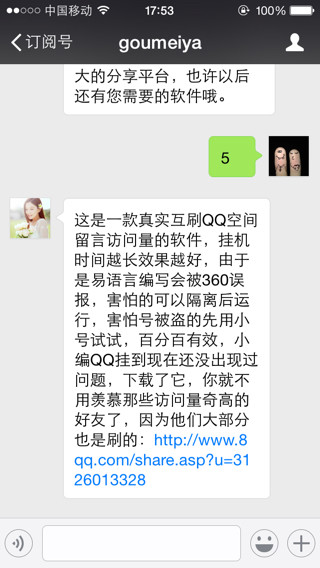

技术便利与监管滞后,则让刷赞行为几乎“零门槛”。2016年,移动互联网的普及让刷赞变得“触手可及”。各类刷赞APP、小程序层出不穷,用户只需输入说说链接,选择点赞数量,即可在几分钟内完成“点赞任务”。这些软件大多通过模拟人工点击、利用平台API漏洞等技术手段,绕过基础检测,让刷赞过程“看起来像真实互动”。同时,QQ空间对刷赞行为的监管仍处于“被动防御”阶段:主要依靠用户举报,系统自动检测的准确率较低,且处罚多为“删除点赞”“短期限流”,威慑力不足。相比之下,刷赞产业链已经成熟:从软件开发、流量代理到客服售后,形成了完整的灰色产业。用户只需支付几元到几十元,就能获得“一条龙服务”,成本低、操作简单、风险小——这种“低成本高回报”的特性,自然吸引了大量用户跟风。更重要的是,2016年的网民对“数据真实性”的认知尚未成熟,大多数人并不认为刷赞是“作弊”,反而觉得“大家都在刷,我不刷就亏了”。

2016年说说刷赞的普遍性,本质是数字时代社交需求、平台商业逻辑与用户心理博弈的缩影。当点赞数成为社交货币、流量入口、商业筹码,真实互动便在数据泡沫中逐渐失真。如今回看,这种现象既是特定阶段的产物,也为我们敲响警钟:社交网络的核心终究是“人”的连接,而非冰冷的数字游戏。或许,只有当平台算法回归“内容质量”本质,用户心态从“数据攀比”转向“真实表达”,社交互动才能摆脱“刷赞”的异化,回归最初的温暖与真诚。