2017年QQ作为国民级社交应用,点赞互动不仅是社交关系的“温度计”,更衍生出“刷赞”这一灰色产业链。当时不少用户为提升社交形象或满足虚荣心,通过第三方工具或人工方式批量点赞,却始终悬着一个疑问:“2017年QQ刷赞真的会被封号吗?”这一问题背后,是平台规则与用户行为的博弈,也是技术手段与反制能力的较量。

2017年QQ平台对“异常点赞行为”的界定已形成初步框架,根据《腾讯QQ软件许可及服务协议》第7条明确规定,“用户不得利用腾讯QQ从事刷量、刷赞等干扰平台正常运营的行为”。当时的风控系统主要通过“行为频率异常”“设备指纹异常”“IP地址异常”三个维度进行识别。比如,普通用户日均点赞次数通常在50次以内,若短时间内(如1分钟)点赞超过20次,或连续多日高频点赞,系统会标记为“可疑行为”;同一设备登录多个账号集中点赞,或通过虚拟IP切换账号,也会触发风控机制。值得注意的是,2017年QQ的风控系统尚未达到如今AI驱动的精准度,对“轻度刷赞”(如手动少量刷赞)的容忍度相对较高,但对“技术型刷赞”(如脚本、外挂)则采取“零容忍”,一旦确认,轻则限制点赞功能,重则直接封禁账号。

技术识别手段是2017年QQ打击刷赞的核心壁垒。平台会建立“正常用户行为模型”,基于海量用户数据,提炼出点赞的时间分布(如工作日早晚高峰、周末午间高峰)、对象分布(好友优先、群聊次之)、内容类型分布(图片、文字、动态)等特征。当某个用户的点赞行为与模型偏离度过高时,系统会自动触发人工复核。例如,有用户在凌晨3点持续点赞非好友的营销动态,且点赞内容高度雷同(如均为“点赞”“支持”等简单回复),这种“非自然互动模式”极易被判定为刷赞。此外,QQ还通过“设备指纹技术”关联账号,若同一台手机登录多个小号集中给同一大号点赞,系统会识别为“团伙刷赞”,封号风险显著提升。

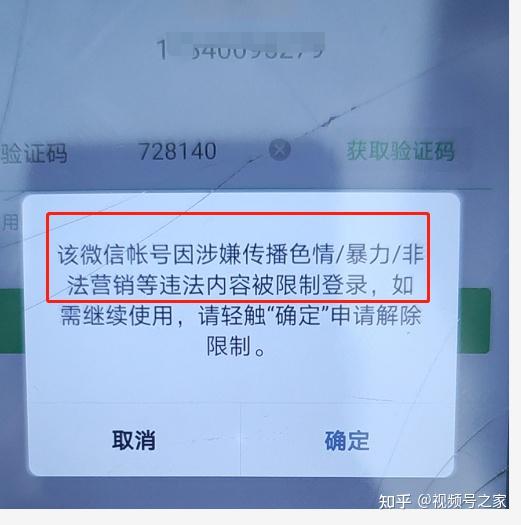

并非所有“刷赞”都会被封号,关键在于“行为的隐蔽性”和“规模”。2017年QQ对“个人手动刷赞”的处罚相对宽松,比如用户为帮助好友提升动态热度,手动为好友的10条动态点赞,且间隔时间较长(如每条间隔5分钟),这种“小范围、低频率”的行为通常会被系统忽略。但若使用第三方“刷赞软件”,则风险陡增。这类软件往往通过模拟人工点击,但存在“点击速度过快”“点赞对象无差异”等漏洞,一旦被风控系统捕获,账号会被立即封禁,且申诉成功率极低。据当时部分用户反馈,使用软件刷赞后,账号被提示“存在异常点赞行为,功能限制7天”,若多次违规,则直接永久封禁。

2017年QQ账号对用户而言不仅是社交工具,更承载着支付、游戏、办公等多重功能。若因刷赞被封号,用户将面临“社交关系断裂”“QQ钱包资金冻结”“游戏账号绑定失效”等一系列连锁反应。例如,有用户的QQ账号绑定了银行卡,封禁后需通过人工客服解绑,流程繁琐且耗时;部分用户的QQ空间存储了多年照片和动态,封号后数据无法恢复,造成不可逆的损失。此外,2017年QQ账号的“信用体系”已初具雏形,违规记录会影响账号的信用等级,进而限制部分高级功能(如文件传输大小、群聊人数上限)。

当时许多用户存在“小号刷赞无风险”的误区,认为使用不常用的QQ号刷赞不会影响主号。但实际上,QQ的“设备关联技术”能将同一设备登录的所有账号进行风险绑定,若小号因刷赞被封,主号也可能被牵连。更合理的替代方案是“自然互动提升”:通过发布优质内容(如原创图文、生活感悟)吸引真实点赞,或参与官方活动(如QQ周年庆点赞互动)获得系统奖励。这种方式虽然见效较慢,但能长期提升账号活跃度和社交价值,且无封号风险。

2017年QQ刷赞封号与否,本质是平台规则与用户行为的平衡游戏。技术识别能力的局限让“侥幸心理”有了生存空间,但违规操作始终是“悬在头顶的剑”。对用户而言,社交数据的真实价值在于连接而非“表演”,与其为虚假点赞担惊受怕,不如通过真诚互动构建健康的社交生态。毕竟,账号安全永远是数字时代的第一要义,而真实,才是社交中最珍贵的“点赞”。