2017年,QQ作为国内最具代表性的即时通讯工具之一,其社交生态仍以年轻用户为核心,空间动态、说说互动成为维系社交关系的重要场景。在这个“点赞即认同”的虚拟社交语境下,QQ点赞数逐渐演变为一种社交货币——它不仅是对内容的肯定,更是用户社交存在感的量化体现。于是,“如何给自己的QQ刷赞”成为许多用户,尤其是学生群体和年轻职场人的隐性需求,背后折射出的是对社交认同的渴望与虚拟荣誉体系的追逐。本文将结合2017年的社交环境与技术条件,深入探讨QQ刷赞的动机、方式、风险及理性应对,为用户提供兼具实操性与思辨性的参考。

一、刷赞的动机:从“社交刚需”到“数字虚荣”

在2017年的QQ生态中,刷赞的动机远非“单纯追求数字好看”那么简单。首先,社交认同感驱动是核心因素。QQ空间作为用户的“个人主页”,点赞数直接关系到动态的“受欢迎程度”,尤其在校园场景中,一条高赞说说可能带来同学间的关注度提升,甚至成为融入某个社交圈的“通行证”。其次,虚拟荣誉体系的激励不容忽视。当时的QQ等级、勋章系统与互动数据挂钩,高赞动态能加速等级提升,解锁特殊勋章,这种“即时反馈”机制强化了用户对点赞的依赖。此外,商业与社交变现需求也开始显现,部分微商、校园代理通过高赞动态塑造“人设可信度”,点赞数成为产品推广的“隐性背书”。

二、2017年主流刷赞方式:从“手动互助”到“工具依赖”

2017年的QQ刷赞尚未形成产业化链条,但用户已探索出多种低成本、易操作的方式,大致可分为三类:

1. 手动互赞:最原始的“社交契约”

这是最基础也最普遍的方式,用户通过QQ群、班级群、好友列表发起“互赞请求”,或加入专门的“互赞QQ群”,群内成员通过“你赞我赞,彼此相爱”的规则实现点赞互换。2017年此类群聊数量庞大,群名多为“QQ互赞基地”“说说互助群”,甚至衍生出“定时互赞”“任务互赞”等细分模式——用户群内发布动态后@管理员,由管理员统一通知群成员点赞。这种方式的优势在于安全无风险,劣势是效率低下,且依赖好友数量与群活跃度。

2. 第三方工具:技术赋能下的“效率革命”

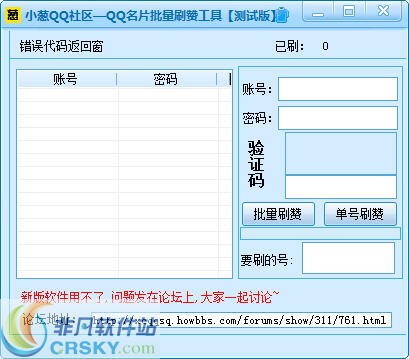

随着浏览器插件、手机辅助工具的普及,2017年出现了大量“QQ刷赞软件”,主要分为两类:一是PC端浏览器插件,如“QQ空间助手”“点赞小工具”,用户登录QQ空间后,插件可自动识别好友动态并批量点赞,部分工具支持“关键词筛选”(仅给特定用户点赞)或“定时任务”;二是手机端辅助工具,通过模拟点击、脚本操作实现自动点赞,需开启手机“开发者选项”或root权限(部分工具)。这类工具显著提升了刷赞效率,但存在明显的安全隐患——多数插件需获取用户账号权限,可能导致隐私泄露。

3. 付费刷赞:灰色产业链的初现

2017年,淘宝、闲鱼等平台已出现少量“QQ刷赞”服务,卖家按“点赞单价”(如0.1元/赞)和“起批量”(如最低10赞)提供收费服务,部分商家宣称“真实用户点赞”“24小时内完成”。但实际上,这些服务大多依赖“僵尸号”或“水军账号”,点赞来源多为注册但长期不活跃的“小号”,甚至是通过机器批量注册的虚假账号。付费刷赞的优势是“省时省力”,但性价比极低——10个赞仅1元,却无法带来真实社交互动,且存在账号被封风险。

三、刷赞的风险:数字游戏背后的“隐形代价”

尽管刷赞能在短期内满足虚荣心,但2017年的QQ平台已逐步加强对异常互动行为的监测,用户需警惕以下风险:

1. 账号安全危机:数据泄露与封号风险

手动互赞相对安全,但第三方工具和付费服务往往是“重灾区”。2017年,腾讯QQ安全团队多次发布公告,称“使用外挂、插件进行批量点赞属于违规行为,轻则限制动态功能,重则永久封号”。更严重的是,部分刷赞软件捆绑木马程序,用户登录后可能导致QQ号被盗、聊天记录泄露,甚至引发财产损失(如关联支付账号风险)。

2. 社交信任透支:“虚假繁荣”背后的关系崩塌

QQ社交的本质是“熟人关系链”,刷赞制造的“高赞泡沫”极易被识破——当一条内容质量平平却突然获得大量点赞,好友会怀疑用户“使用工具”,反而损害社交形象。2017年校园社交中,曾出现“学生因刷赞被同学嘲笑‘虚伪’,最终主动删除动态”的案例,印证了虚假互动对真实社交关系的破坏力。

3. 内容质量滑坡:“点赞至上”的创作异化

过度追求点赞数会导致用户陷入“数字焦虑”,为迎合点赞而创作低俗内容、标题党文案,甚至抄袭他人动态。2017年QQ空间曾出现“跟风刷梗”“复制热门说说求赞”现象,优质原创内容被淹没,平台生态逐渐“娱乐化”“空心化”。这种“为赞而赞”的创作逻辑,本质上是对社交表达价值的背离。

四、理性应对:从“刷赞焦虑”到“真实社交”

2017年的QQ刷赞现象,本质是虚拟社交初期“规则不完善”与“用户需求错位”的共同产物。随着平台算法的成熟(如2018年后QQ空间引入“兴趣推荐”机制,减少单纯点赞权重)和用户社交意识的觉醒,盲目刷赞的价值已大幅降低。对于用户而言,与其沉迷“数字游戏”,不如回归社交本质:

首先,优化内容质量是“天然吸赞”的核心。2017年已证明,真实、有温度的动态(如校园生活记录、个人感悟分享)远比刻意刷赞更能获得好友真心点赞。例如,一位大学生通过分享“手工制作过程”获得百赞,远超“求赞动态”的互动量,印证了“内容为王”的社交逻辑。

其次,拓展真实社交场景比“虚拟点赞”更重要。QQ的核心功能是即时通讯,与其花时间刷赞,不如主动与好友聊天、参与线下活动,建立深度社交连接。2017年部分高校流行的“QQ空间线下见面会”,就是通过线上互动延伸至真实社交的成功案例。

最后,树立健康的“数字价值观”。点赞数只是社交互动的“副产品”,而非衡量社交价值的唯一标准。2017年已有用户开始“隐藏点赞数”,或减少对动态数据的关注,这种“去数据化”的社交态度,恰恰是对刷赞焦虑的最好解药。

2017年的QQ刷赞热潮,是特定社交阶段的产物。它既反映了用户对认同的渴望,也暴露了虚拟社交的潜在风险。如今回望,刷赞的“技术红利”早已消退,而“真实互动”的价值愈发凸显。对于社交平台而言,需通过算法优化与规则完善引导健康生态;对于用户而言,与其纠结“如何刷赞”,不如思考“如何用QQ构建真实的社交关系”——毕竟,社交的本质永远是“人”,而非冰冷的数字。