2018年QQ名片刷赞群的盛行,让不少用户误以为“点赞数=社交价值”,但这种看似高效的捷径,实则是一场数据泡沫的游戏。作为当时年轻用户社交的重要载体,QQ名片不仅是个人形象的展示窗口,更承载着社交认同的心理需求。刷赞群的出现,精准抓住了用户“快速获得关注”的焦虑,但剥离数据外衣后,其“有效性”的本质,不过是虚假繁荣的幻象。

刷赞群的运作模式:从“工具化”到“产业链”的包装

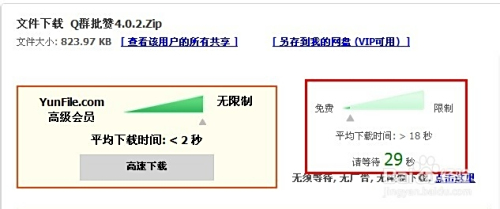

2018年的QQ名片刷赞群,大多以“免费试赞”“批量刷赞”“秒到账”为噱头,通过QQ群、第三方平台等渠道吸引用户。其核心逻辑是利用自动化脚本或人工点击,模拟真实用户点赞行为,在短时间内将名片点赞数从个位数拉升至数千甚至上万。这类群组往往设有不同套餐:1元100赞、10元1000赞,甚至推出“包月无限赞”服务,形成了一条从流量供给到需求变现的微型产业链。

然而,这种“有效性”仅停留在数字层面。QQ名片的点赞功能本质是社交互动的简化表达,真实点赞背后往往包含“熟人社交”“内容共鸣”或“关系维系”的隐性逻辑。而刷赞群的点赞来源多为匿名账号、僵尸号或短暂活跃的“水军”,与用户的真实社交圈毫无关联。当好友打开你的名片,看到的可能是上万点赞却零条评论的割裂场景——这种“点赞荒漠”恰恰暴露了数据与价值的背离。

“有效”的表象:短期心理满足与社交焦虑的缓解

对部分用户而言,刷赞群的“有效性”体现在心理层面。2018年正值QQ社交活跃期,年轻用户将名片点赞数视为“受欢迎程度”的量化指标。一个高赞名片能在班级群、游戏好友中形成“社交光环”,满足青春期用户的虚荣心。有用户坦言:“看到点赞数破千,发动态时更有底气,仿佛自己真的成了‘社交达人’。”这种即时反馈机制,与当下短视频平台的“点赞依赖”逻辑如出一辙,都是通过数据刺激多巴胺分泌,形成短暂的愉悦感。

但这种满足感极其脆弱。当用户发现点赞者全是陌生ID,或收到“你刷赞了吧”的调侃时,心理落差会迅速转化为尴尬。更关键的是,过度依赖数据认同会扭曲社交认知——用户可能将精力放在“如何刷更多赞”而非“如何经营真实关系”上,陷入“数据焦虑-刷赞-短暂满足-更焦虑”的恶性循环。

“无效”的本质:社交价值稀释与平台规则的风险

从社交价值角度看,刷赞群的“无效性”远大于其表面效用。QQ的社交生态建立在“强关系链”基础上,好友点赞是情感互动的延伸。当虚假点赞稀释了真实互动的权重,社交场景的可信度便会崩塌。例如,某用户通过刷赞将名片点赞数刷至5000,但真实好友的互动却寥寥无几,这种“高光数据”反而成为社交笑话,暴露了其人设的虚假性。

此外,平台规则的收紧让刷赞群的“有效性”愈发脆弱。2018年起,腾讯已逐步升级反作弊系统,通过识别异常点赞频率、IP地址重复、账号活跃度等数据,对刷赞行为进行限制。被检测到的用户可能面临点赞数清零、账号降权甚至封禁的风险。更值得警惕的是,部分刷赞群会窃取用户QQ号、密码等隐私信息,用于后续的诈骗或盗号活动,这种“数据捷径”背后隐藏着巨大的安全隐患。

2018年QQ生态的特殊性:刷赞群的生存土壤与时代局限

刷赞群在2018年的短暂繁荣,离不开当时QQ生态的特殊性。彼时,QQ仍是Z世代用户的核心社交工具,游戏、兴趣群、空间动态等功能构成了复杂的社交网络。年轻用户对“社交展示”的需求旺盛,但缺乏内容创作能力或时间成本,于是转向“数据捷径”寻求捷径。同时,QQ名片的点赞功能尚未被赋予更多商业价值,用户对“点赞真实性”的敏感度较低,为刷赞群提供了生存空间。

但这种特殊性也注定了其昙花一现。随着微信、抖音等平台的崛起,QQ的社交地位逐渐被削弱,用户对“点赞”的需求也从“数量崇拜”转向“质量认可”。当真实互动成为社交主流,刷赞群的数据泡沫便失去了存在的根基。

认知误区:数据≠影响力,真实互动才是社交核心

用户对刷赞群“有效性”的误判,本质是对“社交影响力”的认知偏差。在社交场景中,影响力从来不是由点赞数堆砌的数字游戏,而是由内容质量、关系深度、信任度共同构建的。例如,一个分享学习干货的用户,即使点赞数不多,也能吸引志同道合的长期关注;而一个依赖刷赞的“网红”,看似光鲜亮丽,实则无法将流量转化为真实社交价值。

2018年的QQ生态中,那些真正受欢迎的用户,往往是那些用心经营空间动态、积极参与群聊、真诚回应好友的人。他们的点赞数或许不高,但每一条互动都充满温度——这才是社交的本质。

行业反思:从“刷赞”到“社交价值重构”的必然趋势

刷赞群的兴衰,折射出社交平台发展的深层逻辑:任何试图绕过真实互动的“捷径”,终将被市场淘汰。对用户而言,与其沉迷于数据泡沫,不如将精力放在提升社交质量上:分享有价值的内容、维护真实的关系、参与有意义的互动。对平台而言,则需要通过算法优化、规则完善,引导用户回归社交本质,让点赞回归“情感表达”的初心。

2018年QQ名片刷赞群的教训告诉我们:社交不是一场数据竞赛,而是一场关于真诚的修行。当用户不再被数字绑架,当平台不再纵容流量造假,社交生态才能真正回归健康——这或许才是刷赞群留给我们最宝贵的启示。