2018年,刷名片赞现象在社交媒体上如野火燎原,迅速成为热议焦点。这一现象并非孤立事件,而是数字时代社交需求与商业逻辑碰撞的必然产物。刷名片赞,即用户通过技术手段快速增加社交平台上的点赞数,旨在提升个人或品牌影响力。2018年之所以成为其爆发元年,源于社交媒体生态的成熟、营销需求的激增,以及用户心理的微妙变化。本文将深入剖析这一现象的核心驱动因素、应用价值、潜在挑战,并提供独到见解,揭示其背后的深层逻辑。

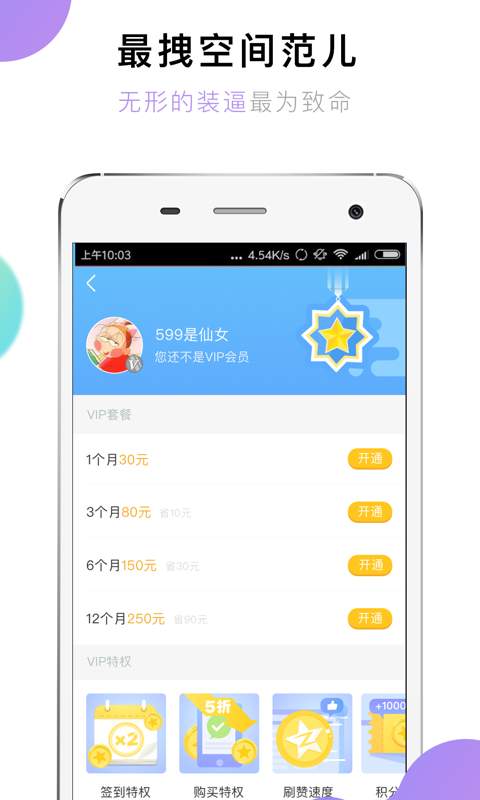

刷名片赞的本质是社交资本的一种快速积累方式。在微信、微博等平台上,点赞数被视为个人魅力或品牌可信度的直观指标。2018年,随着智能手机普及和4G网络覆盖,用户基数激增,社交互动成为日常生活的核心部分。然而,人工点赞耗时耗力,催生了自动化工具和第三方服务。这些服务利用算法批量生成点赞,成本极低,效率极高。例如,一个小微企业主只需支付少量费用,就能在短时间内让产品介绍获得成千上万的点赞,从而在信息流中脱颖而出。这种便利性是2018年刷名片赞之所以火的首要原因——技术门槛的降低使得普通用户也能轻松操作,不再局限于专业营销团队。

更深层次的原因在于营销需求的井喷式增长。2018年是中国社交媒体营销的黄金期,品牌竞争白热化,企业迫切需要通过数据展示实力以吸引投资和用户。刷名片赞成为快速提升KPI(关键绩效指标)的捷径。数据显示,高点赞内容往往能触发平台算法的推荐机制,带来自然流量,形成正向循环。个人用户同样受此驱动,点赞数成为社交货币,影响着求职、交友等现实场景。例如,求职者通过刷赞打造“受欢迎”的假象,在招聘中占据优势。这种从众心理和认可饥渴,在2018年达到顶峰,用户普遍认为点赞等同于价值,忽视了真实互动的重要性。

刷名片赞的应用价值体现在多个维度。对个人而言,它提供了社交捷径,帮助弱关系网络快速建立信任;对企业而言,它是低成本获客工具,尤其在电商和内容创业领域,点赞数直接转化销售线索。2018年,许多新兴品牌依赖刷赞实现冷启动,在预算有限的情况下快速积累粉丝。平台层面,点赞数据活跃了用户行为,增强了用户粘性,推动广告收入增长。然而,这种价值并非无懈可击——它建立在虚假繁荣之上,长期可能损害生态健康。例如,过度依赖刷赞导致内容同质化,用户对真实优质内容的关注度下降,平台算法也需不断更新以识别作弊行为。

挑战与风险随之而来。2018年刷名片赞的火爆暴露了社交平台的脆弱性。虚假流量泛滥,扭曲了真实用户行为,引发信任危机。品牌一旦被发现刷赞,声誉受损;个人用户则可能陷入“点赞依赖”,忽视深度社交。更严重的是,这加剧了算法对抗,平台投入大量资源研发反作弊系统,但猫鼠游戏持续升级。此外,刷赞涉及灰色地带,部分服务利用漏洞窃取用户数据,带来安全隐患。2018年后,行业逐渐意识到,刷赞虽能短期提升数据,却无法转化为可持续的商业价值或用户忠诚度,其泡沫终将破裂。

从社会心理学视角看,2018年刷名片赞现象反映了现代社会的认可经济和群体压力。用户渴望被看见、被认可,点赞成为即时反馈的象征。这种心理在快节奏的数字生活中被放大,刷赞提供了快速满足感。但这也暴露了浅层社交的弊端——真实连接被数字泡沫取代。2018年的火爆并非偶然,而是社交媒体从工具属性转向身份属性的转折点。用户开始追求“表演性”社交,刷赞成为舞台灯光,照亮了虚假的繁荣面纱。

在数字化浪潮中,刷名片赞或许能带来短暂光芒,但唯有真诚的互动才能照亮前行的道路。用户和品牌应回归本质,聚焦内容质量和真实关系,而非沉迷于数据游戏。平台需加强监管,平衡创新与公平,营造健康的网络生态。2018年的刷赞热潮,最终成为一面镜子,映照出数字时代的机遇与陷阱,提醒我们在虚拟世界中,真实的力量永远不可替代。