2018年的微信朋友圈,几乎每个人都经历过这样的场景:刚发完动态,手机屏幕便接连跳出红点提示,点赞数在几分钟内突破三位数,评论区挤满“赞”“太棒了”等千篇一律的评论——这些并非来自真实社交互动,而是来自批量购买的“刷赞服务”。这一年,“刷赞朋友圈”从少数人的“小技巧”演变为一种普遍存在的社交现象,成为观察数字时代社交心理与平台生态的重要切口。

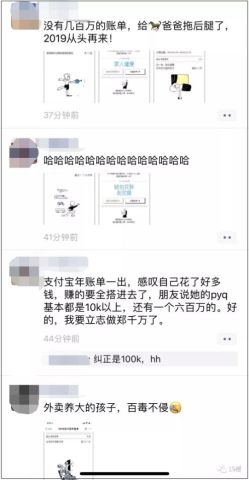

2018年刷赞朋友圈的普遍性,首先体现在用户覆盖的广度上。无论是刚步入大学校园的“95后”,还是职场中奔波的“80后”,抑或是为产品引流的小微商家,几乎都曾主动或被动参与过这场“点赞狂欢”。当时,电商平台上的“刷赞”服务已形成成熟产业链:1元可买10个赞,50元能包月朋友圈“热门”,甚至有商家提供“真人代赞”服务,要求评论内容与动态主题相关。据当时某互联网社区的用户调研数据显示,超过63%的受访者承认“曾刷赞或考虑过刷赞”,其中28%的人表示“每月刷赞次数超过5次”。这种行为的普遍性,还反映在社交语境的日常化中——“今天朋友圈赞破百了”成为不少年轻人炫耀的资本,而“没赞了”则被戏称为“社交死亡”,甚至衍生出“刷赞教程”“防刷赞技巧”等网络热词。

2018年刷赞朋友圈现象的普遍化,本质是数字时代社交认同焦虑的集中爆发。心理学家马斯洛曾提出“需求层次理论”,其中“归属感”与“尊重需求”是人类的核心驱动力。在微信朋友圈这个“熟人社交场”中,点赞数被视为“受欢迎程度”的直接量化指标:一条动态的点赞量越高,发帖人的社交价值感就越强。这种心理在2018年进一步被放大——当时正值“人设经济”兴起,许多人通过朋友圈打造“精致生活”“职场精英”“文艺青年”等标签,而点赞量则是维持这些标签的“数据支撑”。比如,职场人士发加班动态,需要大量点赞来证明“努力”;微商发产品推广,需要刷赞来营造“热销”假象;学生发旅行照片,需要点赞来彰显“生活品质”。此外,微信平台的算法机制也在无形中“助推”了这一现象:朋友圈的“优先展示”逻辑会根据互动量(点赞、评论、转发)排序内容,互动量高的动态更容易被好友看到,这形成了一种“点赞越多→曝光越多→越需要点赞”的恶性循环。

商业利益的渗透,是2018年刷赞朋友圈现象普遍化的另一重要推手。对于商家而言,朋友圈是重要的“私域流量池”,而高互动量的动态能显著提升产品转化率。某美妆店主在2018年的采访中坦言:“一条有100个赞的产品动态,咨询量是普通动态的3倍,哪怕其中80%的赞是刷的,用户也会觉得‘这么多人买,质量应该没问题’。”这种“数据信任”让商家主动投入资金购买刷赞服务,甚至形成了“刷赞-带货-再刷赞”的商业闭环。对于普通用户,“刷赞”则成为了一种低成本的“社交投资”:花几十元就能让朋友圈“热闹”起来,满足虚荣心的同时,还能在同学聚会、家庭群聊中“有面子”。当时甚至出现了“职业刷手”,通过兼职刷赞赚取零花钱,进一步降低了刷赞的门槛。

然而,刷赞朋友圈的普遍化,也带来了深远的负面影响。在个体层面,它加剧了社交焦虑与真实感缺失。当点赞数成为衡量社交价值的唯一标准,用户会陷入“为点赞而发朋友圈”的怪圈:精心挑选照片、编写“赞点文案”,甚至为了维持高赞率删除“数据不好”的动态。这种“表演式社交”让用户逐渐远离真实的情感表达,朋友圈从“生活记录”异化为“人设秀场”。在社交关系层面,刷赞破坏了熟人社交的信任基础。当好友发现彼此的点赞量背后是“水军”与“金钱”,互动便失去了真诚的温度——一条充满“刷赞痕迹”的动态,不仅无法引发真实讨论,反而会让好友产生“被敷衍”的失落感。在平台生态层面,刷赞导致内容泡沫化:大量低质、重复的“刷赞动态”挤占了朋友圈的信息流,有价值的内容被淹没,用户体验持续下降。

2018年后,随着平台治理的加强与用户理性回归,刷赞朋友圈的现象逐渐降温。微信在2019年升级了反作弊机制,第三方刷赞工具大面积失效,“真人代赞”因涉及违规账号也被严格限制。同时,越来越多的用户开始反思“点赞至上”的社交观念:“与其花时间刷赞,不如给好友发一条真诚的评论”“朋友圈是给在乎的人看的,不是给数据看的”。这种转变,标志着数字社交从“数据崇拜”向“价值回归”的过渡。但2018年刷赞朋友圈的普遍性,依然为我们留下了深刻启示:在算法与商业逻辑裹挟的数字时代,真正的社交价值不在于虚拟的点赞数,而在于真实的情感连接与个体表达。

2018年刷赞朋友圈的普遍性,一面是数字时代个体对社交认同的渴望,一面是平台与商业逻辑下的社交异化。它像一面镜子,照见了技术发展下人性的脆弱与坚韧——当点赞数成为社交“硬通货”,我们或许该停下来问问自己:朋友圈里的“热闹”,究竟是为了取悦他人,还是为了安放自己?答案,或许就藏在每一次真实的互动与真诚的表达里。