2018年,当社交媒体从“内容为王”迈入“流量竞赛”的新阶段,一种隐蔽的数据操作行为在“晴天”等新兴社交平台上悄然蔓延——通过技术手段或人工组织批量获取点赞,即“2018晴天刷赞”。这种行为看似是平台的流量游戏,实则扭曲了社交生态的本质,其背后折射的是数字时代内容价值的异化与平台治理的困境。要理解这一现象,需从行为本质、驱动逻辑、生态冲击及治理反思四个维度展开深度剖析。

一、“2018晴天刷赞”:行为本质与边界界定

“刷赞”并非2018年的新发明,但在“晴天”平台上,其操作模式与技术手段呈现出鲜明的时代特征。所谓“2018晴天刷赞”,特指用户通过非正常途径(如雇佣“点赞党”、使用自动化脚本、购买虚假流量服务)在晴天平台的内容(图文、短视频等)上快速积累大量点赞的行为。其核心特征在于“非真实性”——点赞行为与内容质量、用户兴趣脱节,沦为纯粹的数据指标堆砌。

与正常互动相比,“刷赞”存在本质区别:正常点赞是用户基于内容共鸣产生的自发行为,具有情感连接与价值认同;而“刷赞”则是利益驱动的“数据造假”,其目的并非表达真实态度,而是通过虚假数据营造“热门假象”。在2018年的社交语境下,“晴天”作为主打年轻用户的平台,用户对“高赞内容”的天然信任,以及平台算法对“点赞量”的权重倾斜,使得刷赞行为有了可乘之机。这种行为不仅违反平台规则,更破坏了社交互动的基本信任机制,是对“点赞”这一社交符号的彻底异化。

二、流量焦虑下的多重驱动:谁在推动“2018晴天刷赞”?

“2018晴天刷赞”的泛滥,并非单一因素导致,而是平台、用户、商家多方利益交织的必然结果。在流量经济盛行的2018年,“点赞数”已超越单纯的互动指标,成为衡量内容价值、用户影响力乃至商业变现能力的核心标尺,这种“数据至上”的逻辑催生了刷赞行为的刚性需求。

从个人用户角度看,年轻群体对“社交认同”的渴望催生了“点赞依赖症”。在晴天平台上,高赞数意味着更高的曝光度、更强的存在感,甚至影响现实中的社交评价。部分用户为快速提升“人设”,选择通过刷赞打造“优质内容创作者”的假象,形成“数据造假→获得关注→吸引真实粉丝→继续造假”的恶性循环。

从商业主体角度看,2018年社交媒体营销进入“效果量化”阶段,品牌方将点赞量与转化率直接挂钩,认为“高赞=高曝光=高销售”。商家为降低营销成本,倾向于购买低价刷赞服务,而非投入资源打磨内容。这种“短视营销”不仅让刷赞产业形成规模化链条(从技术工具开发到流量供应分工明确),更倒逼真实创作者被动卷入“数据竞赛”,否则可能因数据不佳被平台算法边缘化。

从平台层面看,2018年正值“晴天”等新兴平台用户增长的关键期,平台算法过度依赖“点赞、转发、评论”等量化指标进行内容分发,客观上鼓励了“唯数据论”的生态。尽管平台规则明令禁止刷赞,但技术识别滞后与审核成本高,使得刷赞行为长期处于“灰色地带”,进一步助长了投机心态。

三、生态冲击:当“点赞”失去真实价值,社交平台将走向何方?

“2018晴天刷赞”的泛滥,对社交生态造成了系统性冲击,其影响远超“数据造假”本身,更动摇了社交平台的信任基石。

首先,优质内容被劣质内容挤压,形成“劣币驱逐良币”的逆向淘汰。在算法逻辑下,高赞内容获得更多流量倾斜,而刷赞产生的虚假爆款会挤占真实优质内容的曝光空间。创作者发现,与其耗费心力产出深度内容,不如投入少量资金购买刷赞,这种“数据投机”心态导致平台内容质量整体下滑,用户逐渐失去对优质内容的信任。

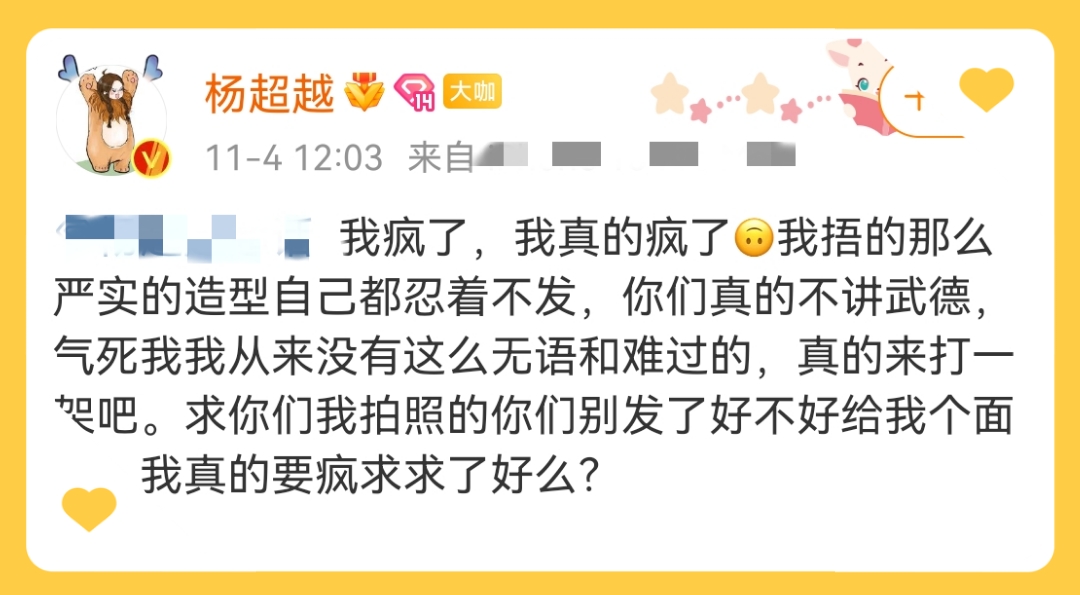

其次,用户对社交平台的信任度崩塌。当用户发现“高赞内容”可能是刷出来的“水军作品”,平台的热搜榜单、推荐页面充斥着虚假数据时,其对平台的信任会从“内容信任”转向“数据信任”危机。2018年已有用户在晴天平台吐槽:“刷赞让点赞失去了意义,现在看到高赞内容第一反应是‘是不是买的’,这种怀疑正在毁掉社交互动的纯粹性。”

最后,商业营销陷入“数据泡沫”陷阱。品牌方依赖刷赞数据评估营销效果,最终发现“高赞≠高转化”,虚假流量不仅浪费营销预算,更误导战略决策。这种“数据泡沫”让社交媒体营销的真实性大打折扣,长期来看会损害平台与广告主的合作关系,影响整个数字经济的健康发展。

四、治理反思:从“打击刷赞”到“重构价值评价体系”

面对“2018晴天刷赞”的挑战,平台治理不能仅停留在“事后封号”的表层打击,需从技术、规则、生态三个层面重构内容价值的评价体系。

技术上,需升级反作弊系统,从“识别单一异常行为”转向“分析用户行为模式”。例如,通过AI算法分析点赞的时间分布、用户行为轨迹(如是否在短时间内跨平台点赞)、互动深度(点赞后是否有评论、转发)等维度,精准识别刷赞行为。2018年已有平台尝试引入“用户画像标签”,对异常账号进行风险预警,这种技术探索需进一步深化。

规则上,需打破“唯数据论”的算法逻辑,引入“质量权重”与“用户真实反馈”指标。例如,将用户停留时长、评论互动质量、内容转发后的二次创作等纳入算法推荐体系,降低“点赞量”的直接权重。同时,建立“内容信用分”机制,对频繁刷赞的账号进行流量限制,甚至纳入行业黑名单,提高刷赞的违规成本。

生态上,需引导用户回归“内容本质”,重塑“点赞”的社交价值。平台可通过优质内容扶持计划、创作者培训等方式,鼓励用户产出有价值的内容;同时,加强用户教育,让用户认识到“真实互动”比“虚假数据”更有意义,从需求端减少刷赞的动机。

2018年“晴天刷赞”现象,是数字社交发展进程中的一个缩影:当流量成为硬通货,数据造假便有了生存土壤;当平台过度依赖量化指标,生态便会走向异化。这一事件留下的警示是:社交平台的核心价值永远是人与人的真实连接,是内容与情感的共鸣。唯有剥离数据的虚假外衣,回归“内容为王、真实至上”的初心,才能让社交生态真正健康可持续。如今回看,“2018晴天刷赞”虽已成为过去,但它对数字时代内容价值评估体系的拷问,至今仍值得行业深思。