在社交媒体营销生态中,“380刷赞网页真的能增加点赞吗?”这一问题始终困扰着无数内容创作者与商家。当“流量变现”“数据焦虑”成为行业高频词,低价刷赞服务如“380元刷1万赞”“包月不限量”的广告在各大平台悄然蔓延,它们承诺用极低成本快速提升点赞量,却很少有人深究:这种“增加”究竟是真实价值的提升,还是一场自欺欺人的数字游戏?要解答这个问题,需从技术逻辑、数据本质、平台规则与商业价值四个维度拆解,方能看清“380刷赞网页”背后的真相。

一、380元能买到什么?刷赞网页的技术逻辑与成本陷阱

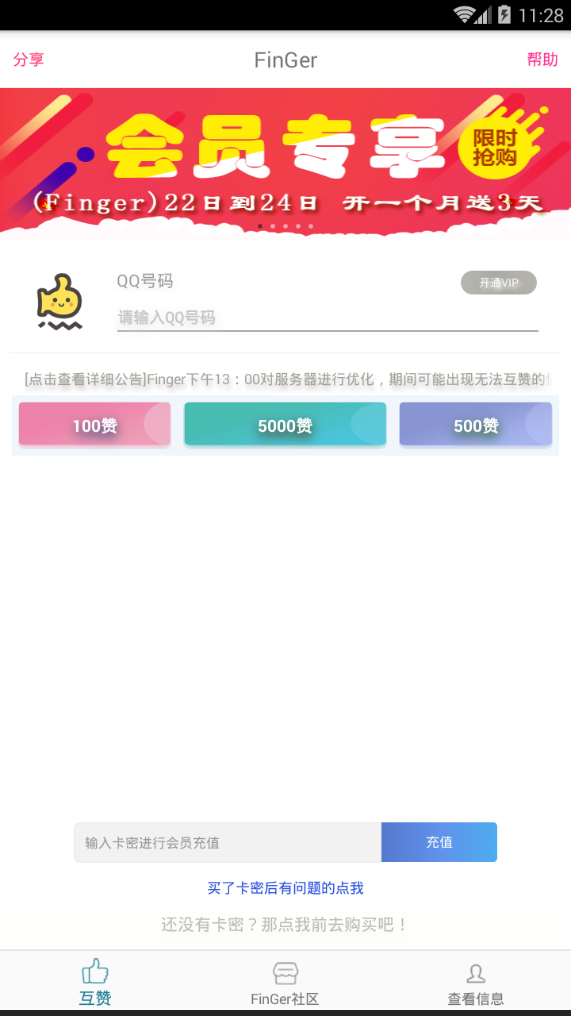

所谓“380刷赞网页”,本质是依托灰色产业链的流量造假服务。其运作逻辑主要通过两种技术路径实现:一是“模拟点击”,通过程序批量生成虚拟设备指纹,模拟用户点击行为在目标页面批量“点赞”,这类点赞通常无头像、无昵称,IP地址集中在少数机房;二是“僵尸账号矩阵”,利用平台长期封禁的沉睡账号或批量注册的虚假账号,由人工或半自动程序完成点赞,这类账号虽有一定“真人感”,但互动历史、社交关系链几乎为零。

从成本结构看,380元的价格看似低廉,实则对应着极低的“单点成本”。据行业内部人士透露,普通模拟点击的单价可低至0.01元/个,即380元理论上可购买3.8万个点赞;而僵尸账号因需维护“真人感”,单价约0.05-0.1元/个,380元能覆盖3800-7600个点赞。但这里存在两个核心陷阱:其一,“量”不等于“质”,这些点赞毫无用户画像标签,无法精准触达目标受众;其二,“刷”不等于“留”,平台算法会实时监测异常点赞行为,一旦识别,轻则清零数据,重则限流封号。

二、“增加点赞”的表象与本质:数字泡沫下的价值虚增

刷赞网页最诱人的承诺是“快速增加点赞”,但这种“增加”仅在数据层面成立,实际商业价值几乎为零。我们可以从三个层面分析其本质:

一是数据层面的“虚假繁荣”。刷来的点赞通常呈现“三无特征”:无用户互动(无评论、转发、收藏)、无时间分布(集中在深夜或凌晨批量出现)、无地域标签(IP地址异常集中)。这类数据在短期内能让账号“看起来很美”,却无法通过平台算法的自然流量推荐。例如,某抖音账号花380元刷了1万赞,但视频完播率不足5%,互动率低于0.1%,算法会判定为“低质量内容”,反而降低后续推荐权重。

二是用户层面的“信任透支”。对于品牌商家或个人IP而言,点赞量是建立信任的重要指标,但虚假点赞一旦被用户识破,反而会引发信任危机。试想,一个宣称“10万+点赞”的产品详情页,评论区却零星几条无关评论,用户的第一反应不是“产品好”,而是“数据造假”。这种“拆穿成本”远低于“刷赞成本”,最终损害的是账号的长期公信力。

三是平台层面的“规则红线”。微信、抖音、小红书等平台均明确将“刷量行为”违规,并持续升级检测技术。以小红书为例,其算法通过“设备指纹分析”“用户行为序列识别”“内容质量评估”三重机制过滤异常点赞:同一设备短时间内多次点赞、同一IP地址批量操作、无关注关系的账号集中点赞,均会被判定为刷量。数据显示,2023年小红书清理的虚假点赞数据超20亿条,超80%的刷量账号在24小时内被限流。

三、为什么有人明知是陷阱,前赴后继?——数据焦虑与营销短视的驱动

既然“380刷赞网页”无法带来真实价值,为何仍有大量用户趋之若鹜?根源在于当前社交媒体营销中的“数据崇拜”与“流量焦虑”。许多创作者将“点赞量”等同于“影响力”,将“数据漂亮”等同于“营销成功”,却忽视了内容质量与用户粘性才是核心。

例如,某中小商家为了“打造爆款”,将预算优先投入刷赞而非内容优化,结果380元刷来的1万赞,带来的是300个无效咨询(用户发现评论区无人互动后迅速流失),最终转化成本远高于正常营销。这种“饮鸩止渴”式的数据造假,本质是营销短视的体现——他们误以为“数据是结果”,却不知“数据是内容与用户互动的自然产物”。

更深层次看,刷赞产业链的繁荣,也反映了部分平台算法的“唯数据论”倾向。当平台过度强调点赞量、转发量等显性指标时,自然会催生“数据造假”的灰色需求。但近年来,各大平台已逐步调整算法逻辑:抖音更注重“完播率+互动率”,微信视频号强调“好友推荐+转发深度”,小红则优先推荐“真实用户笔记”。这意味着,单纯追求“点赞量”的时代正在终结,真实互动的质量,才是数据增长的核心驱动力。

四、破局之道:放弃刷赞幻想,回归内容本质

与其纠结“380刷赞网页能否增加点赞”,不如思考“如何通过真实运营提升点赞量”。事实上,真正有效的“点赞增长”从来不是“刷”出来的,而是“做”出来的——通过优质内容激发用户主动互动,通过精准运营实现自然流量裂变。

一是内容为王,击中用户痛点。点赞的本质是用户对内容的情感认同。例如,一条科普类短视频,若能解决用户的实际问题(如“3分钟学会Excel快捷键”),用户会因“有用”而点赞;一条情感类图文,若能引发用户共鸣(如“那些年我们错过的遗憾”),用户会因“有感触”而点赞。这类点赞真实、可持续,且能带动评论、转发等深度互动,形成正向循环。

二是精准运营,激活私域流量。对于商家或个人IP而言,私域用户是点赞量的“稳定器”。通过社群运营、用户分层、福利激励等方式,引导老用户主动点赞,不仅能提升数据真实性,还能增强用户粘性。例如,某美妆品牌通过“会员专属点赞礼”活动,让私域用户为新品笔记点赞,单条笔记自然点赞量提升300%,且用户留存率显著高于刷赞账号。

三是拥抱规则,借力平台算法。理解并适应平台规则,是获取自然流量的关键。例如,抖音的“黄金3秒”原则要求开头快速吸引注意力,小红书的“关键词布局”利于笔记被搜索,微信视频号的“话题标签”能扩大曝光。当内容符合平台算法偏好时,无需刷赞,自然流量会带动点赞量增长。

结语:数据是镜子,而非目的

“380刷赞网页真的能增加点赞吗?”答案早已清晰:它能增加的是虚假的数字泡沫,而非真实的用户价值。在社交媒体营销进入“精耕细作”阶段的今天,创作者与商家必须摒弃“数据至上”的短视思维,回归“内容为王、用户为本”的本质。点赞的意义不在于数字的多少,而在于背后有多少真实的用户认同;流量的大小不在于一时的虚假繁荣,而在于能否转化为长期的商业价值。与其将380元投入无意义的刷赞游戏,不如用于内容优化、用户调研或技能提升——毕竟,真正能“增加点赞”的,从来不是某个网页,而是你为用户创造的价值本身。