“3元刷10万名片赞是真的吗?”这个问题在社交营销圈频繁出现,看似颠覆行业认知的低价策略,实则暗藏多重逻辑陷阱。作为社交平台数据服务的“超低价”典型,这类宣传往往利用用户对“性价比”的敏感心理,却刻意回避了流量真实性与平台规则风险。要拆穿其中的真相,需从成本结构、流量本质、平台机制及长远价值四个维度层层剖析。

首先,从成本构成看,“3元10万赞”的数学模型本身就不成立。 假设每份服务收费3元,对应10万次点赞,单次点赞成本仅0.00003元。即便是最廉价的机器人流量,平台接口调用、IP代理、设备模拟等基础成本也远高于此。正常情况下,真实用户的点赞行为涉及内容触达、兴趣匹配、操作意愿等复杂环节,即使通过批量注册的“僵尸号”模拟,单次成本至少需0.01元——这意味着10万赞的真实成本应在100元左右,而非3元。如此悬殊的差价,只能说明服务提供者要么在“缩水”服务量(如实际只提供1万虚假点赞),要么采用完全违规的技术手段(如盗用他人账号刷量),两者都无法兑现“10万赞”的承诺。

其次,“10万赞”的真实性经不起推敲,所谓“流量”本质是无效数据堆砌。 社交平台的点赞行为本应具备“用户主动触达内容-产生兴趣-完成互动”的完整逻辑,但3元能买到的只能是“无意义数据”。具体表现为两种类型:一是“机器流量”,通过脚本批量模拟点击,但这些账号无头像、无动态、无社交关系,点赞行为集中在同一时间段,且与内容主题完全无关;二是“黑产号”流量,利用被盗取的普通用户账号进行刷量,这类账号虽有人类操作痕迹,但因非用户主动意愿,点赞后大概率会立即取消,或在平台风控检测时被批量清理。最终,用户获得的“10万赞”可能只是24小时内昙花一现的虚假数字,甚至因数据异常触发平台反作弊系统,导致点赞数“断崖式下跌”。

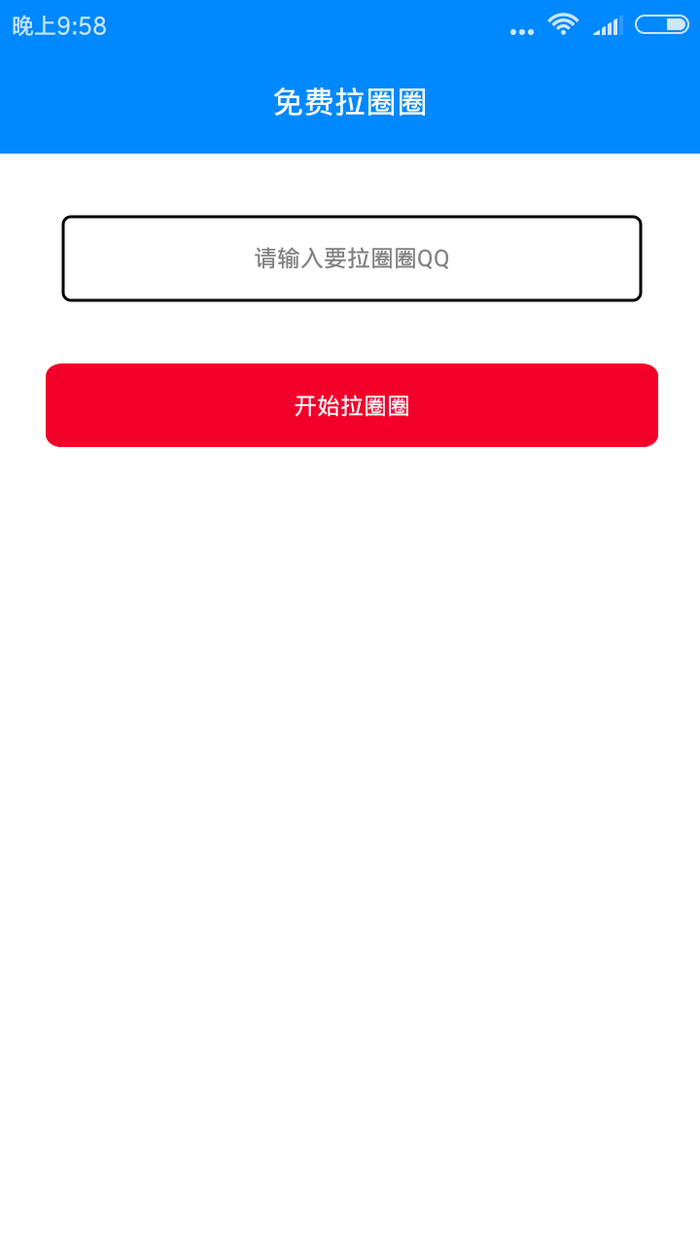

更隐蔽的风险在于,刷赞行为直接违反平台规则,账号安全面临不可逆的威胁。 无论是微信、LinkedIn还是其他主打“名片社交”的平台,均将“虚假互动”列为违规行为,且已建立成熟的风控模型。例如,平台会通过分析点赞IP的地理分布(如同一IP短时间内点赞多个账号)、用户行为轨迹(如无浏览直接点赞)、互动内容相关性(如科技类账号收到大量娱乐内容点赞)等数据,识别异常流量。一旦被判定为刷量,轻则限流(内容无法被推荐至推荐页)、清空虚假数据,重则封禁账号——对于依赖社交平台进行求职、商务拓展的用户而言,账号被封等于切断了核心人脉渠道,得不偿失。此外,若通过第三方黑产平台刷量,还可能面临个人信息泄露的风险,这些平台往往要求用户提供账号密码,甚至捆绑恶意软件,导致更严重的财产损失。

从长远价值看,虚假点赞对个人或企业品牌的损害远超短期虚荣满足。 社交平台的核心逻辑是“信任经济”,名片赞数本应是个人专业度、企业影响力的直观体现,但当数据可以被“3元”量化,其公信力便荡然无存。试想,一位HR在LinkedIn上看到某求职者有10万赞,却发现其内容下仅有个位数真实评论,或点赞者全是“僵尸号”,大概率会将其判定为缺乏真实能力、依赖投机取巧的人选;同理,企业账号若存在大量虚假互动,潜在合作伙伴在考察时会通过第三方工具验证数据真实性,一旦发现造假,合作意向可能直接终止。反观那些通过优质内容、真实互动积累赞数的用户,虽然增长较慢,但每个点赞都代表着精准的人脉触达和信任背书,这种“高质量数据”才是社交平台真正的价值所在。

事实上,“3元刷10万名片赞”的泛滥,折射出部分用户对社交数据价值的认知偏差。 在流量至上的营销环境中,许多人误将“数字”等同于“影响力”,却忽视了社交互动的本质是“连接”。一个拥有1000个真实行业伙伴、且互动率达20%的账号,其商业价值远超一个拥有10万虚假赞、互动率为0的账号。前者能带来精准的客户资源、有效的行业信息、真实的合作机会,而后者除了满足一时的虚荣心,毫无实际意义。正如资深社交营销专家所言:“与其花3元买10万个‘无效数字’,不如花3小时打磨一条专业内容,吸引10个真实同行的认可——后者带来的价值,可能是前者的十万倍。”

归根结底,“3元刷10万名片赞”是社交数据黑产利用人性弱点制造的营销陷阱,其低价背后是虚假流量、规则风险与价值透支的三重代价。对于真正依赖社交平台发展的用户而言,与其追求这种“速成数字”,不如回归内容本质:通过专业输出吸引精准关注,通过真诚互动积累信任人脉,让每个点赞都成为真实社交关系的起点。毕竟,社交平台的核心永远是“人”,而非冰冷的数字——当数据脱离真实,再庞大的数字也只是毫无意义的泡沫。