在社交名片数据普遍注水的当下,“39万名片赞”这样的数字究竟是真实人气的沉淀,还是技术刷量的泡沫?当个人IP与企业品牌纷纷将“赞数”视为社交影响力的硬指标时,这个看似耀眼的数据背后,实则隐藏着一场关于真实性与价值的博弈。39万名片赞的真实性,早已超越了简单的数字游戏,成为衡量社交生态健康度的一面镜子。

“名片赞”最初是社交场景中轻量化的认可机制,类似于线下交换名片时的点头致意,本质是建立初步信任的社交货币。但在流量经济的驱使下,这一机制逐渐异化——当“赞数”直接与商业合作、资源倾斜挂钩,39万这个数字便成了某些人眼中的“通行证”。然而,真实社交场景中的“赞”从来不是批量生产的:它源于内容共鸣、情感连接或价值认同,具有鲜明的场景化与个性化特征。一个深耕垂直领域的创作者,即便只有1万精准粉丝,其点赞互动的含金量也可能远超39万泛赞;反之,通过机器脚本、水军矩阵刷出的39万赞,不过是数据泡沫的堆砌,看似庞大却毫无生命力。

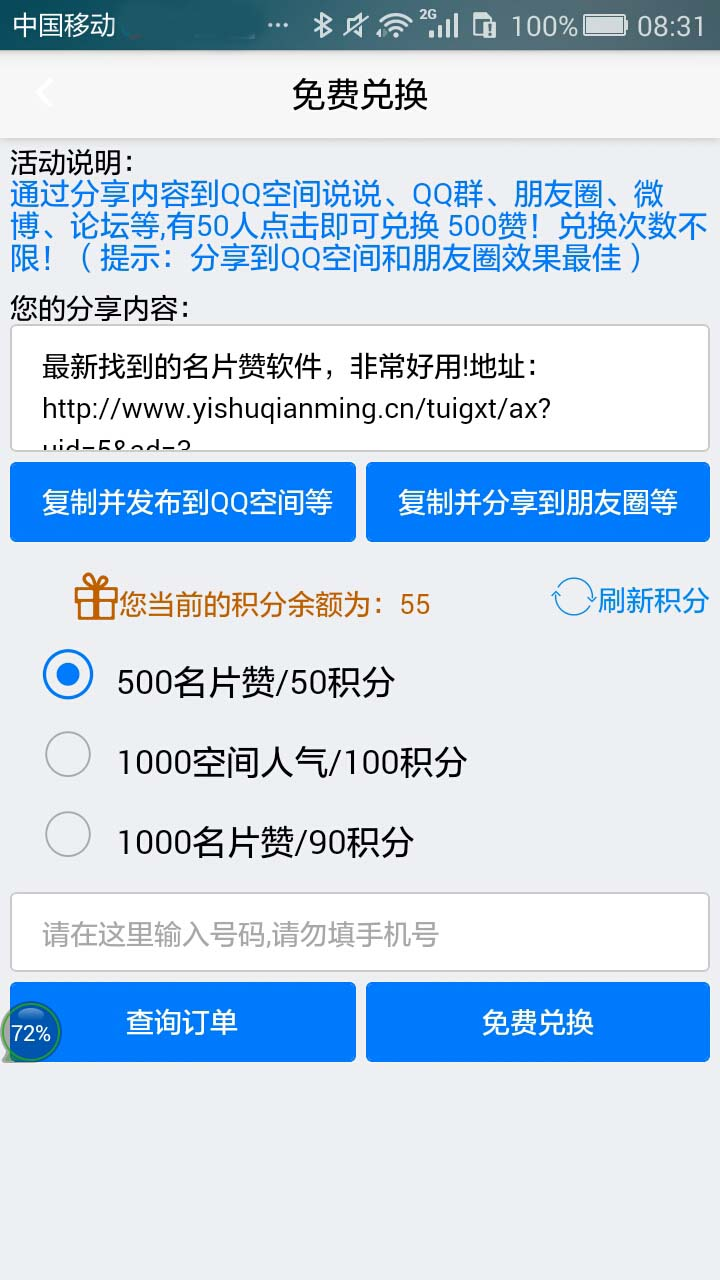

要判断“39万名片赞”是否为刷量,需从技术逻辑与行为特征切入。当前刷赞产业链已形成高度成熟的“工业化模式”:通过模拟用户行为轨迹(如随机浏览、间歇性点赞)、使用多设备IP池规避平台检测、甚至结合AI生成虚拟账号,可在短时间内实现赞数的指数级增长。这些虚假流量往往呈现出“三无特征”——无互动转化(点赞后无评论、转发)、无用户画像(地域、性别分布异常集中)、无留存效应(数据波动剧烈,易被平台清洗)。某社交平台内部数据显示,曾检测到某账号单日新增12万赞,但其中87%的来源IP集中在某三四线城市的小型机房,且用户注册时间均在凌晨2点至4点,这种“非人类操作”痕迹,正是刷量的铁证。

更深层的矛盾在于,39万刷赞正在瓦解社交信任的基础。在商业合作中,品牌方逐渐意识到“赞数≠影响力”:一个拥有39万赞的KOL,若其视频平均播放量不足5000,评论区充斥着“互赞”“求回关”等机械留言,这样的“虚假繁荣”不仅无法带来实际转化,反而可能因数据造假面临法律风险。2023年某MCN机构因刷量被平台处罚,其合作的20余个品牌也因此陷入信任危机,直接损失超千万元。这警示我们:社交影响力的本质是真实连接,而非数字堆砌;39万刷赞或许能暂时迷惑眼球,却终究会在价值验证面前原形毕露。

值得肯定的是,平台与用户对真实数据的追求正在推动行业回归正轨。主流社交平台已升级算法模型,通过行为序列分析、设备指纹识别等技术手段,将刷量账号的识别准确率提升至95%以上;同时,“互动率”“粉丝粘性”“内容传播深度”等复合指标正逐渐取代单一的“赞数”,成为衡量影响力的新标尺。对于个人与企业而言,与其沉迷于39万虚假赞数的虚荣,不如深耕内容价值——一个能持续输出优质内容、引发真实共鸣的账号,即便只有数万赞,也能构建起坚不可摧的社交护城河。

归根结底,“39万名片赞真的是刷出来的吗”这个问题,答案早已写在数据逻辑与商业本质之中。在社交生态日趋成熟的今天,任何试图通过捷径构建的“影响力”都如沙上城堡,终将被真实价值的浪潮冲垮。唯有摒弃投机心理,回归“内容为王、连接为本”的初心,才能让每一张“社交名片”上的赞数,真正成为被认可的勋章,而非被戳破的泡沫。