当一条内容突然收获80万点赞,这个数字背后究竟是真实用户的集体共鸣,还是精心策划的流量骗局?在内容平台日益依赖数据驱动的当下,“80万点赞背后隐藏着刷赞行为吗?”已成为悬在创作者、平台与用户头顶的疑问。这个问题的答案,不仅关乎单个内容的真实性,更折射出整个内容生态的健康度与数据伦理的边界。

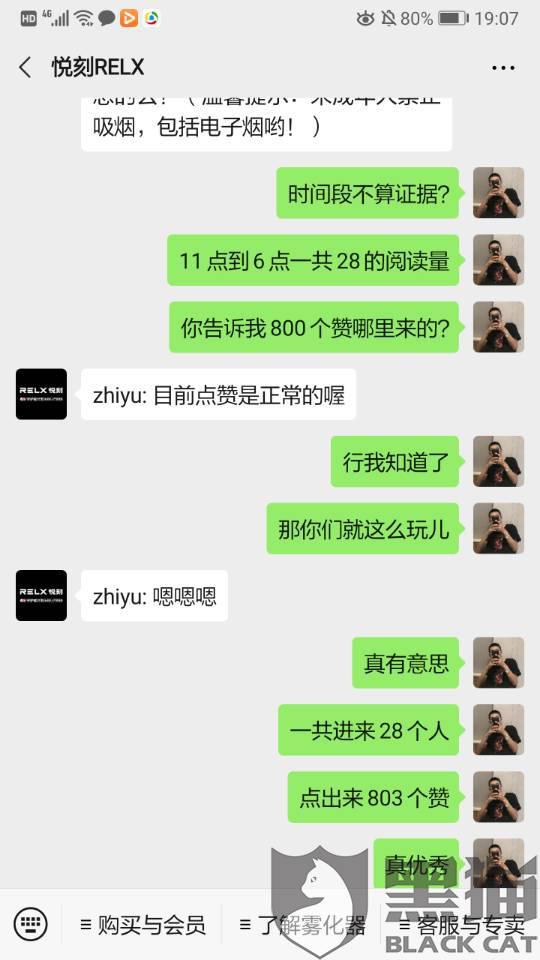

刷赞行为的“技术进化”与“伪装术”让辨别变得愈发复杂。早期的刷赞依赖简单的机器程序,短时间内集中产生大量虚假点赞,数据痕迹明显,容易被平台识别。但如今的刷赞产业链已形成“专业化分工”:从“养号”(通过长期模拟真实用户行为积累账号权重)到“精准投放”(根据目标用户画像匹配水军账号),再到“数据清洗”(通过分散IP、模拟真实点击间隔规避算法监测),每一步都力求“以假乱真”。更有甚者,利用“真人水军”——通过兼职平台招募真实用户完成点赞、评论、转发等全套动作,让虚假流量在行为序列上与真实用户高度重合。这些手段使得“80万点赞”的数据曲线看似符合自然增长规律,实则可能暗藏灰黑产的操控痕迹。

“80万点赞”为何成为刷赞行为的“高危目标”?这与平台算法逻辑、内容传播特性及商业利益驱动密切相关。一方面,多数平台的推荐机制仍将点赞量作为核心权重指标之一,高点赞内容更容易获得流量倾斜,形成“数据越好—流量越多—收益越高”的正循环。这种机制下,80万点赞作为一个“里程碑式”的数字,不仅能显著提升内容曝光度,还能为创作者带来商业合作、品牌溢价等实际收益,成为部分创作者铤而走险的“目标阈值”。另一方面,热点事件、明星内容、情绪化话题等内容类型,天然具备高互动潜力,更容易被刷赞团伙盯上——他们通过伪造“集体共鸣”的假象,诱导真实用户跟风点赞,进一步放大数据泡沫。当真实用户的“羊群效应”与虚假流量的“精准投放”结合,80万点赞的“真实性”便蒙上了阴影。

刷赞行为对内容生态的破坏是系统性的,其危害远超“数据造假”本身。对平台而言,虚假流量扭曲了内容评价体系:当低质内容通过刷赞获得80万点赞并占据推荐位,优质内容却被淹没,算法推荐的公信力将逐渐瓦解,用户最终用“卸载”投票。对用户而言,长期暴露在虚假数据环境中,会导致“信任疲劳”——看到80万点赞时,第一反应不再是“内容真好”,而是“是否在刷赞”,这种对数据的普遍怀疑,会侵蚀用户与平台之间的信任纽带。对创作者而言,刷赞看似“捷径”,实则饮鸩止渴:依赖虚假流量获得的关注难以转化为忠实粉丝,一旦平台启动数据核查,轻则限流降权,重则账号封禁;更严重的是,当整个行业陷入“数据竞赛”,真正沉下心做内容的创作者会被“劣币驱逐”,最终导致内容生态的同质化与空心化。

面对刷赞行为的隐蔽性与危害性,平台与用户正在构建“双重防线”。平台方正从“事后打击”转向“事前预防+事中监测+事后治理”的全链路防控:通过建立多维度的数据异常模型(如点赞增速、用户行为序列、IP分布等),实时识别可疑流量;引入区块链技术对关键数据进行存证,确保数据不可篡改;对刷赞产业链进行法律追责,提高违规成本。例如,某头部平台已通过AI算法识别出“80万点赞”中存在30%的异常流量,及时拦截并封禁相关账号,避免了更大范围的数据污染。用户端的“理性滤镜”同样重要:真正优质的内容往往伴随着高评论率、高转发率和高完播率,而非单一的“80万点赞”;用户可通过查看评论区的互动质量(如评论是否具体、是否存在大量重复话术)、分析粉丝画像(如粉丝是否为僵尸号)等方式,辨别数据的真实性。当用户不再盲目崇拜“点赞数字”,刷赞行为的市场自然萎缩。

“80万点赞背后隐藏着刷赞行为吗?”这个问题的答案,或许永远没有非黑即白的定论,但它促使我们重新思考数据与内容的关系。在流量至上的时代,点赞本应是用户真实反馈的载体,却可能沦为商业博弈的工具。未来,内容生态的重构需要三方合力:平台需摆脱“唯数据论”的算法依赖,建立更科学的内容评价体系;创作者需回归内容本质,用价值而非流量赢得用户;用户需提升媒介素养,用理性判断取代盲目跟风。唯有如此,“80万点赞”才能重新成为“优质内容”的勋章,而非“数据泡沫”的注脚。当真实流量取代虚假数据,当内容价值回归核心位置,内容生态才能真正迎来健康可持续的发展。