Bilibili评论区刷赞现象的存在,早已不是秘密。作为国内年轻人聚集的头部视频社区,B站的评论区不仅是用户表达观点、互动交流的核心场域,更承载着内容生态的“温度计”与“晴雨表”功能。然而,当一条条评论下方的“点赞”数字出现异常增长——远超正常互动速度、内容高度重复甚至与视频主题无关时,“刷赞”这个略带灰色色彩的词汇,便频繁出现在用户的讨论中。那么,Bilibili评论区刷赞究竟有多常见?它为何会成为一种“潜规则”?又对平台生态产生了哪些深层次影响?

刷赞的普遍性,首先体现在其“无差别渗透”的特性上。无论是百万粉大UP主的热门视频,还是小众圈层的冷门内容,评论区刷赞的身影几乎无处不在。观察发现,高互动视频下,常有评论在发布后几分钟内便获得数十甚至上百点赞,但点赞用户的ID往往呈现明显的“机器特征”:纯数字组合、乱码字符,或是头像、简介高度雷同的“小号”。这些点赞行为与用户真实观看后的情感反馈脱节,形成了一种“数据泡沫”。更值得玩味的是,部分刷赞并非完全无目的——它可能服务于UP主的“数据焦虑”:在“点赞量=内容受欢迎度”的隐性评价体系中,评论区的高赞能间接提升视频的推荐权重,吸引更多自然流量;也可能用于“控评”目的:通过批量点赞特定评论,制造“主流观点”的假象,引导舆论走向。这种“按需定制”的刷赞服务,甚至已形成地下产业链,从“单条评论点赞”到“整页评论包赞”,价格从几元到几十元不等,操作门槛极低。

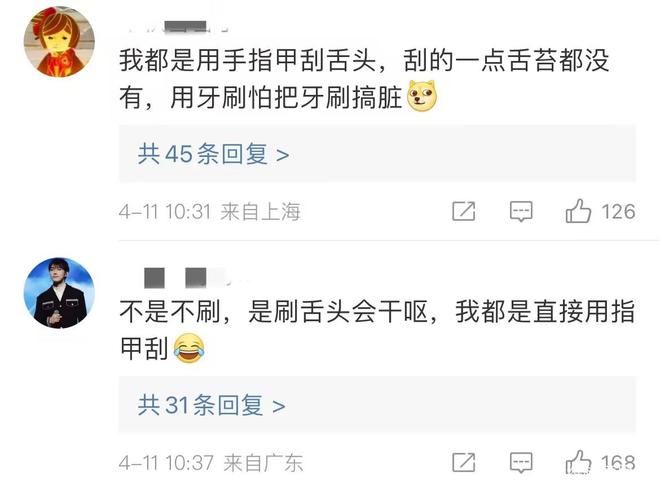

驱动刷赞现象蔓延的核心动力,源于数字内容生产中的“流量崇拜”与“评价异化”。在B站这样的内容平台,互动数据(点赞、投币、收藏、转发)不仅是衡量内容质量的直观指标,更与UP主的“创作激励”“商业合作”等现实利益直接挂钩。当“数据=收益”的逻辑被强化,部分创作者便开始寻求“捷径”。与此同时,普通用户也陷入“点赞焦虑”:一条评论能否被更多人看到,是否获得足够认同,往往取决于点赞数的多少。这种“数字认同感”的需求,催生了“互赞群”“刷赞软件”等灰色工具——用户通过加入群组或使用自动化脚本,为他人点赞换取“点赞券”,再兑换成自己评论的点赞量。这种“以量换量”的模式,让刷赞从个别行为演变成一种“集体无意识”,进一步加剧了评论区生态的失真。

刷赞的泛滥,直接冲击了B站评论区的核心价值——真实互动与情感连接。评论区的本质是用户对内容的二次创作与思想碰撞,一条有价值的评论,可能引发深度讨论、补充背景信息,甚至成为视频内容的“彩蛋”。但当刷赞充斥评论区,真实的声音被淹没在虚假的数字泡沫中:有意义的讨论沉底,无意义的“灌水”和“模板化评论”因高赞占据前排,用户获取有效信息的成本陡增。更严重的是,刷赞破坏了社区的信任机制——当用户无法判断评论的真实性,便会逐渐对评论区失去兴趣,转而成为“沉默的大多数”。这种“劣币驱逐良币”效应,最终会导致评论区从“思想广场”退化为“数据秀场”,与B站一直以来倡导的“弹幕文化”“社区共创”理念背道而驰。

面对刷赞乱象,B站并非无所作为,其治理逻辑也在不断迭代。早期平台主要依赖“人工审核+关键词过滤”,但面对海量评论和隐蔽的刷赞手段,效果有限。近年来,B站开始引入“AI算法识别”,通过分析点赞行为的时间规律、用户画像、设备指纹等数据,精准定位异常点赞行为。例如,同一IP短时间内对多条评论进行点赞、非活跃账号突然高频互动等,都会触发系统预警。同时,平台也在优化评论排序机制,将“时间排序”与“智能排序”结合,减少高赞评论的“霸屏”现象。然而,技术治理始终存在“道高一尺,魔高一丈”的困境——刷赞工具不断升级,通过模拟真人行为(如随机间隔、多样化评论内容)规避检测,地下产业链甚至开发出“防封号”的付费服务。这种“猫鼠游戏”让平台治理陷入持久战,更需要从“源头治理”入手,比如完善创作者评价体系,降低单一数据指标的权重,引导用户关注内容本身而非数字泡沫。

从更宏观的视角看,B站评论区刷赞现象,折射出整个内容行业在“流量经济”下的结构性矛盾。当平台、创作者、用户都陷入“数据崇拜”的循环中,真实的内容价值反而被边缘化。要破解这一困局,需要多方协同发力:平台需建立更科学的评价机制,让优质内容“不以数据论英雄”;创作者应回归创作初心,用优质内容吸引用户而非依赖“数据包装”;用户则需保持理性判断,拒绝“唯点赞论”,主动为真实、有价值的评论发声。唯有如此,B站的评论区才能摆脱“刷赞阴影”,重新成为年轻人思想碰撞、情感共鸣的精神家园。

评论区刷赞的常见性,既是技术发展下的衍生品,也是数字社区治理的试金石。它提醒我们:在流量至上的时代,守护真实的互动价值,比追逐冰冷的数字更重要。当一条评论的点赞不再代表认同,而只是算法中的一个参数时,我们失去的不仅是评论区的活力,更是人与人之间最珍贵的真诚连接。