在B站的内容生态中,点赞不仅是创作者衡量作品受欢迎度的直观指标,更直接影响着视频的推荐权重与流量分配。正因如此,各类“b站刷点赞工具”应运而生,宣称能快速提升视频数据,助力账号“起飞”。但这类工具真的能兑现承诺吗?其背后潜藏的安全风险又是否被用户真正重视?深入剖析b站刷点赞工具的安全性与有效性,不仅关乎创作者的账号安全,更折射出内容平台生态治理的深层命题。

关于b站刷点赞工具的“有效性”,需要从平台算法逻辑与数据价值两个维度拆解。 B站的推荐算法本质上是一个复杂的“数据质量评估体系”,点赞量仅是其中一项基础指标,算法更关注互动行为的“真实性”——比如点赞用户的画像是否与视频内容匹配、点赞行为是否伴随评论或转发、点赞时间分布是否符合用户日常活跃规律等。市面上常见的刷点赞工具多通过“机器批量操作”或“虚假账号矩阵”实现数据增长,这类行为往往呈现“高集中度、低关联性”的特征:例如短时间内大量匿名账号集中点赞,却无任何后续互动行为,或点赞用户的历史活跃记录完全空白。在算法的异常行为识别模型下,这类数据极易被标记为“无效互动”,不仅无法提升视频推荐量,反而可能因数据异常触发“降权机制”,导致视频自然流量下滑。此外,对创作者而言,虚假点赞带来的“数据幻觉”更具误导性——当创作者误判内容受欢迎度,可能持续输出不符合粉丝真实需求的内容,最终陷入“刷量-数据失真-内容偏离-粉丝流失”的恶性循环。

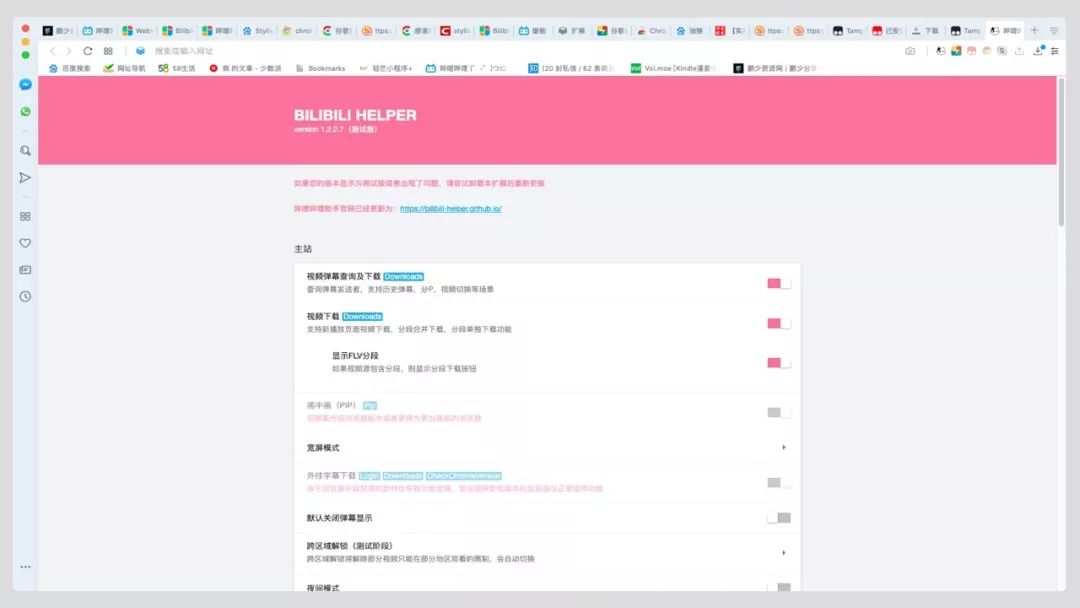

比“有效性”更值得警惕的,是b站刷点赞工具背后的“安全隐患”。 这类工具通常以“插件”“外挂”或“脚本”形式存在,其运行逻辑往往需要获取用户的部分账号权限。部分恶意工具会通过“伪装登录页”窃取用户账号密码,一旦账号被盗,不仅可能导致个人信息泄露,还可能被用于发布违规内容、实施诈骗等违法活动,最终让用户承担法律风险。更隐蔽的风险在于“数据窃取与二次利用”:用户在使用工具时,可能被强制收集浏览记录、关注列表、设备信息等敏感数据,这些数据或被打包出售给黑灰产产业链,或被用于精准推送诈骗信息。2023年某网络安全机构发布的报告显示,超过60%的“免费刷量工具”存在恶意代码,可长期潜伏在用户设备中,窃取银行账户、社交软件等关键信息。对于创作者而言,使用刷点赞工具还面临“账号封禁”的刚性风险——B站《社区公约》明确禁止“通过不正当手段提升内容数据”,对违规账号采取“限流、封禁、永久封禁”等阶梯处罚,一旦账号被标记,前期积累的内容与粉丝可能瞬间清零,损失远大于短期数据收益。

b站刷点赞工具的泛滥,本质上是内容创作焦虑与流量崇拜的畸形产物。 在B站“创作激励计划”“百大UP主”等机制的激励下,部分创作者将“数据”等同于“价值”,试图通过捷径实现“弯道超车”。然而,这种心态恰恰忽视了B站生态的核心竞争力——“真实用户连接”。平台数据显示,拥有高“点赞评论比”“粉丝互动率”的账号,往往更注重内容垂直度与用户共创:例如知识区UP主通过“评论区答疑”提升用户粘性,生活区创作者以“真实故事”引发情感共鸣,这类内容带来的自然互动,远非刷量工具可替代。更重要的是,B站用户群体对“真实性”的敏感度远高于其他平台——当用户发现视频点赞量与评论区热度、弹幕氛围严重不符时,不仅会降低对创作者的信任,还可能通过“举报”机制主动维护社区环境。这种“用户自发监督”的力量,使得刷量工具的“生存空间”被不断压缩。

面对b站刷点赞工具的诱惑,创作者与用户更需要建立“合规运营”与“理性判断”的双重认知。 对创作者而言,与其将精力投入高风险的“数据造假”,不如深耕内容本身:例如通过“选题调研工具”分析用户需求,优化视频封面与标题提升点击率,利用“直播互动”“粉丝群运营”增强用户归属感。B站官方也通过“创作成长中心”提供数据诊断、流量扶持等合规服务,帮助创作者找到内容短板。对普通用户而言,需警惕“数据崇拜”的陷阱:当看到某视频点赞量远超同类内容却无有效互动时,不妨多关注“评论区的深度讨论”“UP主的历史更新频率”,这些更能反映内容的真实价值。从平台治理角度看,B站近年来持续升级算法模型,通过“AI行为识别”“多维度数据交叉验证”等技术手段打击刷量行为,同时通过“创作者诚信档案”建立长期监管机制,这种“技术+制度”的双重约束,正在让刷量工具失去生存土壤。

b站刷点赞工具或许能在数据上制造虚假繁荣,却无法为创作者带来真正的粉丝粘性与商业价值。在B站持续优化算法、强化内容审核的当下,唯有回归创作初心,用优质内容打动用户,才是账号长久发展的正道。而对普通用户而言,识别虚假数据、拒绝流量造假,共同守护真实互动的社区环境,才是对内容生态最好的支持。