Python作为当下最受欢迎的编程语言之一,凭借其简洁的语法、丰富的库生态和强大的自动化能力,被广泛应用于各类工具开发,其中“QQ刷赞工具”便是备受争议的一类。这类工具通常以Python为核心,通过模拟用户操作或调用接口实现QQ空间、QQ群等场景下的点赞功能,不少用户对其“好用性”抱有好奇——它究竟是否如宣传般高效?又是否值得尝试?事实上,Python QQ刷赞工具的“好用”需从技术可行性、平台风险、使用价值等多维度辩证看待,其表象的便捷性与实质的隐患形成鲜明对比,远非理想中的“效率神器”。

从技术实现看:“自动化”表象下的脆弱性

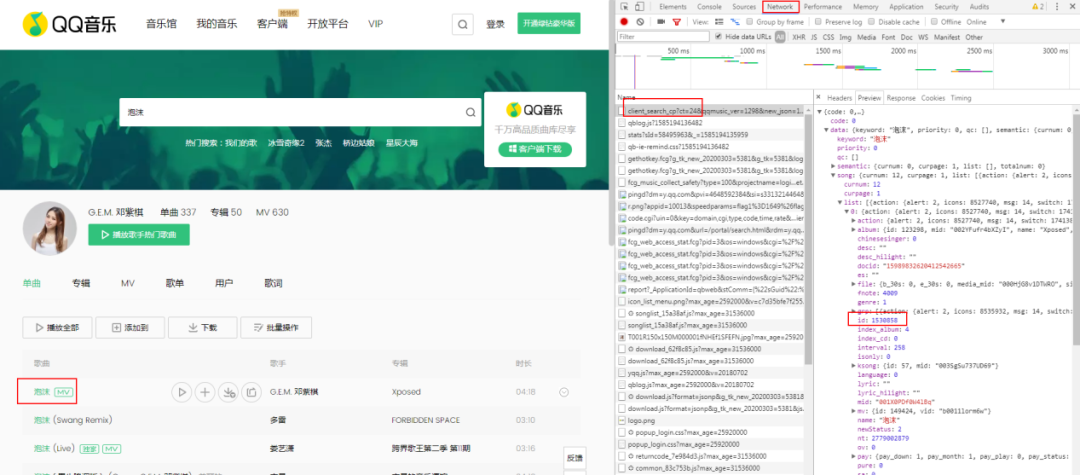

Python QQ刷赞工具的“好用”感知,首先源于其技术层面的自动化能力。开发者通常利用Python的requests库模拟HTTP请求,或借助Selenium、PyAutoGUI等工具实现图形界面自动化,通过分析QQ的点赞接口、登录态验证等逻辑,编写脚本批量完成点赞操作。理论上,这类工具可24小时不间断运行,单账号每分钟可完成数十次点赞,效率远超人工。

然而,这种“好用”建立在技术对抗的基础上,且极为脆弱。腾讯作为头部互联网企业,其产品拥有成熟的风控体系:QQ的登录态会检测设备指纹、操作频率、地理位置异常;点赞行为会分析用户画像匹配度(如陌生人频繁互赞)、时间分布规律(如深夜高频点赞)等。一旦脚本触发风控规则,轻则账号被临时限制点赞功能,重则触发异地登录异常、设备封禁,甚至关联至用户其他腾讯系产品。此外,QQ的接口会不定期更新,开发者需持续维护脚本,否则工具将迅速失效——这种“用即坏”的特性,使其稳定性远不如宣传的“一键永动”。

从平台规则看:“数据造假”触碰合规红线

更核心的矛盾在于,Python QQ刷赞工具的“好用”本质是建立在违反平台规则与法律法规之上。根据《腾讯QQ软件许可及服务协议》,用户不得使用“外挂、插件、外置程序”等干扰产品正常运行,刷赞行为属于典型的“数据造假”,破坏了平台的内容生态公平性。2022年网信办发布的《互联网信息服务算法推荐管理规定》明确要求,不得利用算法虚假点赞、流量造假,QQ作为社交平台,对刷赞行为的打击从未松懈。

实践中,腾讯通过AI行为分析、用户举报机制等手段,已形成“事中拦截+事后追溯”的闭环。曾有开发者因售卖QQ刷赞工具被以“非法经营罪”起诉,用户账号因批量刷赞被永久封禁的案例也屡见不鲜。这种“用即违规”的特性,使得工具的“好用”代价极高——短暂的虚假数据背后,可能是账号价值归零的严重后果。

从使用价值看:“虚假繁荣”难掩长期损耗

部分用户追求Python QQ刷赞工具,本质是希望通过“数据包装”提升内容曝光度,吸引更多真实用户。但这种逻辑在实践中往往适得其反。QQ的推荐算法基于用户真实互动行为(如点赞、评论、分享)的权重,刷赞产生的虚假数据会干扰算法判断,导致优质内容被“劣质数据”淹没,反而降低自然流量曝光。

更重要的是,社交关系的核心是“真实信任”。当用户发现某条动态的数百个点赞者全是陌生账号、无任何互动痕迹时,不仅不会产生“内容优质”的认知,反而会对账号主产生“虚假营销”的负面印象,损害长期积累的社交信任。这种“数据越好看,信任越崩塌”的悖论,使得刷赞带来的“价值”只是昙花一现,与内容创作者追求的“可持续影响力”背道而驰。

替代方案:Python在合规场景下的真正价值

Python作为工具语言,其“好用”不应体现在违规操作上,而应在合规场景释放潜力。例如,Python可帮助用户分析QQ空间点赞数据,通过pandas库整理互动用户画像,找出核心粉丝群体;或开发自动化回复脚本,对真实点赞用户发送感谢消息,提升用户粘性;甚至结合自然语言处理技术,分析评论内容优化内容方向。这些应用既能提升运营效率,又符合平台规则,才是Python在社交场景中的“正确打开方式”。

归根结底,Python QQ刷赞工具的“好用”是一个伪命题——它以牺牲账号安全、违反平台规则、透支社交信任为代价,换来的虚假数据毫无实际价值。对于真正追求内容传播与社交连接的用户而言,与其依赖暗藏风险的“捷径”,不如将精力放在优质内容创作与真实用户互动上。技术的价值在于赋能而非投机,唯有合规使用工具,才能在数字社交中构建真正的“长效竞争力”。