QQ个性标签作为用户在社交场景中展示个性、传递兴趣的核心载体,其点赞数常被视为“受欢迎度”与“社交价值”的直观体现。近年来,各类“QQ个性标签刷赞平台”如雨后春笋般涌现,宣称能快速提升标签热度、打造“高人气”形象。但这类平台真的有效吗?需穿透“点赞数”的表象,从数据价值、社交本质、风险成本等多维度拆解其真实效用。

QQ个性标签刷赞平台的核心逻辑,本质是“数据制造”而非“价值创造”。这类平台通常通过两种方式运作:一是人工模拟真实用户点赞,依托兼职团队或“养号”矩阵完成批量操作;二是技术手段模拟客户端行为,通过脚本或插件实现自动化点赞。它们以“秒到赞”“无痕刷赞”“排名提升”为卖点,迎合用户对“即时满足”的需求。然而,这种“制造”的点赞数据,与真实社交场景中的互动存在本质区别——前者是冰冷的数字堆砌,后者则是基于情感共鸣、兴趣契合的真实反馈。当用户为标签下突然增长的点赞数沾沾自喜时,往往忽略了数据背后“无互动、无连接、无留存”的空洞本质。

从数据维度看,刷赞平台确实能实现“点赞数”的短期提升,但这种“有效”仅停留在表面数字的游戏。QQ个性标签的排序机制虽受点赞数影响,但并非唯一指标,平台更会综合标签的互动率、评论质量、用户活跃度等维度。刷赞行为极易触发系统风控:短时间内异常增长的点赞数,会被算法标记为“非自然流量”,轻则导致标签热度降权,重则触发账号限流甚至封禁。更重要的是,虚假点赞无法转化为真实的社交资产——一个拥有上千点赞却零评论的标签,在他人眼中更像是一场“自导自演”的闹剧,反而可能暴露用户对“社交认可”的过度渴求,降低形象可信度。

价值层面的“无效”,才是刷赞平台最致命的短板。社交的核心是“人与人的连接”,而个性标签的价值在于通过真实表达吸引同频者,构建有意义的社交关系。刷赞制造的“虚假繁荣”,本质上是用数据泡沫掩盖真实社交能力的缺失。当用户习惯于用“购买”的点赞替代真实的兴趣分享、用“包装”的热度掩盖个性的平庸,便陷入了“数据依赖”的陷阱——他们逐渐忘记如何通过真诚的表达吸引他人,反而沉迷于数字游戏带来的短暂满足感。这种“有效”不仅无法提升用户的社交质量,反而可能加剧社交焦虑:为了维持虚假的热度,用户需要不断购买点赞,陷入“刷赞—焦虑—再刷赞”的恶性循环,最终在真实的社交场景中愈发笨拙。

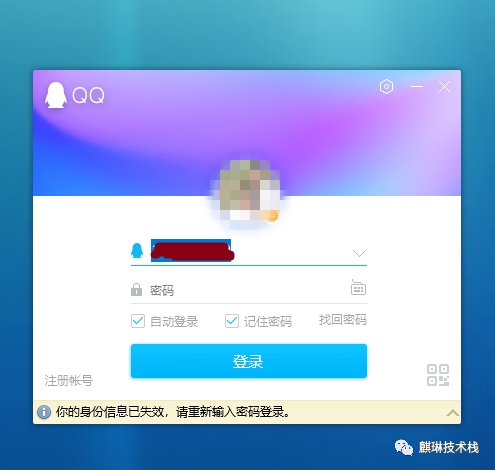

风险与成本的不可控性,进一步削弱了刷赞平台的“有效性”。这类平台往往以“低价”“快速”吸引用户,却在背后隐藏多重隐患:一是账号安全风险,部分平台要求用户提供QQ账号密码或扫码授权,存在盗号、信息泄露的风险;二是资金安全风险,刷赞服务多为非正规交易,用户可能遭遇付款后服务消失、恶意扣费等问题;三是社交信任成本,一旦刷赞行为暴露,用户不仅会失去他人的信任,更可能被贴上“虚伪”“急功近利”的标签,对长期社交形象造成不可逆的损害。这些风险与成本,远非“点赞数”的短期提升所能弥补,使得刷赞平台的“有效”显得得不偿失。

从趋势看,社交平台对“真实互动”的重视,正在让刷赞平台逐渐失去生存土壤。近年来,QQ等社交平台持续优化算法,强化对异常流量、虚假互动的打击力度,同时通过“兴趣社群”“动态推荐”等功能,鼓励用户基于真实内容进行连接。用户对“社交质量”的需求也在提升——越来越多的人开始意识到,个性标签的价值不在于“有多少人点赞”,而在于“是否找到了懂自己的人”。在这种趋势下,刷赞平台的“有效”空间被不断压缩,其本质是社交焦虑的变现,而非真实社交的助力。与其依赖刷赞平台制造虚假热度,不如将精力投入到真实的内容创作与真诚的社交互动中——用真实的兴趣分享吸引同频者,用有温度的互动建立深度连接,这才是个性标签真正的价值所在。

归根结底,QQ个性标签刷赞平台的“有效”是一种短期的、表面的幻觉,其背后是数据泡沫、社交空心化与多重风险的叠加。真正的社交价值,从来不是“购买”而来的点赞数,而是通过真实表达、真诚互动构建的信任与共鸣。用户需警惕“数据至上”的陷阱,回归社交的本质——用个性标签传递真实的自己,用真诚的互动连接真实的世界,这才是让个性标签“真正有效”的唯一路径。