在QQ社交生态中,“QQ免费刷赞子豪”这类工具曾一度被部分用户视为快速提升社交影响力的捷径,但其“有效性”始终存在争议。要判断这类工具是否真的有效,需从技术原理、实际效果、平台风险及社交价值四个维度拆解——短期数据增长看似“有效”,但长期来看,其不仅无法带来真实社交价值,反而可能引发账号安全与信任危机,本质上是“无效”且有害的尝试。

一、“免费刷赞”的技术原理:短期数据堆砌的伪命题

所谓“QQ免费刷赞子豪”,通常指通过第三方脚本、平台漏洞或模拟器技术,实现QQ空间动态、相册、说说等内容自动获取点赞的工具或服务。其技术核心多为两种路径:一是利用旧版本QQ客户端或网页端的接口漏洞,通过批量虚拟账号模拟用户点击行为;二是通过“养号”池积累僵尸账号,再由用户触发指令将这些账号的点赞集中投送至目标内容。

从技术实现看,这类工具确实能在短时间内(如几分钟至几小时内)让点赞数从个位数飙升至数百甚至上千,形成“数据繁荣”的假象。但这种“有效”仅停留在数字层面:点赞来源的账号多为无头像、无动态、无好友的“三无僵尸号”,或长期处于异常登录状态的违规账号。腾讯QQ平台早已建立完善的反作弊系统,通过行为特征分析(如点赞频率异常、账号IP集中、设备指纹重复等)可快速识别非自然点赞行为,一旦被判定为刷赞,相关内容会被隐藏、点赞数清零,甚至触发账号限制功能——这种“短期有效”本质是平台的“容忍漏洞”,而非工具本身的真正价值。

二、用户真实体验:数据泡沫下的社交价值归零

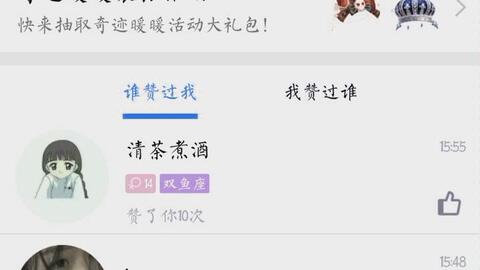

许多尝试“QQ免费刷赞子豪”的用户最终会陷入“数据狂欢后的失落”。某社交平台用户分享案例显示,其使用某款“子豪系”刷赞工具后,QQ空间一条普通动态的点赞数在10分钟内从5个增至800个,但后续发现,80%的点赞账号无法点击进入主页,或主页仅显示“该用户不存在”。更关键的是,这些僵尸号从未与目标内容产生任何互动——没有评论、没有转发、没有二次传播,点赞数沦为纯粹的“数字装饰”。

社交的核心是人与人的连接,而非冰冷的数字堆砌。在真实社交场景中,高互动率(评论、转发、私聊)比高点赞数更能体现内容质量。而“免费刷赞”带来的虚假数据,不仅无法转化为实际社交价值(如扩大人脉、促进交流),反而可能让用户陷入“数据依赖症”——过度关注点赞数量而非内容创作,最终偏离社交的本质。正如某互联网社交分析师所言:“刷赞就像给气球打气,看起来膨胀了,轻轻一碰就会爆炸,留下的只有空壳。”

三、平台监管与安全风险:账号“失守”的隐形代价

“QQ免费刷赞子豪”的“免费”背后,往往隐藏着更高的安全成本。这类工具通常需要用户登录QQ账号授权,或要求输入QQ号与密码进行“批量操作”,实则暗藏木马程序或账号盗取风险。2023年腾讯安全报告显示,因使用第三方刷赞工具导致的账号被盗事件占比达17%,远超其他类型诈骗。用户以为“免费获取了点赞”,实则可能永久失去账号控制权,甚至被利用进行诈骗、传播不良信息等违法活动。

此外,腾讯对刷赞行为的打击力度持续升级。根据《QQ软件许可及服务协议》第7条,严禁用户使用外挂、插件、第三方工具等进行非正常操作,违者将视情节严重程度处以功能限制、短期封禁乃至永久封号。某高校学生曾因使用“子豪刷赞”工具为班级拉票,导致整个班级QQ群被临时封禁3天,影响正常沟通。这种“得不偿失”的案例,恰恰印证了刷赞工具的“无效性”——用账号安全换取虚假数据,本质是饮鸩止渴。

四、替代方案:回归内容创作才是长期“有效”之道

与其纠结“QQ免费刷赞子豪是否有效”,不如思考如何通过正当途径提升社交影响力。真实有效的“点赞”,永远源于优质内容与真诚互动。例如,在QQ空间分享生活感悟、行业干货,或发起有话题性的互动讨论,能吸引真正志同道合的用户关注;通过群聊、私聊与好友保持深度沟通,自然能获得更多真实点赞与反馈。这些互动虽然无法在短时间内“刷”出高数据,但积累的是真实的社交关系与个人品牌,其价值远超虚假点赞。

正如QQ官方在“健康社交倡议”中强调:“社交的意义在于连接,而非攀比。”数据显示,2023年QQ平台互动率最高的内容中,90%以上为原创图文、生活记录或深度观点,而非依赖工具刷赞的“流量爆款”。这印证了一个朴素的道理:真正的“有效”,是让内容打动人心,而非让数据欺骗眼睛。

“QQ免费刷赞子豪”的“有效性”,本质上是对社交价值的误读——它用短期数据泡沫掩盖了长期社交风险,用虚假繁荣替代了真实连接。对于QQ用户而言,与其寄希望于这类工具,不如将精力放在内容创作与真诚互动上:唯有真实的社交关系与有价值的输出,才能让点赞数真正成为社交影响力的见证,而非账号安全的“催命符”。社交的本质永远是“人”,而非“数据”,放弃捷径,回归真实,才是长期有效的社交之道。