在QQ这个伴随零零后成长的社交平台上,“点赞”早已超越简单的互动符号,成为社交形象与人际连接的量化标尺。随之衍生的“QQ免费刷赞”服务,试图以零成本方式撬动这一标尺,但对作为数字原住民的零零后而言,这种“捷径”是否真能奏效,或许需要从社交逻辑、心理需求与平台生态的多重维度重新审视。

QQ免费刷赞的底层逻辑:虚假流量与真实需求的错位

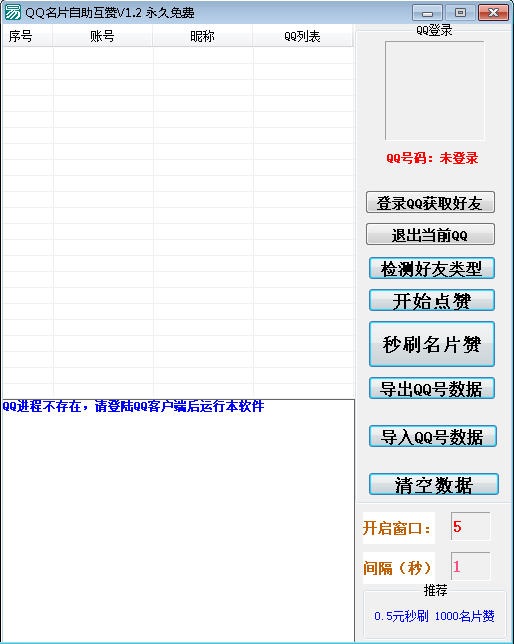

所谓“QQ免费刷赞”,本质是通过第三方工具或平台,模拟人工或机器操作,为用户的空间动态、说说、照片等虚拟内容批量增加点赞数。其运作逻辑直击人性弱点:在社交场景中,高点赞数被潜意识等同于“高人气”“高价值”,尤其对处于社交敏感期的青少年而言,点赞数可能直接影响其在群体中的“话语权”与“存在感”。然而,这种“免费”服务的背后往往暗藏成本——或是诱导用户分享账号权限,导致隐私泄露;或是通过植入恶意代码窃取个人信息,甚至为后续付费引流埋下伏笔。从价值创造角度看,QQ免费刷赞提供的仅是“数据幻觉”,而非真实的社交认同,这与零零后追求“真实连接”的底层需求存在根本性错位。

零零后的社交画像:拒绝“人设表演”,渴望“真实共鸣”

作为互联网原住民,零零后的社交认知远超前辈。他们成长于信息爆炸时代,对“虚假流量”有着天然的敏感度——他们能轻易分辨出“僵尸粉”与“真人互动”,更反感为了数据而进行的“人设表演”。在QQ社交生态中,零零后的核心诉求并非“点赞数”的数字堆砌,而是“被看见”与“被理解”的真实共鸣。例如,他们会为一条精心创作的动态获得10条真诚评论而欣喜,却对100条刷来的“赞”毫无感觉;更倾向于在“QQ群”“兴趣部落”等小圈子中建立深度连接,而非追求广场式的“虚假繁荣”。这种对“真实”的执着,让QQ免费刷赞的“有效性”在零零后群体中大打折扣——他们需要的不是“看起来很受欢迎”,而是“真的被在乎”。

熟人社交场景下的“无效性”:点赞背后的“关系滤镜”

QQ的核心场景之一是熟人社交,用户的好友列表多为现实生活中的同学、朋友、家人。在这种强关系链中,点赞行为往往承载着社交信号:一条动态获得好友点赞,意味着“我关注你的生活”“我认同你的观点”。而QQ免费刷赞带来的点赞,大多来自陌生账号或“僵尸号”,在熟人社交的“关系滤镜”下,这种虚假点赞不仅无法提升社交形象,反而可能引发质疑——“为什么我的好友里突然多了这么多不认识的人?”“是不是账号被盗了?”更甚者,过度追求刷赞可能被贴上“虚荣”“不真实”的标签,反而损害社交信任。对零零后而言,熟人社交中的“有效点赞”,必然来自真实的人际互动,而非冰冷的数字游戏。

平台风控与数据异化的双重挤压:刷赞空间的持续萎缩

近年来,QQ平台对异常点赞行为的打击力度不断升级。通过AI算法识别、用户行为分析等技术手段,平台能轻易检测出“短时间内大量异常点赞”“非活跃账号集中点赞”等作弊行为,轻则删除虚假点赞,重则限制账号功能。这种技术围剿让QQ免费刷赞的“成功率”大幅降低——即便暂时获得虚假点赞,也可能在短时间内被系统清理,最终沦为“无用功”。同时,数据异化也让刷赞失去意义:当点赞数可以“刷”出来,其作为“社交货币”的价值便被稀释。零零后对此有着清醒认知:“如果点赞都能造假,那还有什么意义?”这种对“数据真实性”的集体反思,进一步压缩了QQ免费刷赞的生存空间。

从“数据焦虑”到“内容回归”:零零后的社交价值转向

更深层次看,QQ免费刷赞对零零后的“无效性”,折射出年轻一代社交价值观的变革。过去,社交平台曾陷入“数据至上”的怪圈——点赞数、粉丝数成为衡量社交成功的唯一标准,催生了一批“数据焦虑者”。但零零后正在打破这种单一评价体系:他们更看重内容本身的质量,而非数据的堆砌;更在意互动的深度,而非数量的多少。例如,在QQ空间,一条引发深度讨论的动态,即使点赞数不高,也可能被视为“优质内容”;而一条仅靠刷赞获得高数据的动态,则可能被调侃为“自嗨式表演”。这种从“数据焦虑”到“内容回归”的转变,让QQ免费刷赞失去了存在的土壤——当年轻人不再为数字买单,虚假流量的“有效性”自然荡然无存。

归根结底,QQ免费刷赞对零零后的“无效性”,本质是真实社交需求与虚假流量供给之间的必然冲突。在这个信息过载却渴望真诚的时代,零零后用行动证明:社交的本质不是“看起来很热闹”,而是“真的懂彼此”。或许,当QQ平台能更精准地匹配真实社交需求,当用户能更坦然地放下数据包袱,点赞才能回归其最初的温度——一句“我看到了”,胜过千篇一律的虚假繁荣。