“186代刷赞”这一服务标签,看似是社交数据优化领域的细分产品,实则折射出当下社交经济中个体与平台、真实与虚拟的复杂博弈。它并非简单的“买点赞”,而是以186为基准的标准化社交数据增值服务,通过精准匹配需求方(个人/商家)与供给方(刷量团队),为社交账号的“可见性”与“影响力”提供短期解决方案。要理解这一服务的本质,需从其核心逻辑、应用场景、行业生态及现实挑战多维度拆解,方能看清其背后隐藏的社交需求与平台规则之间的张力。

一、从“代刷赞”到“186代刷赞”:服务的标准化与场景化锚定

“代刷赞”作为社交数据服务的衍生品,早已不是新鲜事物。其核心逻辑是通过人工或技术手段,为用户在社交媒体平台(如微信朋友圈、微博、抖音、小红书等)发布的动态、视频、图文等内容增加点赞数量,从而提升内容的“社交热度”与“账号权重”。而“186代刷赞”中的“186”,并非随机数字,而是服务供给方对市场需求的高度提炼——它可能是186元的基础套餐价格(对应186个赞、1860个赞等不同数量级),也可能是针对特定场景(如朋友圈生日动态、新品推广初期)的标准化服务包。

这种数字锚定并非偶然。在社交数据消费市场中,用户对“数量”存在明确的心理阈值:低于50个赞显得“冷清”,超过1000个赞又可能引发“虚假”质疑,而186这个介于“中等热度”与“合理增长”之间的数字,恰好满足了多数用户“既要面子、又要避免风险”的需求。供给方通过将服务拆解为“186/1860/18600”等梯度套餐,既降低了用户的决策成本,也实现了服务的规模化复制——这正是“186代刷赞”从通用代刷服务中分化出来的关键原因。

二、谁在为“186代刷赞”买单?需求背后的社交资本逻辑

购买“186代刷赞”的用户画像远比想象中多元,其核心动机可归结为“社交资本”的短期积累。

对个人用户而言,点赞量是“社交认同”最直观的量化指标。例如,朋友圈的生日动态若仅有寥寥数个赞,容易让用户产生“被忽视”的失落感;而通过“186代刷赞”获得50-200个不等的点赞,既能营造“朋友关心”的温暖氛围,又不会因过度夸张引发怀疑。对微商、电商卖家等商业用户而言,“186代刷赞”则是“信任背书”的低成本工具——产品详情页或推广动态下堆积的点赞,能向潜在客户传递“热销”“受欢迎”的信号,直接提升转化率。有从业者透露,其客户中约60%是中小微商,他们普遍认为“186个赞带来的信任感,远胜于10条文字好评”。

更深层次看,这种需求折射出社交平台算法逻辑下的“数据焦虑”。无论是微信的“看一看”推荐机制,还是抖音的“完播率+互动量”加权算法,点赞量都是衡量内容价值的核心指标之一。当真实互动无法满足算法对“初始热度”的要求时,用户便会转向“186代刷赞”这类“启动资金”,以期撬动平台的自然流量推荐——这本质上是一种“用数据换曝光”的投机策略,却也是当下社交生态中无奈的现实选择。

三、“186代刷赞”的运作生态:从灰色链条到“技术包装”

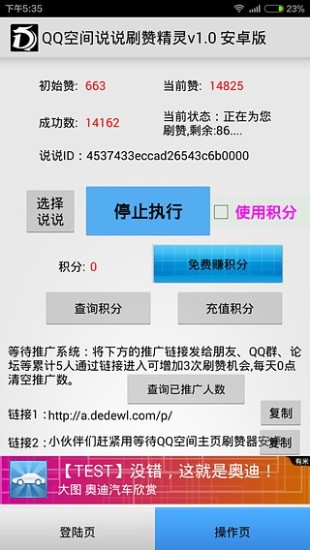

“186代刷赞”服务的背后,是一条分工明确的灰色产业链。上游是“号源提供商”,通过批量注册虚拟账号、收购闲置账号或利用境外手机号注册,构建庞大的“真人账号池”;中游是“流量分发平台”,通过小程序、QQ群、Telegram频道等渠道,将用户需求与下游“刷手”匹配,并开发防检测系统(如模拟真实用户点击轨迹、随机切换IP地址);下游则是“刷手”——他们可能是兼职的学生、宝妈,也可能是专职的“数据民工”,通过人工或脚本软件完成点赞任务,每单报酬低至0.1元。

值得注意的是,为规避平台监管,“186代刷赞”供给方 increasingly 打出“真实用户互动”的旗号。他们宣称“点赞均来自活跃真人账号,非机器刷量”,甚至提供“点赞用户画像定制”(如指定性别、地区、年龄层)。然而,这种“真实”往往经不起推敲:多数“真人账号”实为养号阶段的“傀儡号”,无日常社交行为,仅用于完成点赞任务;而“定制化画像”则通过批量注册对应特征账号实现,本质上仍是虚假数据。这种“技术包装”不仅让普通用户难以辨别,甚至让部分商家产生“数据真实有效”的错觉,进一步助长了服务的市场需求。

四、挑战与隐忧:当“186代刷赞”触碰平台规则与社交伦理

尽管“186代刷赞”满足了部分用户的短期需求,但其背后隐藏的风险不容忽视。

首当其冲的是平台规则风险。微信、微博、抖音等平台均明确禁止“刷量”行为,并开发了相应的检测算法。一旦被判定为异常点赞,轻则删除虚假数据、降低账号权重,重则封禁功能甚至封号。曾有用户因购买“186代刷赞”使朋友圈动态被系统标记“异常互动”,导致好友无法查看点赞列表,反而“弄巧成拙”。

其次是数据真实性的悖论。社交平台的核心价值在于连接真实用户,而“186代刷赞”制造的虚假点赞,本质上是对社交信任机制的破坏。当用户发现“热门内容”背后的点赞多为“水军”,平台的内容生态将逐渐沦为“数据泡沫”——用户对点赞量的信任度下降,平台算法的推荐准确性也会受影响,最终形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

更深层的隐忧在于社交价值观的扭曲。当“186个赞”成为衡量社交价值的标尺,用户便会陷入“数据攀比”的怪圈:为追求更高的点赞量,不惜购买“186代刷赞”甚至“18600代刷赞”,却忽视了内容本身的情感表达与价值传递。这种“重数据轻内容”的倾向,与社交平台“连接人与人”的初心背道而驰,也让“186代刷赞”这类服务沦为社交异化的催化剂。

五、未来趋势:从“数据造假”到“真实互动赋能”的转型可能?

随着平台监管趋严和用户理性提升,“186代刷赞”这类纯数据造假服务正面临生存危机。但社交数据服务的需求不会消失,其未来或向“真实互动赋能”转型——即通过策划优质内容、匹配真实用户互动,而非单纯制造虚假数据,帮助用户提升社交影响力。

例如,部分服务商已开始尝试“内容+数据”打包服务:先为用户分析其社交账号定位,策划符合其人设的内容(如朋友圈文案、短视频脚本),再通过“186代刷赞”作为初始流量“助推器”,吸引真实用户参与互动。这种模式虽然仍带有“数据启动”的痕迹,但核心已转向“内容价值挖掘”,或许能在合规与需求之间找到平衡点。

此外,去中心化社交平台的兴起也可能改变“186代刷赞”的生存土壤。若未来社交平台不再将点赞量作为核心推荐指标,用户对“刷赞”的需求自然会下降。但在此之前,“186代刷赞”仍将在灰色地带游走,成为社交经济中一个难以割舍的“畸形产物”。

“186代刷赞”的热销,既是社交平台算法逻辑的必然结果,也是用户对社交认同的渴求在数据时代的扭曲映射。它像一面镜子,照见了社交生态中的功利与焦虑,也折射出真实连接的稀缺。或许,当用户不再沉迷于“186个赞”的数字游戏,转而关注内容本身能否传递情感、引发共鸣时,“186代刷赞”这类服务才会真正失去生存的土壤——而这,或许才是社交回归本真的开始。