2015年,当QQ说说成为年轻人社交表达的“主阵地”,一条说说下的点赞数悄然成了衡量内容热度的隐形标尺。在这种背景下,“QQ说说刷赞是否可行”成为不少用户心中的疑问——它究竟是技术可达的捷径,还是规则与风险交织的伪命题?要回答这个问题,需回到2015年的社交生态、技术条件与用户心理,拆解“刷赞”这一行为背后的逻辑链条。

2015年的QQ说说,本质上是社交认同的“浓缩符号”。彼时,QQ用户以95后、00后学生群体为主,他们通过说说分享生活片段、情绪表达,而点赞数直接关联着“被看见”的程度。一条说说获得几十个赞,意味着至少有几十个好友关注到你的动态;若破百,甚至能在班级、社交圈形成“话题效应”。这种社交货币属性,催生了“点赞焦虑”——用户不仅希望内容被认可,更渴望通过数字证明自己的社交价值。于是,“刷赞”作为满足这种需求的“灰色手段”,开始在隐秘的角落滋生。当时的QQ群、贴吧里,“QQ说说刷赞”“专业点赞团队”的广告屡见不鲜,价格从1元10个赞到50元1000赞不等,形成了初级的“点赞产业链”。

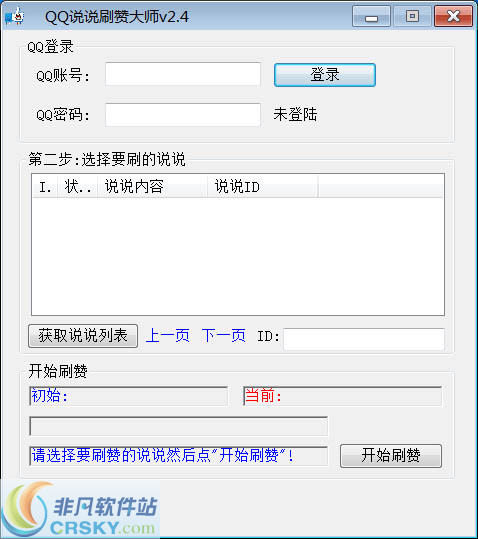

从技术可行性看,2015年的QQ系统对刷赞的监测能力尚未成熟,这为“刷赞”提供了操作空间。彼时,QQ的社交数据审核更多依赖“人工+简单算法”,主要针对明显的异常行为(如同一账号短时间内给数千条说说点赞)。而第三方刷赞工具正是利用了这一点:通过模拟人工操作(随机间隔、不同点赞路径),或利用小号矩阵(批量注册的“僵尸号”分散点赞),规避系统的初步筛查。例如,一些工具会提示“每次点赞间隔5-10秒,模拟真实用户浏览”,甚至能选择“好友可见分组”,让点赞记录看起来更自然。此外,2015年QQ的移动端体验尚未完全覆盖所有用户,部分操作仍依赖PC端,而PC端的IP地址相对固定,反而让“切换IP”成为规避检测的简单手段——技术门槛的低洼,让“刷赞”在短期内显得“可行”。

然而,“可行”的背后是平台规则与用户风险的暗礁。腾讯对QQ刷赞的态度始终明确:违反《腾讯软件许可及服务协议》,属于“恶意刷量”行为。2015年虽未掀起大规模封号潮,但已开始通过算法升级打击异常点赞。例如,系统会检测“同一IP下多账号集中点赞”“非好友时间段高频互动”等特征,一旦触发,轻则删除点赞记录,重则短期限制账号功能。更隐蔽的风险在于用户自身:刷赞依赖的第三方工具常携带木马病毒,导致账号密码泄露;而一旦被好友发现“虚假点赞”,轻则被调侃“虚伪”,重则破坏社交信任——毕竟,2015年的社交关系仍以“熟人圈”为主,虚假数据无异于在真实的人际交往中埋下地雷。

更深层的矛盾在于,“刷赞”的价值与社交本质背道而驰。2015年的QQ说说,核心价值在于“真实互动”:好友的点赞是对内容的认可,评论区的讨论是情感的延伸。而刷赞制造的“虚假繁荣”,本质是用数字泡沫掩盖内容的空洞。一条无意义的吃喝玩乐说说,却因刷赞成为“热门”,不仅挤压了优质内容的曝光空间,更让用户陷入“点赞数字竞赛”——为了追求数据,放弃真实表达,最终背离社交平台“连接彼此”的初衷。这种“可行”的捷径,实则是饮鸩止渴的幻觉。

回望2015年,“QQ说说刷赞”的可行性,本质是特定社交生态下的阶段性产物:技术监管的滞后、用户认同的需求、社交货币的异化,共同构成了它“看似可行”的表象。但随着平台算法的完善(如2016年后QQ引入机器学习模型识别异常行为)、用户社交意识的成熟(更看重真实互动而非数字),这条“捷径”逐渐被堵死。真正的社交价值,从来不是点赞堆砌的数字,而是每一次真诚的表达与回应——这或许是2015年“刷赞热”留给我们的最深刻启示。