2015年手机版QQ的“刷赞”现象,本质上是移动互联网初期社交平台数据崇拜与用户虚荣心交织的产物。彼时,QQ空间作为年轻用户的核心社交场,“点赞数”不仅是内容受欢迎程度的直观体现,更被赋予了社交价值、个人魅力甚至人脉广度的隐性标签。在这种生态下,“刷赞”从边缘行为逐渐演变为一种半公开的“社交技能”,其背后既有用户对社交认可的渴求,也折射出平台规则与技术手段的博弈。

刷赞的核心驱动力:社交认可与数据焦虑的双重裹挟

2015年的手机QQ用户群体以“95后”和“00后”为主,他们正处于社交身份构建的关键期。QQ空间的“说说”“日志”“相册”等功能,成为他们展示生活、表达观点的主要窗口,而点赞数则成了量化“社交存在感”的最简指标。一条动态获得几十个赞,可能意味着朋友间的互动;上百个赞,则可能被解读为“人气王”的证明。这种数据反馈机制,催生了用户的“数据焦虑”——当看到同龄人动态的点赞数远超自己时,心理落差会驱使部分用户寻求“捷径”。此外,当时的校园文化、职场社交中,点赞数甚至被异化为“关系亲密度”的参照,进一步加剧了刷赞的需求。

2015年手机版QQ刷赞的实操路径:从互助到工具化的演变

在技术层面,2015年的手机QQ尚未像今日这般具备强大的反作弊机制,这为刷赞提供了操作空间。当时的刷赞方法主要分为三类:

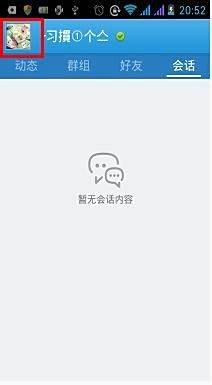

其一,QQ群互助链。这是最原始也最普遍的方式。用户会在各类“互赞群”“空间互助群”中发布自己的动态链接,群成员通过点击链接进入QQ空间并点赞,形成“你赞我赞、大家赞”的闭环。这类群组通常以“老乡群”“兴趣群”为名,实则沦为刷赞工具群,群规简单粗暴——“发动态必赞,不赞T出”。手机QQ的群聊功能在此过程中成为关键载体,其便捷的群文件转发、@全体成员等操作,让互助效率大幅提升。

其二,第三方插件与外挂。随着需求增长,部分开发者嗅到“商机”,推出针对手机QQ空间的刷赞软件。这类软件通常伪装成“空间助手”“赞神器”,通过模拟人工点击或调用API接口实现批量点赞。用户只需输入QQ号和密码,软件即可自动扫描好友动态并执行点赞操作。然而,这类工具存在巨大风险:不仅可能窃取用户隐私,导致账号被盗,还可能因频繁触发平台风控而被临时或永久封禁。2015年前后,QQ安全团队已开始打击此类工具,但技术对抗始终处于“道高一尺,魔高一丈”的循环中。

其三,QQ空间应用漏洞利用。部分技术型用户会利用QQ空间早期版本的API漏洞或页面逻辑缺陷,通过修改请求参数实现“无痕刷赞”。例如,在发布动态后,通过抓包工具截获点赞请求,并构造大量虚假请求包发送至服务器,短时间内即可将点赞数推至高位。这种方式对用户技术要求较高,仅在小范围技术圈内流传,但也反映出平台安全防护的滞后性。

刷赞的边界与代价:从“小聪明”到“大风险”

尽管刷赞在2015年的手机QQ用户中具有一定普遍性,但其本质上违反了平台规则,属于“灰色操作”。随着QQ安全策略的升级,刷赞的风险逐渐暴露:一方面,QQ在2015年多次更新版本,强化了对异常点赞行为的监测,例如通过分析点赞时间间隔、IP地址分布、用户行为轨迹等数据,识别出“机器点赞”并予以警告或封号;另一方面,用户自身也需付出代价——过度依赖刷赞会导致社交关系“空心化”,真实的互动被虚假数据掩盖,长期来看反而削弱了社交质量。更值得深思的是,当用户沉浸在“点赞数字游戏”中时,逐渐丧失了表达真实自我的动力,社交行为异化为对数据的追逐,这与QQ空间“记录生活”的初衷背道而驰。

从刷赞到真实互动:社交生态的必然进化

2015年的手机QQ刷赞现象,是移动互联网社交发展初期的缩影。彼时,平台规则尚不完善,用户对社交认知较为浅层,数据成为衡量价值的简单标尺。但随着社交生态的成熟,平台方开始更注重真实互动的质量——QQ在后续版本中优化了推荐算法,减少对“高赞内容”的过度曝光;用户也逐渐意识到,真正的社交认可源于深度交流而非冰冷的数字。如今回看,刷赞作为一种“时代产物”,其价值不在于方法本身,而在于揭示了社交行为中“形式”与“本质”的永恒博弈:当技术手段可以轻易伪造数据时,回归真实、真诚的社交互动,才是构建健康社交生态的唯一路径。

2015年手机版QQ的刷赞热潮,终将随着平台监管的完善和用户认知的升级而退场,但它留下的启示却历久弥新:社交的本质是人与人的连接,而非数据的堆砌。在算法日益主导的今天,如何避免再次陷入“数据崇拜”的陷阱,或许是每个社交用户都需要思考的课题。