2017年的QQ空间,一条说说的点赞数不仅是社交认同的量化标签,更是个人影响力与内容传播力的直观体现。在那个社交媒体尚未完全被算法主导的年代,“刷空间说说赞”并非单纯的虚荣心满足,而是内容创作者、微商从业者乃至普通用户构建社交信任、扩大信息触达的隐性策略。然而,当“刷赞”从自然互动异化为流量造假,其背后隐藏的平台规则风险与社交价值扭曲,也值得每一位用户警惕。

2017年空间点赞的社交价值与需求本质

为什么2017年的用户如此执着于“刷空间说说赞”?其核心在于点赞数在当时已成为一种“社交货币”。根据社会认同理论,人类对群体归属感的强烈需求,使得点赞行为演变为低门槛的情感反馈——一次点击,既是对发布者的肯定,也是自我身份在社交圈层的投射。对学生群体而言,一条关于考试周的说说下攒满50个赞,意味着“被同学理解”;对微商用户,产品动态下的高点赞数是建立信任的“社交背书”,能直接促进转化;对自媒体创作者,点赞量是平台判断内容价值的重要参考(尽管QQ空间算法成熟度不及微信,但用户行为仍影响分发效率)。因此,“刷赞”的本质,是对社交价值最大化的追求,而非数字游戏。

合法刷赞的核心逻辑:内容价值与互动策略

2017年真正有效的“刷赞”从未依赖作弊工具,而是基于内容创作与社交互动的精细化运营。内容定位是基础:用户需明确目标受众画像——学生偏好趣味共鸣(如“那些年老师骗过我们的话”),职场人群关注实用信息(如“Excel快捷键大全”),宝妈群体倾向生活分享(如“宝宝辅食制作教程”)。例如,一条“2017年最扎心职场语录”的说说,配以深夜加班的配图,极易引发同龄人共鸣,自然带动点赞。互动设计是关键:在说说中设置提问(“你当年高考最难忘的瞬间是什么?”)、投票(“周末宅家还是出门浪?”),或@好友参与讨论,能显著提升互动率——平台算法会优先推送高互动内容,形成“点赞-曝光-更多点赞”的正向循环。发布时机不可忽视:根据QQ空间用户活跃数据(2017年统计显示,学生党晚8-11点、上班族午12-1点及晚7-9点为高峰期),精准投放内容,能让目标用户第一时间看到,避免被动态淹没。

灰色地带的陷阱:虚假刷赞的风险与代价

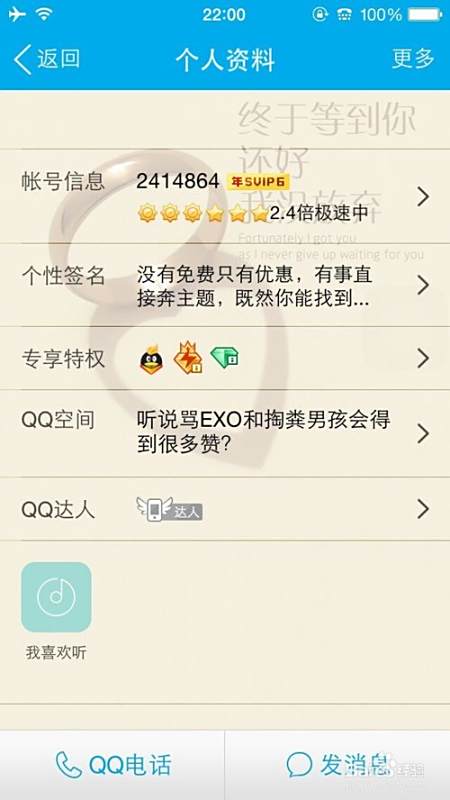

2017年,第三方刷赞平台如雨后春笋,宣称“10元100赞”“24小时快速到账”,吸引大量用户。然而,这类服务的背后是多重风险。账号安全风险:多数刷赞平台要求用户提供QQ账号密码,存在盗号、盗取隐私信息的隐患——2017年多地警方通报过“刷赞盗号”案件,不法分子通过盗取账号实施诈骗。平台处罚风险:QQ空间在2017年已加强反作弊机制,通过算法识别异常点赞行为(如短时间内大量点赞同一用户、非活跃账号集中互动),违规轻则限流,重则封禁账号。社交价值透支:虚假点赞带来的“繁荣”是短暂的——当好友发现你的说说下充斥着陌生头像的点赞,或内容质量与点赞数严重不符,信任度反而会下降,形成“点赞越多,越被孤立”的悖论。更值得警惕的是,部分刷赞平台与黑产链条勾连,通过虚假流量进行网络诈骗,用户一旦涉足,可能面临法律风险。

从“刷赞”到“真赞”:2017年给当下社交媒体的启示

回望2017年,刷赞现象折射出用户对社交认可的渴望,也暴露了早期社交媒体生态的不成熟。如今,微信、小红书等平台的算法更成熟,内容质量成为核心评判标准,虚假流量的生存空间被极大压缩。但2017年的经验仍有借鉴意义:社交互动的本质是“价值交换”,无论是点赞、评论还是转发,其根源在于内容能否为用户提供情绪价值、信息价值或社交价值。与其耗费精力在“刷赞”上,不如深耕内容——一条引发深度思考的说说,比一百个虚假点赞更能积累真实的社交资本。正如2017年那些真正“刷赞”成功的用户,他们并非依赖工具,而是懂得如何用真诚打动他人,用内容连接同频的人。

2017年的“刷空间说说赞”热潮,是社交媒体发展进程中的一个缩影,它既反映了用户对社交认同的朴素追求,也警示我们流量泡沫下的价值陷阱。在算法日益智能的今天,回归社交互动的本质——真实、真诚、有价值,或许才是“点赞”这件事最本真的意义。那些曾经为“刷赞”焦虑的用户,终将明白:真正能刷出社交认同的,从来不是冰冷的数字,而是用心创作的每一句话、每一张图,以及背后那份对连接他人的热忱。