“3块钱刷十万赞是真的吗?”这个问题在内容创作圈早已不是新鲜事,却始终能吸引无数创作者和商家的目光。诱人的低价背后,究竟是技术突破还是流量泡沫?要回答这个问题,我们需要穿透“低价高赞”的表象,拆解其背后的成本逻辑、技术陷阱与生态代价。

一、“3块十万赞”的成本悖论:算不清的“流量账”

“3块钱刷十万赞”的报价,本质上是流量产业链对“成本”的极致压缩。假设每条点赞成本0.0003元,看似微不足道,但结合平台规则与用户行为,这个数字经不起推敲。正常用户点赞需要操作步骤:打开APP、找到内容、点击点赞按钮,整个过程至少3-5秒。按最低效率计算,十万次人工点赞需要约830小时(按每天8小时工作算,需104天),人工成本远超3元。那么,“3块十万赞”的真相是什么?答案藏在“虚假流量”的灰色产业链中。

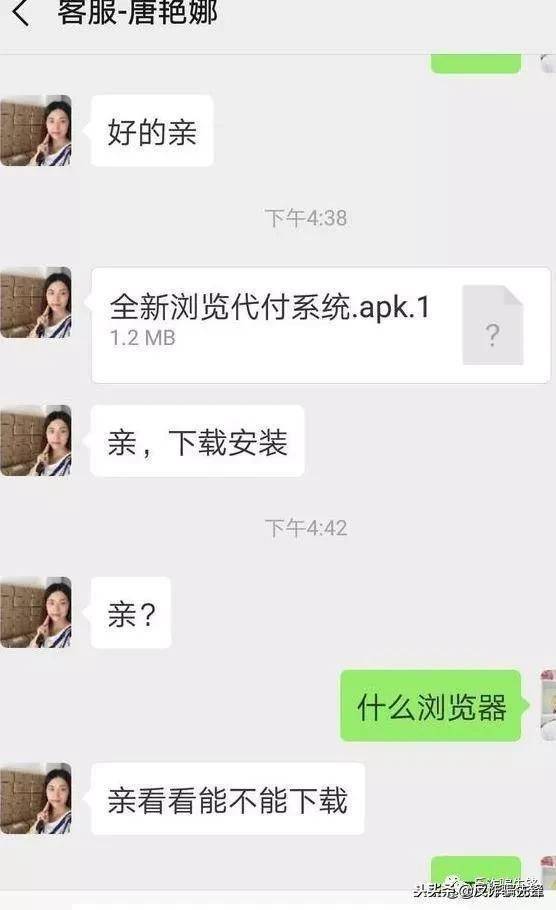

目前市面上主流的“刷赞”方式主要有三种:机器脚本批量操作、廉价僵尸号点击、平台接口漏洞利用。机器脚本通过模拟用户点击行为,可在短时间内生成大量点赞,但这类账号无真实用户画像,容易被平台反作弊系统识别;僵尸号则是批量注册的“空壳账号”,无内容互动历史,点赞权重极低;至于接口漏洞,属于平台技术层面的安全漏洞,一旦被发现,相关账号会面临永久封禁。无论哪种方式,其成本压缩的核心都是“牺牲真实性”——3元买到的不是真实用户的认可,而是冰冷的数字泡沫。

二、技术反制下的“刷赞陷阱”:平台与虚假流量的攻防战

当“3块十万赞”的口号在市场上流传时,各大平台早已布下“天罗地网”。以抖音、小红书、微信视频号为例,其算法系统会综合分析点赞行为的“异常特征”:同一IP短时间内集中点赞、账号无历史互动记录、点赞内容与用户标签严重不符等。一旦触发异常机制,轻则点赞数据被清零,重则账号被限流甚至封禁。

更值得关注的是,平台对虚假流量的打击已从“事后清理”转向“事前预防”。例如,某短视频平台近期上线了“点赞真实性评估模型”,通过用户设备指纹、行为习惯、社交关系链等多维度数据,判断点赞是否为真实用户行为。数据显示,该模型上线后,虚假点赞识别率提升至92%,这意味着“3块十万赞”的存活周期可能不足24小时。对于商家而言,即便侥幸刷成功,虚假点赞也无法带来真实转化——平台算法会降低“高赞低互动”内容的推荐权重,最终陷入“刷了也白刷”的困境。

三、流量泡沫的生态代价:当“点赞”失去公信力

“3块钱刷十万赞”的泛滥,正在侵蚀内容生态的根基——信任。对普通用户而言,点赞量本应是衡量内容质量的参考指标,但当数据可以被“3元”购买,这个指标便失去了意义。某美妆博主曾坦言:“我见过有同行花500块刷了50万赞,评论区却只有3条留言,这种‘虚假繁荣’不仅让用户反感,更让真正用心创作的创作者寒心。”

对平台而言,虚假流量会破坏商业生态。广告主投放广告时,会综合考量内容的互动率、粉丝粘性等数据,而非单纯的点赞量。某MCN机构负责人透露:“现在品牌方已普遍要求提供‘互动数据核报’,如果发现点赞注水,不仅会终止合作,还会列入黑名单。”这意味着,刷赞行为看似“省钱”,实则透支了账号的商业价值。

四、破局之道:回归真实流量的本质

既然“3块十万赞”是陷阱,那真实的十万赞又该如何获得?答案很简单:让内容触达真正需要它的用户。以知识类内容为例,一篇深度分析“AI发展趋势”的文章,即便只有1000个精准粉丝,只要内容足够优质,就可能引发转发、收藏、评论等真实互动,这些互动数据会被平台算法识别,进而推荐给更多潜在用户。这就是“流量滚雪球”效应——真实互动带来自然增长,自然增长又反哺更多真实互动。

对于商家而言,与其纠结“3块钱刷十万赞”,不如将预算投入到内容优化中。例如,通过用户调研了解需求痛点,用更生动的形式呈现内容(如短视频、图文结合),或通过社群运营培养核心粉丝。这些做法虽然短期内无法“快速起量”,却能积累长期价值——真实的粉丝不仅会点赞,更会为品牌带来口碑传播和实际转化。

当“3块钱刷十万赞”的口号逐渐被平台监管的铁拳和用户理性的目光所淹没,我们终于明白:流量从来不是数字的游戏,而是价值的证明。在内容生态回归真实与质量的今天,与其追逐虚假的“点赞泡沫”,不如沉下心打磨内容——毕竟,真正能带来十万赞的,从来不是3块钱,而是能触动人心的作品。