在数字化营销日益激烈的当下,部分运营者试图通过“finger刷赞百度云”的捷径实现数据增长,但这种操作是否真正可行?其背后涉及的技术逻辑、平台规则与实际价值,远比表面数据更值得深入剖析。“finger刷赞”本质是通过自动化工具模拟用户行为实现批量点赞,而百度云作为基础技术服务商,其与这类操作的关联性及可行性,需从技术实现、合规边界、实际效果三重维度解构。

一、“finger刷赞”的技术逻辑:百度云的角色与局限

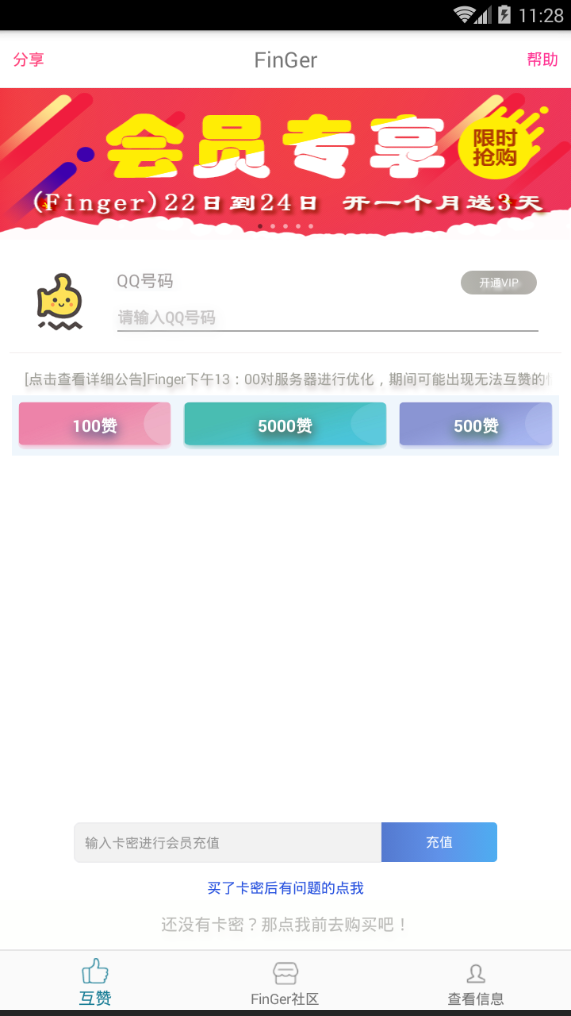

所谓“finger刷赞”,核心在于通过脚本或工具模拟“设备指纹”(如设备ID、浏览器特征、操作轨迹),绕过平台对人工点赞的识别,实现批量、高频的虚假互动。而百度云在此过程中,常被误解为“技术支持方”——部分用户认为可通过百度云服务器部署刷赞脚本,或利用其算力提升操作效率。但从技术本质看,百度云作为云计算服务平台,仅提供服务器、存储、算力等基础资源,其本身不具备“刷赞”功能,也未开放任何支持自动化点赞的API接口。

真正实现“finger刷赞”需依赖第三方工具,这些工具通过模拟用户点击、滑动等行为,配合动态切换设备指纹,试图规避平台的反作弊系统。然而,百度云作为底层服务商,其提供的云服务器资源若被用于此类操作,会触发平台的风控机制。例如,百度云的IP池资源若被集中用于异常点赞,平台可通过流量分析识别出“同一IP大量账号密集互动”的异常模式,导致相关账号被标记甚至封禁。技术层面,“finger刷赞”的操作与百度云的关联仅停留在“资源滥用”层面,而非“技术赋能”,两者本质是违规使用与合规服务的对立关系。

二、合规边界:平台规则与法律风险的双重红线

“finger刷赞”的核心矛盾在于其与平台规则的冲突。无论是百度系产品(如百度贴吧、百家号)还是其他社交平台,均明确禁止通过自动化工具、虚假流量等方式操纵互动数据。以百度贴吧为例,其《吧规》中“禁止使用外挂、插件、脚本等工具进行违规操作”的条款,直接将刷赞行为定义为违规;百度百家号的《内容生态公约》也强调“禁止数据造假”,包括虚假点赞、粉丝等数据。

从法律层面看,“finger刷赞”若涉及商业推广,可能触犯《反不正当竞争法》第八条“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传”。例如,某商家通过刷赞营造“产品热销”假象,误导消费者,不仅面临平台处罚,还可能被监管部门处以罚款、吊销营业执照等处罚。百度云作为合规服务商,其用户协议中明确禁止“利用服务从事违法违规活动”,若用户通过百度云资源实施刷赞,百度云有权终止服务并保留追究法律责任的权利,这进一步压缩了“finger刷赞百度云”的合规空间。

三、实际效果:虚假繁荣背后的价值陷阱

即便短期内“finger刷赞”能实现点赞数据的跃升,其“价值”也仅停留在数字层面,无法转化为实际业务增长。首先,平台算法对虚假流量具有极强的识别能力。百度等平台通过AI模型分析用户行为特征,如“账号注册时间短、无历史互动记录、短时间内集中点赞同一内容”等异常模式,可快速清洗虚假数据。刷赞获得的点赞可能在数小时内被系统清零,甚至导致账号权重下降,后续内容推荐量减少。

其次,虚假互动无法带来真实用户转化。点赞数据的核心价值在于反映内容的吸引力与用户认可度,而刷赞产生的“僵尸粉”不具备消费能力或传播意愿。例如,某品牌通过刷赞提升某条内容的点赞量,但评论区无人互动、商品链接点击率为零,这种“数据繁荣”反而会让潜在用户质疑内容真实性,损害品牌信任度。百度云的核心价值在于提供稳定、高效的算力支持,助力企业通过数据分析、AI优化等合法手段提升真实用户体验,而非通过虚假数据制造“泡沫”,这与刷赞的逻辑背道而驰。

四、趋势与替代:合规运营才是增长正道

随着平台反作弊技术的升级与监管政策的收紧,“finger刷赞”等黑产操作已逐渐被边缘化。百度等平台正通过“AI风控+用户行为分析”的双重机制,构建更完善的数据真实性保障体系。例如,百度云推出的“智能风控平台”,可通过机器学习识别异常流量模式,为平台用户提供更安全的数据环境。

对于真正追求增长的企业而言,与其冒险刷赞,不如借助百度云等合规工具优化运营策略:通过百度云的“用户画像分析”功能,精准定位目标人群;利用“内容推荐算法”优化选题与发布时间,提升自然互动率;借助“舆情监测工具”及时响应用户反馈,增强用户粘性。这些合法、合规的运营手段,虽然无法带来“立竿见影”的数据暴涨,却能实现用户与品牌的长期共赢,这才是数字化营销的真正价值所在。

“finger刷赞百度云”看似是技术捷径,实则是踩在合规红线上的“泡沫游戏”。技术的本质是赋能而非造假,百度云等技术服务商的价值,在于帮助企业通过合法手段挖掘数据潜力,而非制造虚假繁荣。在数字化营销进入“精耕细作”的时代,唯有放弃侥幸心理,回归内容本质与用户价值,才能实现可持续的增长。