IP限制曾是平台防止刷赞的“第一道防线”,简单粗暴的逻辑——同一IP地址下的多账号操作被判定为异常,一度让许多运营者以为高枕无忧。但随着刷赞技术的迭代,这个看似有效的手段逐渐显露出疲态:代理IP池的泛滥、动态IP的普及、设备指纹的伪装,让IP限制在专业刷赞团队面前形同虚设。IP限制能有效防止刷赞吗?答案或许并非简单的“是”或“否”,而是需要穿透技术迷雾,理解其在反作弊生态中的真实定位与局限。

IP限制的底层逻辑:为何它曾被寄予厚望?

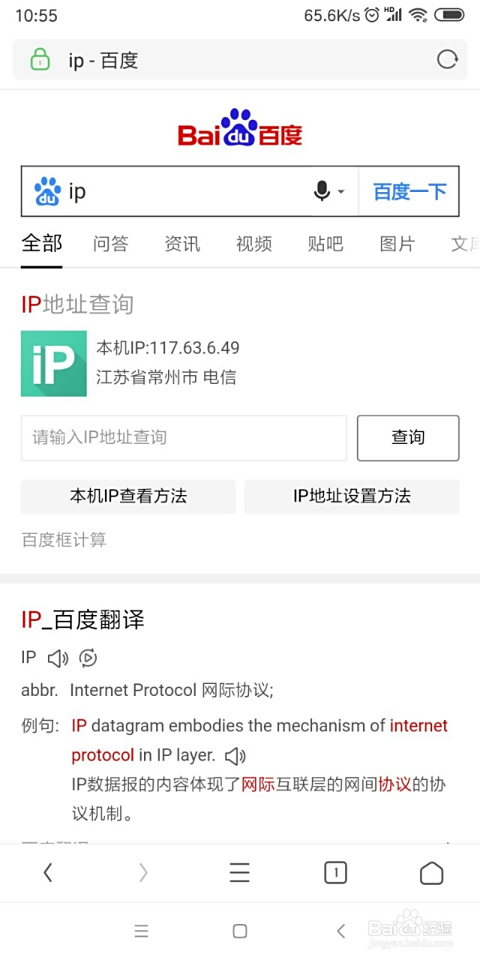

IP限制的核心逻辑,是基于“IP地址-设备-用户”的简单绑定假设。在互联网早期,IP地址资源相对稀缺,家庭和企业网络多为静态IP,同一IP下出现大量账号登录或集中操作,确实能显著识别异常行为。比如,某短视频平台曾通过IP限制,一夜内封禁了数万个来自同一数据中心IP的“点赞机器人”,这种低成本、高效率的防控手段,让IP限制成为反作弊的“标配”。

从价值角度看,IP限制的优势显而易见:技术实现简单,无需复杂算法,直接在服务器端对请求IP进行频率限制或黑名单过滤;资源消耗低,相比实时分析用户行为,IP过滤几乎不增加计算负担;覆盖范围广,无论是网页端还是移动端,IP地址都是基础网络标识,具有普适性。正因如此,从电商平台的商品好评到社交媒体的内容热度,IP限制一度是防止刷赞的“万能钥匙”。

刷赞技术的“破壁术”:IP限制为何频频失效?

然而,当刷赞形成产业链,IP限制的脆弱性便暴露无遗。专业刷赞团队早已掌握“绕过IP限制”的核心技巧,让这一防线名存实亡。

最直接的破解方式是“代理IP池”。通过购买或租赁住宅代理(Residential Proxy)和数据中心代理(Data Center Proxy),刷赞者可以模拟不同地区的真实IP地址,让每个账号对应一个独立的“虚拟地理位置”。例如,某MCN机构曾使用海外住宅代理,将1000个营销账号的IP分散至全球50个国家,单日为某明星微博刷赞10万次,期间未触发任何IP限制。这类代理IP的IP地址段真实且动态,常规的IP黑名单根本无法拦截。

更隐蔽的手段是“动态IP切换”。移动网络(4G/5G)的IP地址具有动态性,每次断开重连都可能更换IP,而同一基站下的设备IP也可能复用。刷赞软件利用这一特性,通过控制大量手机设备,在短时间内模拟不同IP的点赞行为,甚至能匹配真实用户的上网时段规律(如早晚高峰集中操作),让IP限制的“频率阈值”判断彻底失效。此外,VPN、Tor网络等工具也能轻松隐藏真实IP,将操作请求路由至不同地区,进一步模糊IP与用户的关联。

更深层的挑战在于“IP与用户身份的脱节”。在公共WiFi、企业网络、家庭路由器等场景下,多个设备共用同一IP是常态。若严格限制同一IP下的操作次数,会导致正常用户被误伤——比如公司同事用同一WiFi点赞公司动态,或家庭成员在同一网络下互动内容,反而被判定为“刷赞”并限制功能。这种“一刀切”的防控,不仅牺牲用户体验,更让IP限制的合理性备受质疑。

IP限制的“致命伤”:从“防外行”到“难防内行”

IP限制的根本局限,在于它始终停留在“表面特征过滤”层面,而未能深入行为的本质逻辑。刷赞的核心是“模拟真实用户行为”,而IP只是行为的一个外在标签,当标签可以被轻易伪造或替换时,IP限制的防护价值便大幅降低。

从技术对抗的角度看,刷赞产业链的分工精细化,让IP限制防不胜防。上游有代理IP服务商,提供覆盖全球的IP资源;中游有自动化刷赞工具,集成IP切换、设备模拟、行为模拟等功能;下游有刷单平台,按需提供“真人点赞”“机器点赞”等定制化服务。这种“技术军备竞赛”中,IP限制作为静态防御手段,显然无法应对动态、隐蔽的专业攻击。

更关键的是,IP限制无法识别“高质量刷赞”。部分刷赞者会使用“真人养号”模式:通过长期模拟真实用户行为(浏览、评论、分享),让账号具备正常权重,再配合少量精准点赞。这类账号的IP地址、操作轨迹都与真实用户高度相似,IP限制根本无法识别。某社交平台的数据显示,其封禁的“疑似刷赞账号”中,有超过60%的账号在使用不同IP的同时,还具备完整的用户行为链路——这正是IP限制的“盲区”。

超越IP限制:构建多维度的反刷赞生态

既然IP限制单兵作战难以奏效,平台需要跳出“IP绑定”的思维定式,构建“技术+策略+运营”的综合防护体系。

技术层面,需强化“行为指纹”识别。 设备指纹(Device Fingerprint)通过收集硬件参数(如屏幕分辨率、CPU型号)、浏览器特征(如User-Agent、插件列表)、操作习惯(如点击速度、滑动轨迹)等数据,生成唯一标识,即使更换IP,同一设备的指纹仍可被追踪。结合行为序列分析(Behavior Sequence Analysis),通过用户点赞的时间间隔、内容类型、互动路径等数据,构建“真实用户行为模型”,与刷赞的“机械操作模式”形成对比——例如,真实用户点赞后通常会浏览3-5秒内容再离开,而刷赞机器人往往“秒赞即走”,这种细微差异正是AI模型识别的关键。

策略层面,需建立“动态风控阈值”。 放弃固定的“IP-账号数量”限制,转而基于用户画像、内容热度、历史行为等多维度数据,动态调整风控规则。例如,新注册账号的点赞频率需严格限制,而高活跃老用户可适当放宽;突发爆火的内容需实时监控点赞增速,若短时间内点赞量远超同类内容平均水平,则触发人工审核。此外,引入“人机验证”机制,如滑动验证、点击图片等,可在高风险操作时拦截自动化工具。

运营层面,需引导“真实互动生态”。 刷赞的根源在于“流量焦虑”,平台可通过优化算法推荐逻辑,减少对“点赞数”的单一依赖,增加“互动质量”“内容深度”等指标权重。同时,建立用户信用体系,对长期发布优质内容、参与真实互动的用户给予流量倾斜,让“刷赞”失去实际价值,从源头减少刷赞动机。

结语:IP限制的“配角”与“主角”之辨

回到最初的问题:IP限制能有效防止刷赞吗?在技术对抗的初级阶段,它或许是“主角”,能拦截大部分低级刷赞行为;但在刷赞产业高度成熟的今天,IP限制更像是“配角”——作为基础防护手段,与其他技术形成互补,却无法独自承担反刷赞的重任。

真正的防护不在于“堵”,而在于“辨”。在信息爆炸的时代,平台需要做的不是用IP限制“一刀切”地限制用户行为,而是通过更精细的技术、更智能的策略、更健康的生态运营,让刷赞失去生存土壤。毕竟,内容的生命力永远源于真实用户的认可,而非虚假数据的堆砌。IP限制的边界,正是技术与人性的博弈——唯有始终锚定“真实”这一核心,才能在对抗中守住底线。