在QQ2013那个社交互动还略显“质朴”的年代,一个动态下几十个点赞已是“社交达人”的象征;到了2017年,随着Z世代用户成为主力,点赞的“社交货币”属性被无限放大,“QQ2017刷赞的方法”甚至成了部分用户群里的“热门话题”。这种需求背后,是用户对“社交认同”的极致渴望——在QQ空间这个“线上第二人生”的舞台上,点赞数量如同勋章,直接关联着个人价值感与社交影响力。然而,当“刷赞”从个人行为演变为产业链,我们不得不思考:这种追求“数字繁荣”的方式,究竟满足了什么?又带来了什么?

QQ2017刷赞的底层逻辑:从“互动需求”到“价值焦虑”

QQ2017年的社交生态中,点赞早已超越“已读”功能,成为情感连接与身份标识的核心载体。对青少年用户而言,一条动态的点赞数量直接影响其“社交地位”:班级群里的自拍、情侣空间的互动、游戏战绩的晒图,点赞数越多,越能获得“被看见”的满足感。这种需求催生了“QQ2017刷赞的方法”的探索——用户不再满足于自然互动,而是希望通过“捷径”快速提升数字指标,以缓解“价值焦虑”。

当时的QQ空间算法也间接助推了这一现象:高互动内容会优先推荐给好友,形成“点赞越多→曝光越多→更多点赞”的正向循环。对用户来说,刷赞不仅是数字游戏,更是“算法生存”的策略——谁愿意让自己的动态淹没在信息流中呢?

“QQ2017刷赞的方法”的常见思路:从“人情互赞”到“技术工具”

尽管平台明令禁止“刷赞”,但在2017年的QQ生态中,仍衍生出多种“曲线救国”的思路,大致可分为三类:

一是“人情互赞”社交链。最原始的方式莫过于组建“点赞互助群”,用户通过群内@所有人、手动互赞实现“礼尚往来”。这种模式依赖强社交关系,群成员多为同学、同事,看似“真实互动”,实则异化了点赞的本质——从“情感表达”沦为“社交任务”。

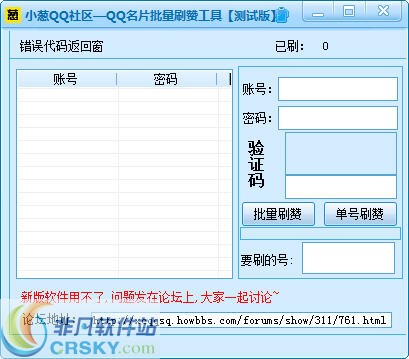

二是第三方辅助工具。随着技术门槛降低,各类“QQ空间刷赞软件”开始在灰色地带流通。这些工具多打着“一键刷赞”“批量操作”的旗号,通过模拟用户行为(如自动访问好友动态、点击点赞按钮)实现数据造假。部分工具甚至要求用户提供QQ账号密码,存在盗号、隐私泄露的风险。

三是平台规则漏洞利用。早期QQ空间的点赞机制存在一定漏洞,例如通过频繁发布动态(如每分钟一条)、删除再发布同一内容等方式,诱导系统误判为热门内容,从而获得自然流量与点赞。这种“擦边球”操作虽然隐蔽,但需要用户对平台规则有深入了解,且成功率不稳定。

刷赞的代价:从“数字泡沫”到“生态危机”

尽管“QQ2017刷赞的方法”看似能满足短期虚荣,但其代价远超想象。对个人而言,刷赞制造的“数字泡沫”会扭曲自我认知:当习惯了虚假的高赞,真实互动带来的满足感会逐渐降低,甚至陷入“不刷赞就焦虑”的恶性循环。更严重的是,使用第三方工具可能导致账号被限权、封禁,2017年QQ就曾开展过“清朗空间”专项行动,批量处罚刷赞账号。

对平台生态而言,刷赞的泛滥会破坏社交信任机制。当用户发现“点赞数”不再代表真实认可,互动的热情便会消退——谁愿意在一个充满“数据注水”的社区里真诚表达呢?长此以往,平台将失去社交属性,沦为数字游戏的“竞技场”。

趋势反思:从“刷赞狂欢”到“真实回归”

随着时间推移,用户对“QQ2017刷赞的方法”的热情正在降温。一方面,平台治理日益严格,AI算法能精准识别异常点赞行为,刷赞的成本与风险越来越高;另一方面,Z世代用户的社交观念逐渐成熟,“真实”“真诚”成为新的价值追求——比起冰冷的数字,高质量的互动(如深度评论、私下交流)更能带来情感满足。

事实上,点赞的本质应是“情绪的瞬间共鸣”,而非“社交地位的量化标准”。在QQ2017那个“刷赞”盛行的时代,我们或许都曾为数字焦虑,但当热潮退去,才发现真正值得珍视的,是那些愿意为你动态点下“赞”的人,以及那些无需点赞也能确认的默契与连接。

如今回望,“QQ2017刷赞的方法”更像是一面镜子,照见了社交转型期的用户焦虑与平台博弈。它提醒我们:社交的本质不是“表演”,而是“连接”;不是“数字的堆砌”,而是“情感的流动”。放下对点赞的执念,回归真实的互动,或许才是社交生态最该有的模样。